Jérusalem. Ponce Pilate s’avance face au peuple. Il leur présente un homme accusé de sédition et de blasphème, charges passibles d’une condamnation à mort. Le peuple hurle. Un prêtre s’extrait de la foule et demande à Pilate de respecter la tradition selon laquelle un condamné est libéré pour les fêtes. Le choix est entre celui que certains appelle Le Roi des Juifs ou Barrabas. Les prêtres n’ont aucune hésitation. Barabbas est libéré et Jésus de Nazareth est crucifié…

L’ouverture de Barrabas est tout à fait remarquable. Avec un admirable mouvement d’appareils, Fleischer débute par Ponce Pilate seul en « scène », puis le met face à la populace. L’histoire de la libération de Barabbas est archi-rabattue et connue, pourtant Richard Fleischer captive immédiatement notre attention par l’ampleur de sa mise en scène – nous sommes immédiatement au cœur du drame qui va se jouer. Fleischer se permet même de couper sa séquence par le générique, sans que le rythme en soit le moins du monde affecté. Alors que Ponce Pilate (George Kennedy, excellent) s’adresse à la foule, à l’arrière-plan – le Christ immobile, silencieux et entravé. Le choix que doit faire le peuple est basique, la vie ou la mort. Aux cris de la foule, Fleischer montre le supplice du Christ, il n’est pas aux côtés d’une figure religieuse, mais à côté d’un être humain martyrisé. Aux coups de fouet répondent des exclamations de joie. Toute la mise en scène de Fleischer est d’être du côté des victimes. Barabbas libéré est comme une bête fauve. Il sort des entrailles de la terre, aveuglé par la lumière. Le film joue sur un perpétuel balancement entre les Ténèbres et la Lumière, entre la vie et la mort.

Dans l’un des bordels de la ville, Barabbas retrouve ses vieilles habitudes et sa « fiancée » Rachel. Elle est différente, elle s’est attachée au Nazaréen. Barabbas la force a une étreinte, mais elle ne lui appartient plus. A son tour, Rachel sera condamnée par les prêtres et lapidée sous les yeux de Barabbas. Perdu, sans rien comprendre de ce qui l’entoure, n’arrivant pas à établir ce qui relève du mal et du bien, Barabbas erre dans un monde d’obscurité et de désolation.

Le scénario de Christopher Fry est une merveille de construction et de progression dramatique. Barabbas est un « héros » atypique, illettré, violent, bestial, il n’en est pas moins un personnage magnifique. Le tour de force de Fry et de Fleischer est de s’attacher à un drame intime tout en restant dans le cadre d’une superproduction spectaculaire. Pour incarner un tel personnage, il fallait un acteur d’envergure et, dans le rôle, Anthony Quinn est parfait. Il réussit à exprimer tous ses tourments intérieurs.

Quand il endosse le rôle, Anthony Quinn a 46 ans, c’est une star. Ses débuts furent difficiles, cantonnés uniquement aux rôles d’Indiens ou de personnages ethniques. Ce fils de l’union d’une Mexicaine et d’un Irlandais avait exercé bons nombre de métiers avant de débuter à Hollywood au milieu des années 30. Mais c’est sur la scène théâtrale new-yorkaise, qu’il va prendre son envol. Acteur intégré à l’Actor Studio, il reprend le rôle de Kowalski dans Un Tranway nommé Désir et poursuit par une tournée triomphale. Il retrouve Elia Kazan qui le confronte à Marlon Brando dans Viva Zapatta ! (1952), où il incarne le frère du révolutionnaire, le rôle lui vaut son premier Oscar du second rôle. Mais c’est Federico Fellini qui va révéler l’énorme potentiel d’Anthony Quinn dans l’un de ses chef-d’œuvre La Strada (1954). Zampanò, minable hercule de spectacle forain, fait d’Anthony Quinn une star. Un deuxième Oscar récompense sa performance en Paul Gauguin dans La Vie passionnée de Vincent Vogh de Vincente Minnelli en 1956. Quinn est un acteur sous-estimé et pourtant il est souvent remarquable. Barabbas est un rôle difficile, le personnage échappe au carcan hollywoodien des films religieux, il ne change pas du tout au tout en cours de route, il n’a pas de révélation, il prend simplement un peu conscience du monde qui l’entoure et, chose rare, n’a pas plus de croyance religieuse au début qu’à la fin. C’est l’humanité de Barabbas (par la qualité du jeu de Quinn) qui en fait un personnage attachant.

Quand il endosse le rôle, Anthony Quinn a 46 ans, c’est une star. Ses débuts furent difficiles, cantonnés uniquement aux rôles d’Indiens ou de personnages ethniques. Ce fils de l’union d’une Mexicaine et d’un Irlandais avait exercé bons nombre de métiers avant de débuter à Hollywood au milieu des années 30. Mais c’est sur la scène théâtrale new-yorkaise, qu’il va prendre son envol. Acteur intégré à l’Actor Studio, il reprend le rôle de Kowalski dans Un Tranway nommé Désir et poursuit par une tournée triomphale. Il retrouve Elia Kazan qui le confronte à Marlon Brando dans Viva Zapatta ! (1952), où il incarne le frère du révolutionnaire, le rôle lui vaut son premier Oscar du second rôle. Mais c’est Federico Fellini qui va révéler l’énorme potentiel d’Anthony Quinn dans l’un de ses chef-d’œuvre La Strada (1954). Zampanò, minable hercule de spectacle forain, fait d’Anthony Quinn une star. Un deuxième Oscar récompense sa performance en Paul Gauguin dans La Vie passionnée de Vincent Vogh de Vincente Minnelli en 1956. Quinn est un acteur sous-estimé et pourtant il est souvent remarquable. Barabbas est un rôle difficile, le personnage échappe au carcan hollywoodien des films religieux, il ne change pas du tout au tout en cours de route, il n’a pas de révélation, il prend simplement un peu conscience du monde qui l’entoure et, chose rare, n’a pas plus de croyance religieuse au début qu’à la fin. C’est l’humanité de Barabbas (par la qualité du jeu de Quinn) qui en fait un personnage attachant.

Un autre personnage crève l’écran, le gladiateur Torwald, sorte de double de Barabbas des premiers temps. Dans le rôle Jack Palance est prodigieux, d’une sauvagerie et d’une violence hallucinantes. Gladiateur psychopathe, ricanant, ivre de sang et galvanisé par la foule, il tue le plus salement possible – le plus grand rôle de cet acteur américain d’origine ukrainienne. La séquence de confrontation entre Barabbas et Torwald dans l’arène est impressionnante autant par le jeu que par la mise en scène de Fleischer. La séquence fonctionne en écho à celle d’ouverture. Le peuple romain et celui de l’esplanade n’est en définitive pas si éloigné l’un de l’autre.

Cette prodigieuse séquence des arènes n’est qu’une parmi d’autres, la lapidation de Rachel, les mines de soufre en Sicile, l’entrainement des gladiateurs, l’exécution de Sahak (Vittorio Gassman) sous la pluie, etc. Les décors, les costumes et la photographie sont exceptionnels. La composition du cadre, en intérieur ou en extérieur, est superbe. Le travail sur les clairs obscurs d’Aldo Tonti est dans la droite ligne des grands peintres italiens du baroque. Chaque plan de Barabbas est à couper le souffle.

Barabbas était l’un des films préférés de Richard Fleischer, formidable cinéaste hollywoodien. A aucun moment, il n’est dépassé par le gigantisme de moyens mis à sa disposition par Dino De Laurentiis. Sa maîtrise est totale, sa mise en scène époustouflante est un modèle d’intelligence. Barabbas est une œuvre injustement mésestimée d’un cinéaste remarquable dont tout le monde connaît au moins un film.

Richard Fleischer est le fils de Max Fleischer, émigré viennois et un des grands de l’animation américaine du début du XXe siècle. Max est le créateur avec son frère Dave de Betty Boop et de Popeye. Aussi curieux que cela puisse paraître, Richard se destinait non au cinéma mais à la psychiatrie. Assez rapidement, il bifurque vers le théâtre et suit des cours à la Yale School of Drama. A la suite de plusieurs mises en scène, il est repéré par un défricheur de talents de la RKO. Il débute en réalisant des séries B pour le studio et enchaîne les films noirs alors en vogue à la fin des années 40. Excellent directeur d’acteurs, il n’en délaisse pas moins la technique et expérimente toute sorte de procédés dont la 3D avec Arena en 1953. Fleischer est un maître de l’utilisation du CinémaScope et de l’écran large, il suffit de voir son utilisation dans Barabbas pour s’en convaincre. En 1954, il travaille pour « l’ennemi » de son père, Walt Disney et réalise le meilleur film de fiction du studio de Mickey : 20000 lieues sous les mers. Fleischer aborde avec une même bonheur tous les genres – aventure, policier, fantastique, western, drame : Les Inconnus dans la ville (1955), Bandido Caballero (1956), Les Vikings (1957), Le génie du mal (1958), Le voyage fantastique (1965), L’Etrangleur de Boston (1968), L’Étrangleur de Rillington Place (1971), Terreur aveugle (1971), Les flics ne dorment pas la nuit (1972), Soleil Vert (1973), Mandingo (1975)… pour n’en citer quelques-uns. En tant que spectateur, il ne faut jamais hésiter à voir un film de Richard Fleischer, c’est la garantie d’un spectateur intelligent, physique, spectaculaire et le plus souvent novateur.

Barabbas n’échappe pas à la règle, c’est un des plus grands péplums de l’histoire du cinéma. Un chef-d’œuvre du genre.

Fernand Garcia

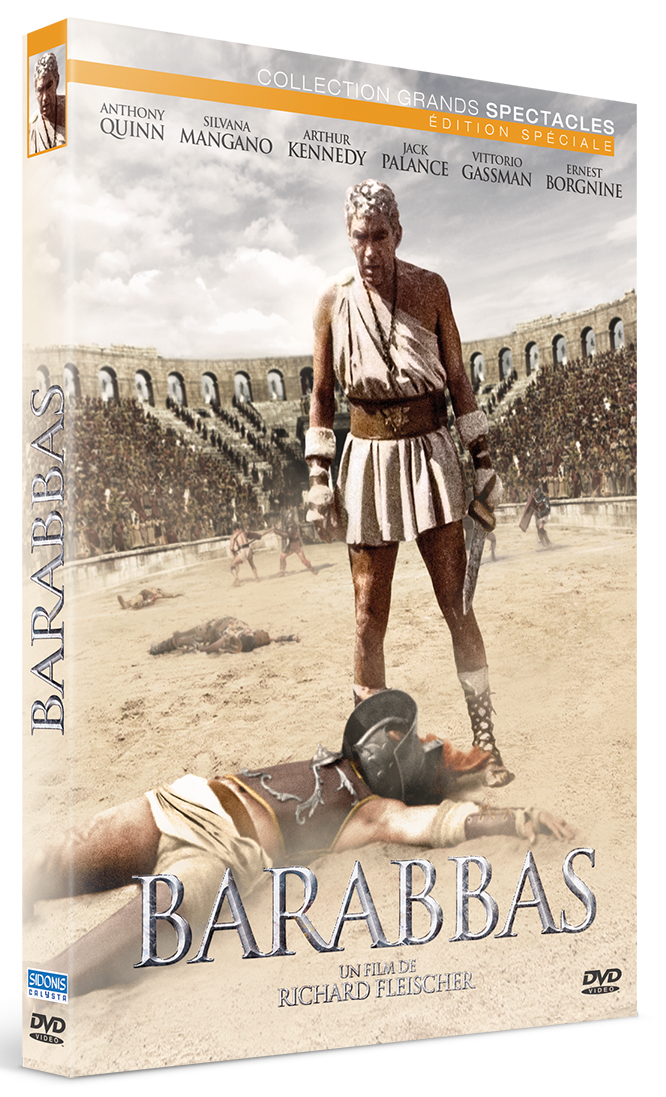

Barabbas est édité pour la première fois en DVD-Blu-ray dans un splendide report par Sidonis Calysta dans la Collection Grands Spectacles, édition spéciale sous fourreau. En complément de programme une présentation par Bertrand Tavernier, grand admirateur de Barabbas (21 mn), la bande annonce et une galerie photos complètent cette très belle édition.

Barabbas est édité pour la première fois en DVD-Blu-ray dans un splendide report par Sidonis Calysta dans la Collection Grands Spectacles, édition spéciale sous fourreau. En complément de programme une présentation par Bertrand Tavernier, grand admirateur de Barabbas (21 mn), la bande annonce et une galerie photos complètent cette très belle édition.

Barabbas un film de Richard Fleischer avec Anthony Quinn, Silvana Mangano, Arthur Kennedy, Katy Jurado, Harry Andrews, Vittorio Gassman, Jack Palance, Ernest Borgnine, Valentina Cortese… Scénario : Christopher Fry d’après le roman de Pär Lagerkvist. Directeur de la photographie : Aldo Tonti. Décors : Mario Chiari. Montage : Raymond Poulton. Musique : Mario Nascimbene. Producteur : Dino De Laurentiis. Production : Dino De Laurentiis Cinematografic S.p.A. – Columbia Pictures. Etats-Unis – Italie. 1961. 132 mn. Technicolor. Technirama. Format image : 2.35 : 1. 16/9e compatible 4/3. Image et son restaurés, version VOST et VF. Son Stéréo et 5.1. Tous Publics.