Sherlock Holmes attaque l’Orient-Express (titre français assez con, comme souvent), c’est d’abord une idée quasiment géniale du scénariste Nicholas Meyer : la rencontre entre Sherlock Holmes et Sigmund Freud. Le grand détective commence à battre sérieusement la campagne, le docteur Watson a la visite d’un Moriarty au bord du nervous breakdown parce qu’il n’en peut plus des persécutions de Sherlock Holmes l’accusant d’être un génie du Mal (alors qu’il n’est qu’un tout petit prof de maths), et Watson constate de plus en plus les ravages que l’abus de drogue provoque chez son ami devenu complètement paranoïaque. Il décide d’agir : aidé par Mycroft Holmes, il fabrique une fausse piste qui mène Holmes à Vienne, chez un jeune médecin avant-gardiste nommé Sigmund Freud qui obtient d’étonnants résultats dans le traitement des addictions…

Le titre original, The Seven-Per-Cent Solution, est beaucoup plus parlant : il s’agit de la solution de cocaïne dosée à 7% qu’utilise le détective quand il s’ennuie trop (il y est fait référence très explicitement dans « Le signe des quatre » de Conan Doyle). C’est d’abord le titre d’un des premiers romans que publie le jeune Nicholas Meyer (à peine 30 ans) en 1974, gros succès de librairie, et dont il fait lui-même l’adaptation pour le cinéma en 1976. Meyer paraît aimer ce genre de télescopage entre personnages réels et fictifs, puisqu’en 1979 il réalise son premier film, C’était demain, d’après son propre scénario, dans lequel l’écrivain H. G. Wells part à la poursuite de Jack l’Éventreur en utilisant sa machine à remonter le temps (très joli film, à mon avis la meilleure de ses 6 ou 7 réalisations). Ici le réalisateur (et co-producteur) est Herbert Ross, ancien danseur et chorégraphe, qui a beaucoup œuvré pour Broadway avant de commencer à chorégraphier des séquences de films. Son premier film comme réalisateur est la version musicale de Goodbye, Mr. Chips en 1969. Suivront beaucoup d’autres films, parfois centrés sur la musique ou la danse (Funny Lady en 75, Le tournant de la vie en 77, Nijinsky en 80, Footloose en 84), et parfois non (comme l’assez bonne comédie Adieu je reste en 77). Il n’y a pas spécialement de numéros musicaux dans Sherlock Holmes attaque l’Orient-Express (à moins de considérer que Régine en patronne de bordel poussant la chansonnette grivoise en soit un). Ross n’est peut-être pas le meilleur réalisateur du monde mais il a du métier, et parfois du talent quand il est inspiré par un bon scénario. Sherlock Holmes attaque l’Orient-Express est une de ses plus belles réussites.

Il faut dire que j’ai une faiblesse coupable pour Sherlock Holmes. Je ne dois pas être la seule, si l’on considère le nombre d’adaptations ou de variations auxquelles le personnage a donné lieu : il y aurait plus de 250 films portant le détective à l’écran, sans compter les nombreuses séries TV. Ses concurrents ne peuvent pas en dire autant : Napoléon, Dracula, Jésus Christ ou Frankenstein n’ont pas d’aussi beaux palmarès (encore qu’il y a apparemment polémique autour de Napoléon, pour qui l’historien du cinéma Hervé Dumont recense presque 400 films). Il y a des Sherlock Holmes au cinéma depuis les débuts du muet jusqu’à aujourd’hui, des Holmes anglais bien sûr mais aussi beaucoup d’américains, et puis des Holmes danois, français, allemands, tchèques, italiens, canadiens, russes (une série de téléfilms produits dans les années 80 par la télé soviétique rencontre un très grand succès), des Holmes vénézuéliens, brésiliens, suisses, espagnols, australiens, japonais… Le grand détective s’exporte partout. Sans doute ce personnage a-t-il des ressources presque infinies, même en étant fidèle au « canon holmésien » (constitué exclusivement des 4 romans et des 56 nouvelles écrites par Arthur Conan Doyle entre 1887 et 1927). Il a les reins suffisamment solides pour être transplanté dans l’époque moderne sans rien perdre de son mordant – voir les deux récentes séries télé Sherlock (pour la BBC) et Elementary (pour CBS) (bien sûr je laisse de côté les deux films de 2009-2011 de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr, dans lesquels je ne vois qu’un lissage hollywoodien du personnage, qui en perdant toutes ses aspérités perd aussi tout intérêt). Depuis le début il supporte stoïquement beaucoup d’outrages et de parodies (je citerais l’amusant Élémentaire, mon cher… Lock Holmes réalisé en 1988 par Thom Eberhardt, qui part du postulat que Watson/Ben Kingsley est le véritable détective, qui pour travailler tranquillement engage un acteur alcoolique et stupide (Michael Caine) pour jouer le rôle de Sherlock Holmes – le titre original, Without a Clue, est certes beaucoup moins drôle, et on saluera encore une fois la créativité sans limite de ceux qui, confinés sans doute depuis bien plus longtemps que nous, inventent dans l’ombre les titres français des films étrangers, avec cette inimitable French touch of class). Les années 70 voient apparaître quelques unes des versions les plus intéressantes dans la relecture du personnage : La vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder en 70 (film qui reste envoûtant malgré les coupes sévères infligées par la United Artists au montage final), Le rivage oublié (They Might Be Giants d’Anthony Harvey en 71, beau et étrange film où George C. Scott est un doux dingue se prenant pour Sherlock Holmes, et qui entraîne dans sa folie sa psychiatre Mildred Watson), et en 76 cette Solution à 7% (pardon, Sherlock Holmes attaque l’Orient-Express), qui est je pense le premier film de toute cette impressionnante kyrielle à mettre autant en avant les problèmes d’addiction à la drogue (le Holmes de Wilder se drogue aussi, mais n’est pas dépendant). C’est sans doute un des films qui infléchira le plus les futures représentations du personnage vers les névroses et l’instabilité mentale.

Pourtant dès le début du film, on est prévenu : tout ça n’est pas forcément à prendre tout à fait au sérieux. Un générique plein d’humour, la musique plutôt guillerette de John Addison (relevée d’un peu de cithare, instrument devenu indissociable d’un certain folklore viennois depuis Le troisième homme et la mélodie entêtante d’Anton Karas), un festival assez rigolo de faux accents (à commencer par le Dr Watson joué par Robert Duvall, acteur américain par excellence, qui parle ici avec une sorte d’accent anglais pompeux très marrant – pas possible qu’un comédien de la stature de Duvall, capable de tant de subtilités, ne le fasse pas délibérément; mais aussi les accents autrichiens de Freud/Alan Arkin et de Mme Freud/Georgia Brown, et celui, indéfinissable mais censément français (?), de Lola Deveraux jouée par Vanessa Redgrave, anglaise pur jus) : le film se place d’emblée sur le terrain de la légèreté et du ludique. Et que dire de la bonbonnière vieux rose qui sert d’appartement à Watson, décorée sans aucun doute par Mme Watson/Samantha Eggar, aussi surchargée de bibelots cucul et de draperies bouffantes que l’est le logement de Holmes de bric-à-brac macabre et de vaisselle cassée ?

Mais ici l’amusement est envisagé très sérieusement. Une partie du plaisir du spectateur vient de ce qu’on a souvent un train d’avance sur les personnages : on connaît déjà Holmes et Watson, on a au moins une vague idée de qui était Freud, on imagine ce que peut donner leur confrontation, on savoure à l’avance le frottement des deux grandes intelligences. À ce titre, l’arrivée de Holmes, fébrile et en manque, dans le bureau de Freud qu’il voit pour la première fois, et la façon dont il déroule sans se tromper les étapes de la carrière du futur père de la psychanalyse, et cela simplement en observant son bureau, est particulièrement réjouissante. Le film ne cesse de mettre en parallèle les capacités déductives des deux hommes, et Freud dit d’ailleurs à Watson vers la fin du film « j’ai appliqué à votre ami les méthodes qu’il utilise lui-même« . Il va ainsi enquêter sur l’esprit de Sherlock Holmes, qui sème à son insu des tas de petits indices, sous la forme de phrases anodines mais facilement repérables par le spectateur attentif. Il faut dire que le traumatisme initial est un peu gros, comme bien des aspects du film, mais il s’agit d’avantage d’un jeu intellectuel très stimulant : l’idée d’expliquer l’obsession de Holmes pour Moriarty (et d’autres traits de son caractère comme sa méfiance des femmes) par un souvenir refoulé me plaît beaucoup. Ainsi que l’idée d’un Freud approfondissant ses notions de l’inconscient par sa rencontre avec Holmes.

On ne lésine pas sur la denrée quand il s’agit de montrer le sevrage difficile de Holmes : plus fort que les séances de delirium tremens de Ray Milland dans Le Poison ou d’Yves Montand dans Le Cercle rouge, c’est une foire aux bestioles, molosse des Baskerville qui jaillit de l’armoire, vipère du « Ruban moucheté » qui descend le long du cordon de sonnette, insectes divers, serpents dans le lit et lombrics dans la soupe, le pauvre Holmes, suant et livide, en voit de toutes les couleurs et de toutes les formes (dommage qu’il n’y ait pas aussi l’orang-outan des égouts de Marseille que Watson mentionne au début comme une affaire qu’il n’a pas jugé bon de relater…). La caméra divague en même temps que le détective, Watson et Freud passent impassibles devant son lit comme montés sur roulettes, le plafond se rapproche dangereusement de lui. Le grand chef-opérateur anglais Oswald Morris, qui a 60 ans passés au moment du tournage, semble s’être amusé comme un gamin dans le côté presque psychédélique (après tout, c’était l’époque), en forçant un peu à mon avis sur les filtres de diffusion, les courtes focales et le secouage de caméra. Mais ça ne donne pas très envie de se droguer.

Le film est aussi un récit d’aventure chatoyant et rocambolesque, avec des affrontements et des poursuites, des combats au sabre et à la raquette (un « duel » au tennis entre Freud et l’un des méchants de l’histoire, le baron von Leinsdorf, qui a la sale gueule un peu vérolée de l’acteur anglais Jeremy Kemp), des chevaux meurtriers, et comme final échevelé deux trains qui se poursuivent (mais dont aucun n’est l’Orient-Express du titre français imbécile). C’est enlevé, rythmé, plein de rebondissements parfois absurdes, mais toujours mouvementé et emballant. C’est un délicieux bonbon anglais (pardon, un délicieux bonbon austro-américano-anglais). Les problèmes importants sont abordés souvent aussi par le biais de l’humour, comme l’antisémitisme dont Freud est victime (quand Watson, au début du film, va voir Mycroft Holmes dans le sanctuaire de son club pour lui parler des problèmes de son frère et de son idée de le faire soigner par Freud, médecin viennois qui étudie les addictions et les enfants hystériques, Mycroft répond « Quels étranges centres d’intérêt… Ne serait-il pas juif ?« )

Il faudrait aussi parler des acteurs, tous formidables, dans des registres un peu forcés qui demandent d’autant plus de tenue dans l’exagération. Robert Duvall est un Watson courageux et intelligent, bien loin du papy godiche qu’il était devenu dans de nombreuses adaptations (à la suite de la série de films hollywoodiens des années 40-50 qui ont donné la note et où, si Basil Rathbone était un Holmes impressionnant et tranchant comme une lame, Nigel Bruce était par contre un Watson au bord du gâtisme). Alan Arkin compose un jeune Freud très convaincant, ne rechignant pas devant le danger et l’aventure (« La vie va être monotone après votre départ » dit-il à Holmes à la fin), qui se heurte à l’antisémitisme montant à Vienne et qui doit aussi se battre pour défendre ses idées. Vanessa Redgrave, dans le rôle de la belle Lola Deveraux que nos héros vont devoir arracher aux griffes de puissances étrangères, n’a pas beaucoup de temps à l’écran mais resplendit quand elle y est.

Et puis il y a Nicol Williamson, qui ne colle pas spécialement à l’image « canonique » de Sherlock Holmes, trop blond-roux sans doute (il se rapproche physiquement du Robert Stephens de La vie privée de Sherlock Holmes), mais quelle puissance ! Williamson, écossais d’origine, était un très grand acteur de théâtre, considéré par certains critiques à la fin des années 60 comme le meilleur de sa génération. L’auteur dramatique John Osborne le qualifie de « plus grand acteur depuis Marlon Brando« , Samuel Beckett (dont il avait joué En attendant Godot en 64) le décrit comme « touché par le génie« . En 1968 il interprète un Hamlet d’anthologie au théâtre, mis en scène par Tony Richardson, repris au cinéma en 69 par le même.

Mais regarder la vie et la carrière de Nicol Williamson, c’est un peu comme regarder un champ de ruines, contempler les vestiges de ce qui aurait pu être et s’est écroulé. Il semble s’être acharné à piétiner toutes ses chances de succès. Le grand acteur est souvent insupportable, arrogant, a des accès de colère incontrôlables, boit beaucoup, interrompt des représentations pour engueuler des spectateurs ou taper sur ses partenaires ou parce qu’il ne s’estime pas assez en forme pour continuer, multiplie les frasques et les excès. Vers la fin des années 80 il va s’installer à New York où il reprend des pièces jouées à Londres, mais n’arrange pas son cas en cassant la gueule à David Merrick, le plus puissant producteur de Broadway du moment. Il fait peur aux gens du théâtre comme à ceux du cinéma. Le cinéma, de toute façon, n’est pas sa tasse de thé. Il tourne dans un petit nombre de films, et ceux dont il tient le rôle principal se compte sur les doigts d’une main : The Bofors Gun (Jack Gold, 1968, adaptation d’une pièce de John McGrath), Inadmissible evidence (Anthony Page, 1968, adaptation d’une pièce de John Osborne), La chambre obscure (Tony Richardson, 1969, d’après Nabokov), le Hamlet de Tony Richardson déjà cité, The Reckoning (Jack Gold, 1970) et The Human Factor (un des derniers Preminger, 1978) (d’accord, en comptant le présent Sherlock Holmes, ça fait une main à 7 doigts). Si on ajoute quelques seconds rôles marquants (le Duc de Talamur dans Le moine d’Ado Kyrou en 72; Petit Jean dans La Rose et la Flèche, le beau film de Richard Lester en 76; Merlin dans Excalibur de John Boorman en 81), ça ne fait pas bien lourd pour un acteur de sa trempe. Il passe ses dernières années en Hollande, se consacrant plutôt à la musique (en 71 il avait déjà sorti un disque de chansons country, et sa belle voix de baryton lui avait permis de tenir des rôles dans plusieurs comédies musicales à Broadway et de chanter régulièrement dans des clubs – vers la fin de sa vie, il disait préférer la compagnie des musiciens). Il meurt à Amsterdam en 2011, à 75 ans, sans le sou, et il n’y a que 6 personnes à ses obsèques.

Le Sherlock Holmes de Nicol Williamson est un être tourmenté, vulnérable, malade, au bord de la folie. Peut-être que Williamson n’aimait pas le cinéma, peut-être qu’il n’aimait pas tourner des films, peut-être que sa vraie vocation était le théâtre. Je ne peux qu’imaginer ce qu’il pouvait donner sur scène, mais sur un écran, il est intensément présent. Pas beau, certainement pas beau malgré ses yeux d’un bleu très clair, mais incandescent. Et quand Holmes, avouant à Freud sa terrible dépendance à la cocaïne, lui dit « Mes pas me mènent inexorablement à la destruction« , je ne peux qu’imaginer les échos que cela pouvait éveiller chez le comédien. Certes, nous allons tous vers notre destruction, mais certains y mettent plus d’acharnement. Ce film nous permet de voir une des très belles performances de Nicol Williamson, qui fut si rare au cinéma. Et de passer un merveilleux moment d’aventure cérébrale.

Emmanuelle Le Fur

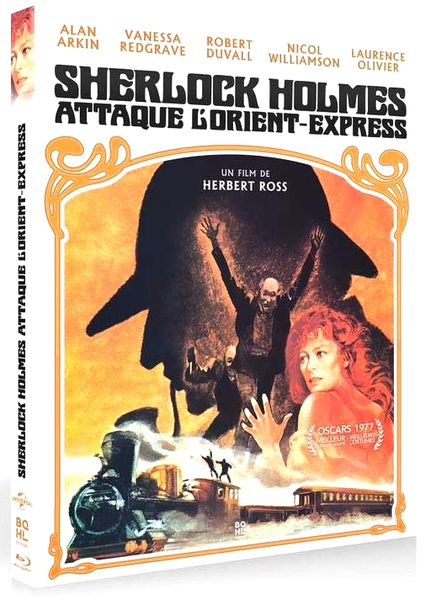

Sherlock Holmes attaque l’Orient-Express, une sélection BQHL éditions avec en bonus : Quand Sherlock rencontre Sigmund, entretien avec Nicholas Meyer, auteur et scénariste. Meyer revient sur la longue gestation du roman, sur son adaptation à l’écran, « Le seul impliqué dans le processus en plus de moi a été le réalisateur, Herb Ross », se manière de faire, « Je n’avais pas ni loyauté particulière ni vénération à l’égard de ce que j’avais écrit », jusqu’au choix des comédiens et au tournage (18 minutes).

Sherlock Holmes attaque l’Orient-Express (The Seven-Per-Cent Solution) un film d’Herbert Ross avec Alan Arkin, Nicol Williamson, Robert Duvall, Vanessa Redgrave, Laurence Olivier, Joel Grey, Samantha Eggar, Jeremy Kemp, Charles Gray, Régine, Georgia Brown, Anna Quayle, Jill Townsend… Scénario : Nicholas Meyer d’après son roman et les personnages d’Arthur Conan Doyle. Directeur de la photographie : Oswald Morris. Décors : Ken Adams. Costumes : Alan Barrett. Montage : William Reynolds. Musique : John Addison. Producteur : Herbert Ross. Production : Alex Winitsky/Arlene Sellers Productions – Herbert Ross Productions – Universal Pictures. Etats-Unis – Grande-Bretagne. 1976. 113 minutes. Technicolor. Panavision. Format image : 1,85 :1. Son Version Française et Version Originale sous-titrée en français. Tous Publics.