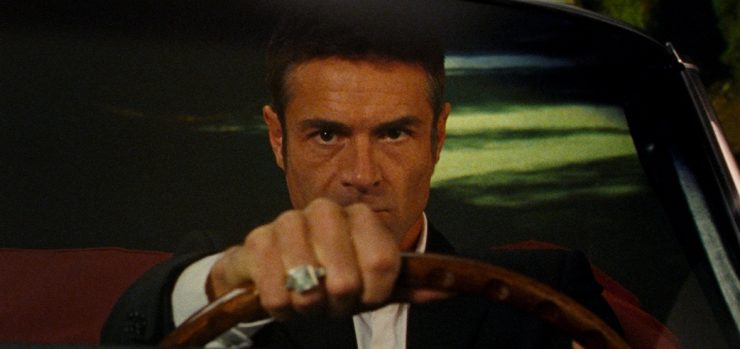

Sur la plage privée d’un palace de la Côte d’Azur, John D. (Fabio Testi), ancien agent secret, savoure son Martini rosso. Le soleil découpe des éclats argentés à la surface de la mer. À ses côtés, sa voisine de palier s’installe sur un transat. D’un geste calme, elle défait le haut de son maillot et s’allonge. Sur ses seins, deux piercings : des barres ornées de diamants, dont les reflets éveillent en John D. de lointains souvenirs…

Reflet dans un diamant mort, par un cheminement très contemporain, opère une déconstruction expérimentale de James Bond et d’un pan entier du cinéma d’exploitation des années 1960 : l’Euro Spy, né dans la mouvance de 007. Ce sous-genre du cinéma bis européen a engendré son lot de films d’espionnage mettant en scène des agents secrets toujours impeccablement stylés, affrontant savants fous et mégalomanes dont l’objectif ultime n’était rien de moins que de dominer le monde. Le héros, flanqué de sublimes jeunes femmes, sexy en diable, évoluait dans des aventures exotiques et spectaculaires, aux intrigues délirantes et pop, qui alimentaient alors les salles de quartier.

L’Euro Spy envahit les écrans dans le sillage de Goldfinger, en 1964. Quatre pays furent les principaux pourvoyeurs de ces productions : l’Italie, la France, l’Allemagne et l’Espagne. Chacun proposait ses propres espions, soit créés spécialement pour le cinéma, soit adaptés de romans de gare ou de bandes dessinées. Ces héros avaient pour noms Dick Malloy (077), James Tont, Alfred Pereira (Agent 077), Coplan, OSS 117, Martin Stevens (Super 7), Jeff Larson, Bob Fleming, Bryan Cooper (Superdragon), Walter Ross (Agent 3S3), etc. Le vivier des agents secrets était pour le moins vaste, et le lien avec les James Bond ne s’arrêtait pas là : certains films allaient jusqu’à recycler des acteurs issus de la saga officielle, comme Bernard Lee (M) ou Lois Maxwell (Moneypenny). Certaines James Bond Girls devenaient même têtes d’affiche, à l’image de Shirley Eaton — la célèbre femme recouverte d’or dans Goldfinger — héroïne de deux films pop, mêlant espionnage et science-fiction : The Million Eyes of Sumuru (1967) et Sumuru, la cité sans hommes (Die sieben Männer der Sumuru, 1969). Jamais à court d’idées commerciales, les producteurs italiens engagèrent même Neil Connery, le frère de Sean, pour Opération frère cadet, dont le titre d’exploitation anglais était sans détour : OK Connery !

L’Euro Spy a pris le relais du péplum alors en perte de vitesse, tout en coexistant avec le western spaghetti naissant. Il sera toutefois rapidement supplanté par L’Homme sans nom, Sabata, Ringo, Django, Sartana et autres héros à gâchette facile. Entre 1964 et 1970, un peu plus d’une cinquantaine de films retraceront les exploits d’agents très spéciaux. Parmi les principaux artisans de ce sous-genre, on compte Jess Franco, Alberto De Martino, Umberto Lenzi, Bruno Corbucci, Anthony M. Dawson (Antonio Margheriti), Sergio Sollima, et côté français : Yves Boisset, André Hunebelle, Jacques Deray, Maurice Labro ou encore Claude Chabrol. À la marge du genre, on peut également inclure Alphaville de Jean-Luc Godard, relecture conceptuelle et poétique du film d’espionnage.

À partir de ce corpus, Hélène Cattet et Bruno Forzani imaginent un agent secret en fin de parcours. John D., retiré sur la Côte d’Azur, se voit submergé par une mémoire foisonnante, saturée d’impressions kaléidoscopiques. Il est figé dans notre époque comme Gustav von Aschenbach l’était dans la sienne (Mort à Venise, Luchino Visconti, 1971). Il se remémore sa pire ennemie, Serpentik — figure directement inspirée de Diabolik, incarné par John Phillip Law dans le formidable Danger: Diabolik de Mario Bava (1968). Inversion symptomatique de notre temps : ce sont désormais les femmes qui endossent le costume de Diabolik. John D. est assailli par les “girls” rebelles qu’il a croisées au fil de ses aventures. Le plaisir, autrefois moteur du genre, est ici évacué. L’agent n’est plus qu’un fantôme, un “pas grand-chose” errant dans une forme visuelle qui évoque souvent un long générique conçu par un stagiaire moyennement inspiré de Maurice Binder.

Plus les pièces du puzzle s’assemblent, plus le Martini devient amer. Et ce n’est pas une succession de plans — alternant cinéma, roman, bande dessinée, roman-photo — censée acter la propagation du genre dans la culture populaire, qui dissipe l’impression diffuse laissée par le film. Là où les artisans du bis, à partir de scénarios improbables, tissaient des spectacles populaires et sympathiques, portés par des cadrages biscornus, des éclats de lumière, une érotisation ludique et des musiques majestueuses, Reflet dans un diamant mort semble absorber les formes (et les musiques — Ennio Morricone, Bruno Nicolai, etc.) sans jamais leur rendre un véritable hommage amoureux. Le film prend des allures de note d’intention, une mise en abyme qui tourne rapidement à l’acte d’accusation : trop violent, trop machiste, trop misogyne, trop sadique… Le genre est mis en procès, et la tentative de correction morale qui en découle paraît fade et puérile. Hélène Cattet et Bruno Forzani se tiennent ainsi aux antipodes d’un Quentin Tarantino — pourtant brièvement évoqué dans une transparence de voiture. Contrairement à eux, il ne déconstruit pas : il réinvente. Son regard postmoderne sur la culture populaire s’avère plus inspiré, et surtout, autrement novateur.

Proche de la fin, un personnage, en expertisant les diamants de John D., lâche : « Ça ne vaut rien, c’est du toc ! » — suscitant les rires dans la salle. Difficile de ne pas y entendre un aveu involontaire. Reflet dans un diamant mort brille faiblement : reflet sans éclat d’un diamant bel et bien mort.

Fernand Garcia

Reflet dans un diamant mort un film de Hélène Cattet et Bruno Forzani avec Fabio Testi, Yannick Renier, Koen De Bouw, Maria De Medeiros, Thi Mai Nguyen, Céline Camara, Kezia Quintal, Sylvia Camara, Sophie Mousel, Barbara Hellemans, Manon Beuchot… Scénario : Hélène Cattet et Bruno Forzani. Directeur de la photographie : Manuel Dacosse. Décors : Laurie Colson. Montage : Bernard Beets. Producteurs : Pierre Foulon. Production : Kozak Films. Coproduction : Les Films Fauvres – Dandy Projects – Tobina Film – Savage Film – Be Continued. Distribution (France) : UFO Distribution (Sortie le 25 juin 2025) Belgique – Luxembourg – Italie – France. 2025. Sélection officielle, Festival de Berlin, 2025. 1h27. Couleur. Super 16. Format image : 2,39:1. 2K. Interdit aux moins de 12 ans.