Né un 4 juillet est l’adaptation de l’autobiographie de Ron Kovic, publiée en 1976. Dès cette époque, Al Pacino s’intéresse au projet et contacte Kovic pour porter son histoire à l’écran. Martin Bregman, agent puis producteur de Pacino, acquiert alors les droits du livre. En 1977, le projet démarre avec le soutien de la Paramount. Mais le scénario initial ne convainc pas, et le film est ajourné. Bregman fait appel à Oliver Stone pour réécrire le scénario aux côtés de Ron Kovic. Admiratif de William Friedkin, Stone lui propose la réalisation, mais Friedkin décline pour se consacrer à Têtes vides cherchent coffres pleins (The Brink’s Job, 1978). Malgré tout, le projet avance : Martin Bregman obtient l’assurance de financements allemands et, après intéressé la Paramount, United Artists et Orion, Né un 4 juillet échoue finalement chez Universal. En 1978, un nouveau réalisateur est engagé, Donald Petrie, fraîchement remarqué par son succès public avec The Betsy, malgré un accueil critique désastreux. Les répétitions commencent, mais à trois jours du tournage, les investisseurs se retirent, refroidis sans doute par le succès du film Retour (Coming Home), sorti en février 1978. Réalisé par Hal Ashby, interprété par Jane Fonda et Jon Voight, Retour raconte lui aussi l’histoire d’un vétéran du Vietnam devenu paraplégique — une thématique similaire. Le rôle principal du Retour avait d’ailleurs été proposé à Al Pacino, qui l’avait refusé. Porté par Jane Fonda, ce film avait vu le jour suite aux interventions publiques de Ron Kovic. Présenté au Festival de Cannes, Jon Voight remporte le prix d’interprétation, première des nombreuses récompenses que remportera le film, dont les Oscars du meilleur acteur (Jon Voight) et de la meilleure actrice (Jane Fonda). Face à ce succès, le projet de Né un 4 juillet s’effondre. Oliver Stone promet alors à Ron Kovic qu’il reviendra à leur film lorsqu’il sera reconnu dans la profession.

En 1978, Oliver Stone est encore un nom méconnu. Il n’a réalisé qu’un petit film d’horreur, Seizure (1974). Il se fait remarquer en tant que scénariste grâce à Midnight Express, tiré du récit autobiographique de Billy Hayes. Réalisé par Alan Parker, Midnight Express est présenté à Cannes (en même temps que Le Retour), le film connaît un succès retentissant. Oliver Stone remporte l’Oscar du meilleur scénario adapté en 1979, ce qui lui permet de relancer sa carrière de réalisateur. Il signe alors The Hand (1981), un film d’horreur psychologique où il dirige Michael Caine, remplaçant Jon Voight qui avait initialement été pressenti. Produit par Edward R. Pressman et la société de Stone, Ixtlan, The Hand connaît un petit succès. Sous l’impulsion de Pressman, Stone travaille ensuite avec John Milius sur l’adaptation de Conan le Barbare (Conan the Barbarian, 1982), puis retrouve Martin Bregman et Al Pacino pour écrire une nouvelle version de Scarface (1983), réalisée par Brian De Palma. Il cosigne également le scénario de L’Année du dragon (Year of the Dragon, 1985) avec Michael Cimino. Ces succès confortent Stone et permettent son retour à la réalisation. Il se lance alors dans Salvador (1986), inspiré par l’histoire de son ami, le journaliste Richard Boyle, qui cosigne le scénario. Le tournage est chaotique : initialement soutenu par Orion Pictures, Stone doit trouver un nouveau financement. Il s’associe finalement à Hemdale Film Corporation, une société britannique fondée en 1967 par David Hemmings et John Daly, puis installée à Hollywood. Avec le soutien de Hemdale, Stone parvient à concrétiser Salvador, son premier film véritablement politique, en prise directe avec la réalité contemporaine.

Dans le même élan, Dino De Laurentiis, producteur de Conan le Barbare et de L’Année du Dragon, finance l’écriture et la préparation de Platoon. Mais il échoue à convaincre un grand studio d’être partenaire du film. Stone se tourne alors de nouveau vers John Daly, qui accepte de produire Platoon et rembourse De Laurentiis. Platoon s’inspire directement de l’expérience personnelle d’Oliver Stone au Vietnam. Il s’agit du premier film hollywoodien réalisé par un vétéran de cette guerre. À sa sortie, le film est un immense succès : il est nommé pour huit Oscars et Salvador obtient également deux nominations. Platoon remporte finalement quatre statuettes, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur. Cette cérémonie des Oscars est un triomphe pour Oliver Stone. Après les succès critiques et commerciaux de Voyage au bout de l’enfer, Apocalypse Now et désormais Platoon — tous produits en marge des grands studios —, les films sur le Vietnam deviennent bankable. Oliver Stone est au sommet de sa carrière. Il enchaîne une critique du capitalisme en col blanc dans les beaux bureaux de Manhattan avec Wall Street (1987). Michael Douglas obtient l’Oscar pour son interprétation de Gordon Gekko. Talk Radio (1988) coécrit et interprété par Eric Bogosian, est inspiré par la vie d’un animateur radio controversé tué par un militant néonazi.

À ce moment charnière de sa carrière, Oliver Stone tient la promesse qu’il avait faite à Ron Kovic : il ressort le scénario de Né un 4 juillet et s’engage à le porter enfin à l’écran. Universal, déjà intéressé par le projet, accepte de financer le film. Mais Al Pacino, initialement envisagé pour incarner Ron Kovic, est désormais trop âgé pour le rôle. Et c’est Paula Wagner, associée à Tom Cruise, qui propose l’acteur à Oliver Stone. Depuis son succès phénoménal dans Top Gun (1986), Tom Cruise est devenu une star mondiale. Mais l’acteur ne souhaite pas s’enfermer dans des films purement commerciaux. Découvert dans un second rôle dans Un amour infini (Endless Love, 1981) de Franco Zeffirelli, Cruise gravit rapidement les échelons : il obtient un rôle plus conséquent dans Taps (1981) d’Harold Becker, puis est en tête d’affiche dans la comédie American Teenagers (Losin’ It, 1982) de Curtis Hanson. Ce premier rôle principal ne l’empêche pas de participer à Outsiders (1983) de Francis Ford Coppola, aux côtés d’une nouvelle génération montante d’acteurs. C’est Risky Business (1983) de Paul Brickman qui propulse véritablement Tom Cruise parmi les jeunes acteurs les plus en vue d’Hollywood. Legend (1985) de Ridley Scott confirme son potentiel, mais c’est Top Gun qui fait exploser sa notoriété.

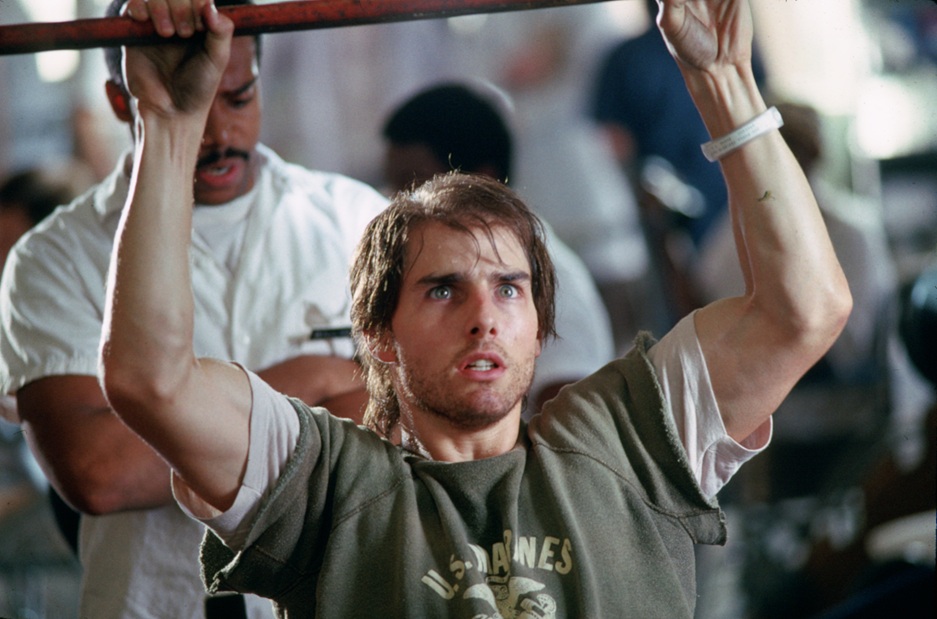

Avec intelligence, Tom Cruise alterne entre films à forte vocation commerciale et projets plus exigeants : il est remarquable aux côtés de Paul Newman — qui remporte l’Oscar du meilleur acteur — dans La Couleur de l’argent (The Color of Money, 1986) de Martin Scorsese, puis joue face à Dustin Hoffman dans Rain Man (1988) de Barry Levinson. Ce dernier film est couronné par l’Oscar du meilleur film, tandis que Dustin Hoffman décroche celui du meilleur acteur. L’association entre Oliver Stone et Tom Cruise s’annonce alors comme un véritable « ticket en or ». Incarner Ron Kovic est une opportunité pour Tom Cruise, la possibilité de montrer qu’il peut porter seul sur ses épaules un film dramatique ambitieux. Toutefois, Stone n’est pas certain qu’il puisse incarner un Marines puis un paraplégique. Mais à force de ténacité et de préparation physique, Tom Cruise finit par le convaincre.

Ron Kovic, au cœur du récit, croit profondément en la grandeur de l’Amérique. Issu d’une famille catholique, il s’engage dans les Marines, renonçant à poursuivre ses études secondaires, mû par l’idéal de défendre son pays contre le communisme. Dans son esprit, l’héroïsme est incarné par des figures comme le sergent Stryker (John Wayne) dans Iwo Jima (1949), un grand film d’exaltation patriotique. Avec la fougue de la jeunesse, Kovic abandonne un amour naissant pour partir combattre à l’autre bout du monde, espérant revenir en héros. Mais la réalité de la guerre est tout autre. Très vite, la peur, la paranoïa et la confusion du combat contre un ennemi invisible prennent le dessus. Lors d’une opération, Kovic tue accidentellement l’un de ses camarades — une faute dramatique et indélébile pour ce jeune homme élevé dans une morale catholique rigide. Kovic tente d’expier sa faute auprès de son supérieur, mais l’armée se moque complètement de ses « incidents » fréquents sur le théâtre des opérations.

Gravement blessé à la colonne vertébrale lors d’une mission, Ron Kovic est rapatrié aux États-Unis. Il se retrouve abandonné dans un hôpital poulleux pour vétérans dans le Bronx. Malgré un quotient effroyable, Kovic a encore ancre en lui les valeurs américaines. De retour dans sa ville natale, Kovic, désormais paraplégique, découvre une société indifférente, voire ouvertement hostile envers les vétérans du Vietnam, perçus comme des bourreaux coupables d’atrocités. Tout ce qu’il croyait défendre est désormais terni par l’amertume et le rejet. Plongé dans la douleur et l’humiliation, Kovic entame un long travail sur lui-même pour tenter de comprendre ce qu’il a vécu, et se reconstruire. Il continue d’aimer profondément son pays, mais autrement, avec lucidité et distance. Peu à peu, il s’oppose à la guerre et s’engage dans le mouvement pacifiste. A ce moment-là tout mouvement anti-guerre est sévèrement puni. Le politique refuse de voir et d’entendre les vétérans qui s’éloignent de la ligne guerrière.

Né un 4 juillet permet à Oliver Stone de prolonger sa réflexion sur la guerre du Vietnam et sur l’histoire américaine à travers le destin d’un homme. Il opte pour un format scope, une première pour lui -, et adopte une approche mélodramatique dans l’évocation de l’enfance de Ron Kovic. Les mouvements de caméra sont amples, élégants, les plans plus longs, les raccords plus fluides. Un superbe travail de Richard Richardson. L’enfance et l’adolescence de Kovic se déroulent dans une Amérique idéalisée, encore bercée par l’héroïsme des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. La magnifique partition de John Williams accompagne cette période avec délicatesse, traduisant la ferveur patriotique et l’insouciance de l’époque.

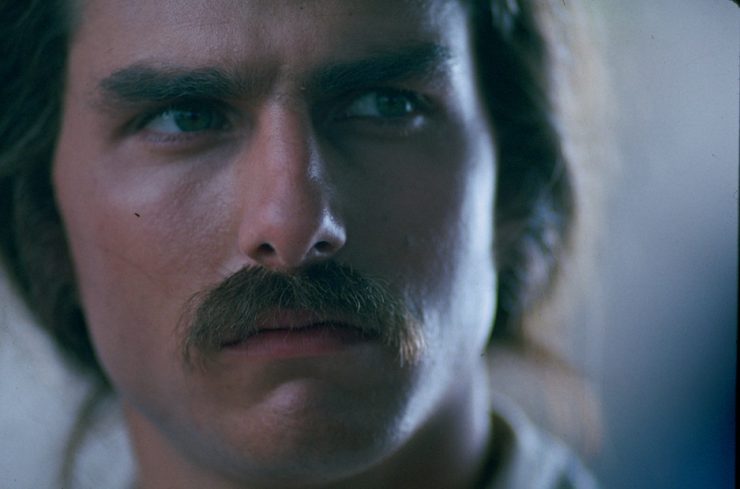

Mais cette première partie lumineuse se fracasse contre la brutalité de la guerre : le Vietnam marque une perte d’innocence sauvage. La lumière devient crue, la violence, viscérale. Oliver Stone filme la guerre de l’intérieur, donne à ressentir chaque impact, chaque balle qui transperce les corps, jusqu’à s’arrêter sur celui, brisé, de Ron Kovic. L’héroïsme s’efface dans la douleur. L’horreur culmine dans l’hôpital de campagne, où de jeunes médecins luttent désespérément pour sauver les blessés. Puis vient la descente aux enfers : l’hôpital pour vétérans du Bronx, un lieu cauchemardesque, rongé par l’abandon, la négligence et la souffrance. L’aspect quasi documentaire du film est renforcé par l’interprétation remarquable de Tom Cruise. Tout, dans l’image, semble enfermer Kovic ; il est prisonnier d’un monde qui lui refuse désormais la parole, qui se détourne de lui.

Cette claustration, à la fois psychique et physique, se manifeste aussi dans le malaise de ses proches — et surtout de sa mère — face à un fils devenu étranger à leurs attentes. Stone n’édulcore rien de la brutalité de cette nouvelle existence. Kovic, probablement puceau, découvre la sexualité tardivement, au Mexique, dans les bras d’une prostituée. Une scène d’une rare pudeur, à la fois triste et libératrice. Les autres vétérans qu’il rencontre lui renvoient l’image de ce qu’il refuse de devenir : des épaves à la dérive, abandonnées dans une société qui ne veut plus d’eux. Ce ne sont pas eux les coupables, mais bien ceux qui les ont envoyés au feu.

Revoir aujourd’hui Né un 4 juillet est une expérience troublante, tant il résonne avec l’actualité et le retour de la guerre sur le sol européen. On peut se demander s’il existe, sur notre continent, des voix aussi dissonantes que celles qui s’élevaient aux États-Unis dans les années 70. Alors que les va-t-en-guerre pullulent dans les médias, les causes profondes des conflits restent soigneusement dissimulées. L’engagement total, jusqu’au dernier soldat, est glorifié, tandis que les pertes humaines sont systématiquement minimisées. La désinformation est devenue un bruit de fond quotidien. Contrairement aux décennies précédentes, les manifestations pour la paix sont aujourd’hui rares, ou rendues invisibles par les grands médias.

L’interprétation intense et habitée de Tom Cruise lui vaut un Golden Globe et une nomination à l’Oscar. Né un 4 juillet lui permet de rejoindre cette lignée d’acteurs américains capables d’alterner entre succès populaires et prises de risque artistiques : une gestion de carrière remarquable. Pour Oliver Stone, c’est un nouveau succès : il reçoit son deuxième Oscar du meilleur réalisateur, remis par son ancien professeur de cinéma, Martin Scorsese. Avec Né un 4 juillet, il confirme son ambition de revisiter l’Histoire américaine contemporaine, ses mythes et ses blessures. Aux côtés de Platoon et de Entre ciel et terre (Heaven & Earth, 1993), le film compose une trilogie cohérente, puissante, sur la guerre du Vietnam et ses séquelles – physiques, morales et politiques – dans la conscience américaine.

Fernand Garcia

Né un 4 juillet une édition mediabook 4K UltraHD + Blu-ray de L’Atelier d’Images avec en suppléments : Commentaire audio par Oliver Stone. Le film par Samuel Blumenfeld (24 mn env.). Backstory, documentaire, issu des archives de la chaîne NBC sur la sortie du film avec Ron Kovic, Tom Cruise et Oliver Stone (21 mn env.) et la Bande-annonce originale. Enfin un livret, avec la reprise d’un article de Starfix par François Cognard, accompagne cette édition (32 pages).

Né un 4 juillet (Born on the Fourth of July), un film de Oliver Stone avec Tom Cruise, Willem Dafoe, Bryan Larkin, Raymond J. Barry, Caroline Kava, Josh Evans, John Getz, William Baldwin, Kyra Sedgwick… Scénario : Oliver Stone et Ron Kovic d’après le roman de Ron Kovic . Directeur de la photographie : Robert Richardson. Décors : Bruno Rubeo. Costumes : Judy L. Ruskin. Montage : David Brenner et Joe Hutshing. Musique : John Williams. Producteurs : A. Kitman Ho et Oliver Stone. Production : Ixtlan – Universal Pictures. États-Unis. 1989. 2h25. Couleur. Format image : 2,35 :1. Audio : Version originale avec sous-titres Français en Dolby Atmos ou en 5.1 et version française en 5.1. Oscars de la meilleure réalisation et du meilleur montage. Golden Globe du meilleur film, acteur, metteur en scène et scénario. Ours d’or d’honore pour Oliver Stone, Festival de Berlin, 1990. Tous Publics avec avertissement.