Attention, film d’aventures ! Évidement, ça n’est pas vraiment une surprise, pour un film qui s’appelle justement Les aventures du capitaine Wyatt. Mais ce n’est pas parce que c’est marqué dessus que c’en est. Par exemple je ne qualifierais pas Les aventures de Rabbi Jacob de film d’aventure (avec ou sans s). Ni Quatre aventures de Reinette et Mirabelle. Quel que soit le respect que je porte par ailleurs à Eric Rohmer ou à Gérard Oury.

Mais le titre français, s’il n’est pas mensonger, est, une fois de plus, plat et sans imagination. Le titre original, Distant Drums, est beaucoup plus poétique et mystérieux. Comme le remarquait un des rédacteurs de la revue Positif dans un numéro anniversaire datant de bien des années et où chacun parlait de ses films préférés, Distant Drums c’est d’abord la force de l’allitération (et je m’excuse par avance de ne pas profiter de cette période de confinement pour mettre de l’ordre dans ma collection de Positifs et retrouver le numéro en question pour en faire une citation à peu près exacte). La répétition de la dentale D, la brièveté de la formule, le potentiel évocateur de ces deux mots : ces « tambours lointains » sont déjà une invitation au voyage (et la formule est à mon avis supérieure au Apache Drums réalisé la même année, 1951, par Hugo Fregonese, formidable petit western dont le titre français, Quand les tambours s’arrêteront, est pour une fois presque meilleur, parce que si le mot Apache fait toujours un peu peur, ces « tambours apaches » en deviennent presque trop explicites).

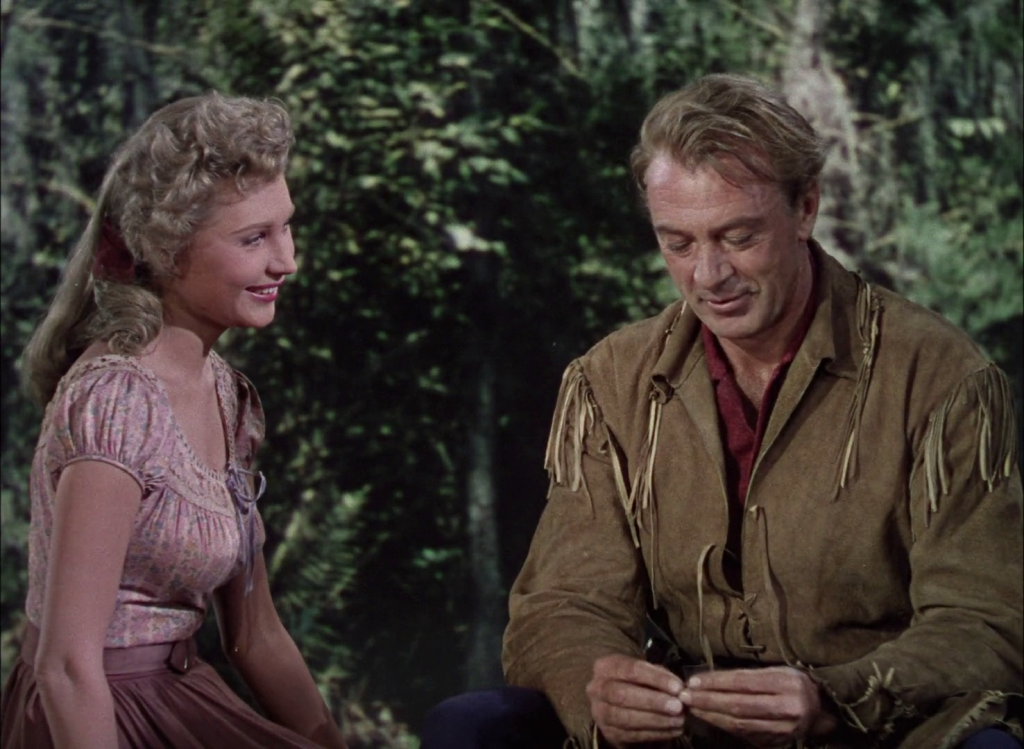

Mais foin de ces considérations linguistiques, parce que qui voyons-nous s’avancer vers nous de l’autre côté de la lagune ? Mais oui, c’est lui, c’est le capitaine Wyatt ! Il faut dire qu’on lui ménage une arrivée royale. Le film s’ouvre sur la main du jeune lieutenant de marine Richard Tufts qui rend compte dans un journal de bord de son « périlleux voyage en Floride » en 1840, et c’est sa voix-off qui nous explique ce qu’on doit savoir : il est envoyé là-bas pour prendre part à une guerre « contre des ennemis sauvages et sanguinaires« , les Indiens Séminoles. Le lieutenant débarque sur une plage où un gradé lui dit d’aller faire son rapport au capitaine Quincy Wyatt. Le jeune homme commence alors un assez long voyage avec le fidèle éclaireur de Wyatt, Monk (Arthur Hunnicutt, habillé en coureur des bois), qui l’emmène à travers une nature exubérante vers la petite île paradisiaque où vit Wyatt au milieu d’une sorte de lac. Pendant le voyage (qui se fait en partie en pirogue conduite par deux Indiens Creek, des « hommes de Quincy »), le jeune homme s’interroge intérieurement sur ce mystérieux capitaine Wyatt, officier qui n’a confiance qu’en ses hommes et déteste les soldats et l’armée, comme le lui dit Monk de façon sibylline. Sur l’île, un jeune Indien de 6 ans est fasciné par le sabre du lieutenant : Monk lui apprend que c’est le fils de Wyatt et d’une princesse Creek, morte depuis. Et là, en face d’eux, de l’autre côté du petit bras d’eau, surgit Quincy Wyatt alias Gary Cooper, trop la classe, revenant de la chasse avec quelques perdrix locales qu’il porte négligemment sur l’épaule. Il vient vers nous au milieu des palmiers pendant que les plans se resserrent sur lui, et que la voix-off du jeunot impressionné nous dit dans un élan lyrique : « Et j’aperçus Quincy Wyatt, soldat, homme des marais, gentleman, sauvage ! » C’est ce que j’appelle faire une entrée fracassante. Pas de doute, le Héros (avec un grand H), c’est lui, c’est Wyatt. En plus, le gars, il jette quelques poissons à l’intention de deux grands aigles qui semblent l’attendre à la cime d’un arbre voisin (« Quincy ne revient jamais de la chasse sans leur donner à manger » explique Monk). Trop la classe, je vous dis.

La première partie du film, assez brève, nous montre Wyatt, Tufts et les 40 soldats de Wyatt reprendre une forteresse tenue par des contrebandiers et quelques Séminoles, en s’y introduisant la nuit dans une sorte d’opération commando impeccablement menée. Ils tuent un peu tout le monde, font exploser le dépôt de munitions et s’enfuient, emmenant avec eux quelques prisonniers qui y étaient enfermés, dont une belle jeune femme (Mari Aldon) et sa domestique noire. C’est après que ça se gâte : des Séminoles menés par le chef Ocala (qui a l’air d’avoir une dent particulière contre Wyatt, sans qu’on sache vraiment pourquoi) les talonnent et les empêchent de rejoindre le bateau qui leur aurait permis de s’enfuir par le lac Okeechobee, les obligeant à fuir par les marais des Everglades, réputés mortels. C’est cette retraite à travers les marais qui constitue le cœur du film, son cœur battant, et les tambours lointains séminoles résonnent comme l’angoisse des poursuivis.

C’est assez fascinant, par ces temps où les injonctions à la créativité personnelle et à l’originalité fleurissent aux coins de toutes les rues, de voir à quel point ces grands du cinéma ont refait les mêmes films, repris les mêmes canevas, remis sur le métier les mêmes motifs. Et je ne parle pas ici des « franchises » et autres ressassements ad nauseam des mêmes personnages creux dans les mêmes situations creuses, mais de l’idée de variations, ou plutôt de thème et variations, si féconde en musique, et si essentielle dans le processus de création artistique quel qu’en soit le domaine. Howard Hawks filme trois fois la même histoire (Rio Bravo, El Dorado et Rio Lobo), et réalise avec Si bémol et fa dièse la version musicale de Boule de feu. Leo McCarey tourne deux versions de Elle et lui à presque 20 ans d’intervalle, Hitchcock attend lui aussi plus de 20 ans pour refaire L’homme qui en savait trop. Fritz Lang n’a cessé de revenir à son Dr Mabuse (3 films étalés sur presque 40 ans, dont son dernier en 1960). Raoul Walsh tourne en 1941 le polar La grande évasion, et en 1949 sa version western, La fille du désert. En 1948, il dirige One Sunday Afternoon qui est la version musicale – et semble-t-il médiocre – de The Strawberry Blonde (1941). En 1945 il réalise Aventures en Birmanie, film de guerre assez définitif, d’une splendide sécheresse, dans lequel un groupe de soldats américains est parachuté en plein territoire ennemi dans la jungle birmane, et doit affronter de redoutables et souvent invisibles soldats japonais. Le scénario des Aventures du capitaine Wyatt, en 1951, suit de près la même trame narrative en la déplaçant un siècle en arrière en Floride pendant la guerre avec les Séminoles, et en glissant du film de guerre d’une austérité quasi-documentaire au film d’aventures en Technicolor.

Il y a dans les deux films le même motif en deux temps : l’exécution impeccable d’une mission difficile (dans Aventures en Birmanie, c’est la destruction d’une station radar japonaise), puis le retour vers le point de départ qui devient un voyage cauchemardesque et semé d’embûches mortelles, pour tenter d’échapper à un ennemi cruel. Ce même motif se retrouve aussi dans deux autres Walsh sortis la même année. Dans Capitaine sans peur, d’abord, autre film formidable, qui raconte les aventures maritimes du capitaine Hornblower (Gregory Peck), officier de la marine anglaise, qui pendant les guerres napoléoniennes capture par ruse avec ses hommes un navire espagnol plus gros et mieux armé que le sien (comme Wyatt, il attaque la nuit par surprise); il livre le navire capturé à un rebelle allié de l’Angleterre, puis apprend qu’entre temps les alliances ont changé : l’Espagne a signé un traité avec l’Angleterre, et il doit aller reconquérir le navire espagnol, maintenant entre les mains du rebelle légèrement dérangé qui se fait appeler « El Supremo »… Et dans le très beau western Le désert de la peur, où le marshall Merrick (Kirk Douglas) sauve un homme du lynchage pour l’emmener dans une ville où il sera jugé, mais ses poursuivants l’oblige à passer par le désert, et là encore le voyage sera long et meurtrier. Comme on le voit, on peut se perdre (avec délice) dans l’inventaire de ces reprises, ré-entrelacements, ré-agencements et réorganisations des mêmes canevas narratifs.

Walsh a effectivement bien des fois remis sur le métier son ouvrage, puisqu’il a réalisé dans les 120 films pendant ses 50 ans de carrière de réalisateur (sans compter ses années d’apprentissage, où il est pendant quelques années l’assistant-homme à tout faire du grand réalisateur D.W. Griffith – c’est lui aussi qui joue le rôle de l’assassin de Lincoln dans Naissance d’une nation). Fier de ses origines irlandaises, il passe une partie de sa jeunesse à bourlinguer, parcourt l’Amérique et le Mexique, et devient un cavalier et un manieur de lasso émérite. C’est ce qu’il commence à faire au cinéma, régler des séquences de batailles et tomber de cheval devant les caméras. Il réalise ses premiers films vers 1914, des courts et des longs métrages dont beaucoup sont perdus. En 1915 il signe un contrat avec la Fox et réalise son premier film important, The Regeneration. Sa trajectoire épouse celle de Hollywood et du système des grands studios, leurs naissances, leurs grandeurs et leurs décadences. Il travaille essentiellement pour la Fox jusqu’en 1935, avec quelques grandes éclipses (dont en 1924 la réalisation du Voleur de Bagdad, un des plus gros films du muet, produit par la United Artists et Douglas Fairbanks). En 1929 un lapin dans le pare-brise de sa jeep lui fait perdre un œil pendant le tournage de In old Arizona, premier film parlant en décors naturels, western qu’il réalisait et dont il tenait le rôle principal (il sera remplacé par Irving Cummings à la réalisation et par Warner Baxter dans le rôle de Cisco Kid). Avec l’avènement du parlant la Fox commence à battre de l’aile, il quitte la firme au moment où elle fusionne avec la Twentieth Century Pictures de Joseph M. Schenck et Darryl F. Zanuck. Il travaille ensuite surtout avec la Paramount, où il s’ennuie en dirigeant des petits films B de complément de programme.

En 1939 il signe un contrat avec la Warner, alors une des trois plus grandes « majors » d’Hollywood (avec la Paramount et la MGM), qui s’est fait une spécialité des films sociaux et des films de gangsters, en prise directe avec les difficultés de la société américaine. Walsh y fait des débuts éclatants avec Les fantastiques années vingt, frénétique film de gangsters où fait merveille le fameux débit vocal de James Cagney accordé au rythme des mitraillettes. Walsh est dans son élément à la Warner, où le rythme de travail paraît lui aussi frénétique. Entre 1939 et 1951 il réalise deux, trois ou quatre films par an, et pas des moindres : en plus de ceux déjà cités, Une femme dangereuse, La charge fantastique, Gentleman Jim, Saboteurs sans gloire, La vallée de la peur, La rivière d’argent, L’enfer est à lui, La femme à abattre, etc… Incroyable palmarès, démonstration lumineuse de ce que pouvait produire le système des studios à son apogée avec un réalisateur de la trempe de Walsh. Les aventures du capitaine Wyatt est en 1951 le dernier film qu’il fait sous contrat avec la Warner, qui comme tous les grands studios commence à s’essouffler (loi anti-trust, importance grandissante de la télévision). Il papillonne ensuite entre Fox, MGM, RKO, Universal, Columbia, United Artists, pour des films aussi réussis que Le monde lui appartient, Un lion dans les rues, Le cri de la victoire, Les implacables, L’esclave libre, Les nus et les morts, etc. Il revient épisodiquement à la Warner, et c’est avec elle qu’il réalise en 1964 son dernier film, La charge de la huitième brigade.

Les aventures du capitaine Wyatt est donc un film d’aventures, un film qui sent le vent du large autant que la boue des marais putrides, les odeurs fortes et musquées de la vie animale la plus sauvage, celles des mangroves les plus secrètes. Walsh, aux dires de ses collaborateurs, s’intéressait davantage aux lieux de tournage qu’aux scénarios (on peut néanmoins penser, quand on regarde la complexité de construction de ses films, qu’il était capable de s’intéresser aux deux), et en véritable aventurier il était toujours ravi de tourner dans les endroits les plus escarpés ou les plus reculés. Apparemment le tournage dans les marais des Everglades n’a pas été de tout repos et l’équipe a beaucoup souffert de la faune et de la flore locale, un peu comme les soldats en fuite de l’histoire. Des gens du cru ont arrondi leurs fins de mois en débarrassant le « plateau » des serpents à sonnettes et des mocassins d’eau (en anglais « cottonmouth », qui est aussi le surnom donné au personnage joué par Burl Ives dans La forêt interdite, beau film de Nicholas Ray tourné également dans les Everglades, et où c’est justement un « cottonmouth » qui finit par tuer le géant roux). Walsh célèbre la nature simplement, sans afféterie ni effet de style, par des plans souvent fixes (ou de légers panoramiques), où les éléments naturels remplissent l’espace dans des compositions d’une beauté spontanée (là encore, on peut aussi se dire que la « spontanéité » des compositions est le fruit de l’expérience et du talent du chef-opérateur Sid Hickox qui fut le collaborateur de Walsh sur presque toute sa période Warner, et si les deux hommes s’entendaient si bien c’est qu’ils devaient avoir un même goût pour l’action, la rapidité d’exécution, et une capacité à s’adapter aux situations en en tirant le meilleur parti). Il y a bien ici ou là quelques plans serrés manifestement tournés en studio devant des transparences, mais ils sont peu nombreux et n’effacent pas le sentiment général de force vitale. Le format le plus carré de l’époque, le 1,37, permet d’avoir dans l’image de splendides verticales et des constructions visuelles dans la hauteur, pour magnifier ces « cathédrales végétales » des Everglades, dans une sorte de célébration païenne de la vie dans sa brutale splendeur. Et comme un écho à cette spiritualité qui tombe des cimes, il y a la poésie troublante d’un cimetière séminole, les monticules de terre sous lesquels les guerriers sont enterrés assis, les soldats qui n’osent pas y élever la voix pour ne pas profaner l’étrange majesté du lieu.

Le film est un écrin pour Gary Cooper, presque toujours debout quand les autres sont affalés par terre d’épuisement, arpentant sans trêve ces marais qu’il connaît par cœur. À 50 ans il accuse son âge mais reste parfaitement magnétique, avec cette fausse fragilité nonchalante qui fait craquer tout le monde (y compris les aigles). Les autres acteurs pâlissent un peu à ses côtés, réduits parfois au rôle de faire-valoir. Arthur Hunnicutt est sans doute celui qui s’en tire le mieux, dans le rôle du fidèle éclaireur Monk (ce qui signifie « moine », curieux nom pour un homme vivant dans la nature sauvage, accentuant peut-être le côté cathédrales impies de son environnement, ou parce qu’il voue un véritable culte à Wyatt ? Ou parce qu’il est abstinent ?…) Hunnicutt est aussi en charge des moments de « détente comique », comme ses interminables poignées de mains avec les Indiens Creek. Le jeune lieutenant Tufts, avec qui nous découvrons Wyatt au début, est joué par le falot Richard Webb, beau garçon au physique un peu lourd, du genre costaud et fiable, sans rien de très particulier. Pour le rôle de la jeune femme, Walsh voulait Virginia Mayo (avec qui il avait tourné La fille du désert, L’enfer est à lui et Capitaine sans peur), il eut Mari Aldon, une pâle copie (ce fut à peu près son seul rôle marquant au cinéma, et elle finit sa carrière à la télévision). Elle a parfois le regard un peu vide dans les plans serrés, mais comme le disait à peu près Walsh : si l’action est bonne, un singe pourrait le faire. (Et là aussi, on peut n’y voir que bravade de vieux cinéaste se cachant derrière l’anecdotique – de la même façon, John Ford aurait dit : les acteurs sont mieux payés que les techniciens, c’est à eux de bouger et pas à la caméra). Mari Aldon fait donc ce qu’elle peut, et elle le fait bien mieux qu’un singe.

Les Séminoles, ces « ennemis sauvages et sanguinaires » comme le dit le jeune lieutenant, s’en sortent aussi plutôt bien. René Tabes, dans une critique parue dans la Saison cinématographique 1966, parle d’un film « assez raciste dans son fond« , ce qui me paraît un tout petit peu idiot – ou trop évident, ce qui revient au même, parce qu’il faudrait alors taxer de racisme à peu près tout le cinéma américain classique de genre, et surtout le western. L’Indien générique est une sorte de force d’opposition presque abstraite, comme les puissances de la nature, tempêtes de sable, ouragans ou soleil impitoyable, qui mettent à mal les héros. C’est un peu la même chose ici, sauf que les Séminoles ne sont pas abstraits, ils ont une belle présence charnelle, surtout leur chef Ocala, plutôt bel homme (la haine qu’il voue à Wyatt est assez obscure, on peut supposer qu’il en a marre de voir des Blancs se pavaner sur son territoire, surtout ce grand dégingandé de capitaine Wyatt qui par surcroît s’est construit un petit empire personnel sur son île). Les Séminoles apparaissent souvent à l’image, ils sont plus exotiques que les Indiens « habituels » parce qu’ils sont vêtus de tuniques bariolées et portent beaucoup de bijoux, la tête enturbannée de tissu fantaisie plus ou moins emplumé, avec de belles peintures de guerre sur le visage. Ils sont assez beaux et filmés avec respect, même si, globalement, ils sont intégrés au reste du décor, ils font partie de la nature et ont une beauté comparable, disons, à celle des flamands roses que croisent les fuyards (à cette différence près que les flamands roses ne tirent pas sur les soldats quand ils en voient).

Wyatt d’ailleurs est lui-même un homme des bois, qui comme ses amis les Indiens Creek vit dans une harmonie totale avec la nature, dans ce « paradis terrestre » qu’est encore cette région sauvage et dangereuse. Comme les Indiens, il se fond dans le paysage, et peut laisser éclater son animalité profonde pour survivre (ainsi la séquence finale du combat sous-marin avec le chef séminole ressemble à l’affrontement de deux alligators). Il est finalement beaucoup plus proche des Séminoles qu’il combat que de la vie civilisée américaine qui se construit ailleurs au même moment. Après le tumulte de l’aventure, il aspire à la paix dans ce paradis sauvage. Et si l’aventure est belle, c’est qu’elle est d’abord intérieure, comme le voyage d’un homme vers des régions (physiques et mentales) où une forme de sérénité est possible. La haine qui fait battre les tambours et le cœur du chef séminole conduit à la mort, Wyatt a choisi le pardon (et l’amour, puisqu’il entraîne à sa suite la belle jeune femme qui ne pensait qu’à sa vengeance et renonce elle aussi à la haine). En somme, il réalise le programme d’Alceste, l’ « Atrabilaire amoureux » de Molière, qui finit par vouloir « chercher sur la terre un endroit écarté, / Où d’être homme d’honneur on ait la liberté » – mais avec plus de bonheur que le malheureux Misanthrope puisqu’il n’y reste pas seul…

Emmanuelle Le Fur

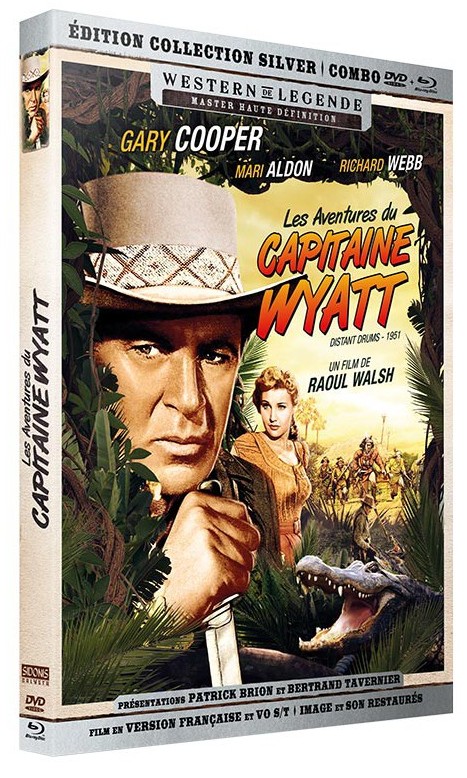

Les aventures du capitaine Wyatt, pour la 1ère fois en blu-ray (édition combo) report HD splendide, chez Sidonis Calysta, dans la collection Silver Western de légende, avec en complément : deux présentations. L’une par Bertrand Tavernier, avec qui nous partageons cet « éblouissement » face à la beauté de Distant Drums. Tavernier se livre à une fine analyse de la mise en scène de Raoul Walsh et fait l’éloge d’un acteur admirable : Gary Cooper, une très belle intervention (36 minutes). La deuxième par Philippe Ferrari (ex programmateur de TF1 et amoureux du western) retour sur les principaux « ingrédients » du film (15 minutes) et la bande-annonce d’origine de Distant Drums/ Les aventures du capitaine Wyatt (2 minutes). Impossible de ne pas avoir ce sommet du film d’aventures dans sa vidéothèque !

Les aventures du capitaine Wyatt (Distant Drums) un film de Raoul Walsh avec Gary Cooper, Mari Aldon, Richard Webb, Ray Teal, Arthur Hunnicutt, Robert Barrat, Gregg Barton… Scénario : Niven Busch et Martin Rackin d’après une histoire de Niven Busch. Directeur de la photographie : Sidney Hickox. Consultant Technicolor : Mitchell Kovaleski. Décors : Douglas Bacon. Costumes : Marjorie Best. Montage : Folmar Blangsted. Musique : Max Steiner. Producteur : Milton Sperling. Production : United States Pictures – Warner Bros. Distribution France (reprise) : Swashbuckler Film (21 octobre 2015). Etats-Unis. 1951. 101 minutes. Technicolor. Format image : 1.37:1. Master HD. Son : Version originale avec sous-titre français et Version Française. DTS-HD. Tous Publics.