De Billy Wilder, on retient surtout les comédies (qui sont nombreuses), et on oublie souvent les œuvres plus sombres, voire franchement noires (Assurance sur la mort, Le gouffre aux chimères, Boulevard du crépuscule). Le poison fait assurément partie de cette fournée, où globalement on ne rigole pas beaucoup, même si l’humour caustique si caractéristique de Wilder est toujours présent, et même si l’on peut considérer que certaines de ses comédies (comme la formidable Garçonnière) sont si noires qu’elles confinent au tragique.

Le poison du titre français (un rien moralisateur, comme il se doit), c’est l’alcool. Le film sort en 1945, et à cette date il n’y a pas encore eu des kilos de films abordant frontalement le problème de l’alcoolisme. Je me souviens du beau Merrily We Go to Hell tourné en 1932 par Dorothy Arzner (une des rares réalisatrices du Hollywood de l’époque), où Fredric March, alcoolique, détruit presque sa belle relation avec Sylvia Sidney. Mais il s’agit d’un film « pré-code », puisqu’à partir de 1934, le code Hays vient censurer la production cinématographique et empêcher notamment la promotion d’un vice comme l’alcool. Pour faire accepter son scénario, Wilder doit ruser avec Joseph Breen, directeur de la Production Code Administration, et avec les patrons du studio Paramount, pas très enthousiastes à l’idée d’aborder un tel sujet.

L’histoire (que Wilder a co-écrit avec Charles Brackett, son compagnon d’écriture de longue date, d’après un roman de Charles R. Jackson) est celle de Don Birnam (Ray Milland), un écrivain qui n’arrive plus à écrire. Il a depuis longtemps remplacé l’inspiration par la boisson. Quand le film commence, il tente de récupérer la bouteille qu’il a caché en la suspendant à une ficelle à l’extérieur de sa fenêtre, pour la mettre dans sa valise sans que son frère Wick (pas de ma faute, c’est son prénom) s’en aperçoive. Ils doivent partir pour un long week-end à la campagne, accompagnés d’Helen, la fiancée de Don (Jane Wyman). Mais Wick découvre le pot aux roses et la bouteille, comprend que son frère lui a fait des serments d’ivrogne et n’a aucune intention de rester sobre malgré sa récente cure de désintox, et abandonne Don à son triste sort. Le long week-end de quatre jours se transforme pour le héros en une plongée fiévreuse et solitaire dans ses démons alcoolisés.

Dès le début la mise en scène est élégante et incisive, tout en allant droit au but. Resté seul chez lui, Don se met fébrilement à chercher une autre bouteille (son frère a bien sûr vidé celle qui pendait à la fenêtre), dans un quasi-plan séquence qui sera un des leitmotivs du film : la caméra le suit d’une pièce à l’autre de son petit appartement, tandis qu’il passe en revue toutes les cachettes possibles, puisque d’une fois sur l’autre il oublie où il a pu dissimuler le butin de sa dernière sortie éthylique. Le livret fourni avec le DVD-Blu-ray explique que Wilder tenait absolument aux décors réels de la ville de New York, et l’appartement du personnage, s’il a bien été construit pour le film, l’a été sur le toit d’un entrepôt new-yorkais, avec la véritable vue sur la ville. Les errances du personnages dans les rues, comme la mémorable séquence où il essaie désespérément de mettre au clou sa machine à écrire pour avoir les quelques dollars qui lui permettraient de continuer à boire, sont tournées grâce à un dispositif compliqué de caméras cachées sur le parcours de l’acteur, avec un Ray Milland clochardisé titubant dans l’aube grise d’un dimanche new-yorkais, cherchant vainement un prêteur sur gages ouvert (un homme lui explique que c’est le jour de Yom Kippour…).

La photo noir et blanc du chef-opérateur John F. Seitz est d’ailleurs assez renversante sur ce film. Vétéran en la matière, Seitz en 1945 a déjà éclairé la bagatelle de 120 films, dont de grosses machines du cinéma muet comme Les quatre cavaliers de l’Apocalypse, Le prisonnier de Zenda ou Scaramouche réalisés par Rex Ingram, mais aussi 5 films avec Shirley Temple (le pauvre), 13 films d’Henry King, Les voyages de Sullivan, Miracle au village et Héros d’occasion de Preston Sturges, The Moon and Sixpence d’Albert Lewin (la biographie légèrement cintrée de Gauguin avec George Sanders dans le rôle du peintre, en noir et blanc avec passage à la couleur pour les dernières séquences), et déjà deux films de Billy Wilder, Les cinq secrets du désert et Assurance sur la mort. En plus de tout ça, le gars peaufinait sur ses tournages ses inventions photographiques comme le matte shot, procédé de trucage qui fut extrêmement employé. Son utilisation du noir et blanc sur Le poison est vibrante, changeante, inventive, pleine d’une vie et d’une vérité qui donnent au film une ampleur redoutable. Une sécheresse veloutée, une sorte de beauté brute, un mélange de sophistication extrême et de brutalité rugueuse, ces mecs-là je ne sais pas comment ils arrivaient à faire ça, ce type-là en particulier pour ce film-là, cet incroyable savoir-faire qui s’est un peu perdu dans les sables pour cause de techniques changeantes ou tout ce qu’on voudra, n’empêche que quand je regarde ça, j’en suis toujours un peu sur le cul. Merde, l’actualité de ces images !

Seitz était parait-il connu pour donner des sueurs froides aux responsables des laboratoires de développement, parce qu’il travaillait beaucoup en sous-exposition volontaire (low-key), laissant certaines parties de l’image (ou sa totalité) dans le clair-obscur ou le noir complet, et même si ces parties d’image se trouvaient contenir un ou plusieurs comédiens. J’ai lu que Fred Gage, responsable du laboratoire à la MGM (pour laquelle Seitz a tourné plusieurs films muets), faisait des incantations la nuit au-dessus des bacs de développement, pour qu’il y ait une image sur le positif, et pas seulement du noir…

Mais les images de Seitz ne sont pas juste sombres. Et même dans le réalisme d’extérieurs jour dans les rues de New-York, il y a comme un surplus de quelque chose (à moins que ça ne soit sa suppression) qui fait que ça marche, ça bouge, ça frappe. Le visage de Ray Milland qu’on voit à peine, depuis l’intérieur d’une boutique fermée, entre les croisillons de la grille qui en interdit l’entrée. Le même Ray Milland, s’enfuyant au petit matin de l’horrible hôpital, montant quatre à quatre les marches du métro aérien et passant tout près de la caméra dans le pardessus noir qu’il a volé, là encore à peine reconnaissable dans la pénombre. Et puis toute la séquence au Bellevue Hospital, justement, tournée dans le dortoir-prison pour alcooliques dangereux de la vraie antenne psychiatrique du vrai hôpital, moment quasi-expressionniste où le personnage se retrouve au milieu de types encore plus mal en point que lui et qui font des crises de delirium tremens nocturnes. L’ombre d’une grille sur le mur, deux yeux affolés qui brillent dans le noir… Il n’en faut pas plus pour transformer tout ça en cauchemar halluciné (le directeur de l’hôpital, après avoir vu le film, vouera une haine tenace à Billy Wilder, l’accusant de l’avoir trompé par un faux scénario, et enverra aux pelotes deux ans plus tard le pauvre George Seaton qui voulait y tourner à son tour des séquences de son film Miracle sur la 34ème rue…)

Et puis il y a la musique de Miklós Rózsa. LA MUSIQUE DE MIKLOS ROZSA ! Ok, je me calme. Mais si l’on parle déjà rarement des chef-opérateurs, que dire des auteurs de musique de films ? Or, combien de films s’écrouleraient sous nos yeux (et nos oreilles) si on leur retirait leur musique ? Combien deviendraient de petits drames télévisuels sans envergure, des outres boursouflées vidées de leur contenu et de leur sens, des suites d’images sans intérêt, des petits tas ridicules de bouillie informe ? Un certain nombre. Bien sûr, on a compris que Le poison ne faisait pas partie de cette catégorie (même si le film a commencé sa carrière par quelques previews catastrophiques pour lesquelles la musique de Rózsa, pas encore terminée, avait été remplacée par un jazz léger avec xylophone – et une grande partie des spectateurs riait, croyant à une comédie, au grand désespoir de Wilder…). Rózsa est un des grands compositeurs de Hollywood. Mais en 1945, à moins de 40 ans, il n’a encore écrit « que » 26 ou 27 musiques de films. Hongrois d’origine, enfant prodige (il sait lire les notes avant les mots, et joue du violon à 5 ans), il compose sa première musique de film en Angleterre en 1937 pour Le chevalier sans armure, très jolie réalisation de Jacques Feyder produite par Alexander Korda (aussi originaire de Hongrie). Puis il enchaîne les films, en Angleterre avec Michael Powell (L’espion noir en 39, Le voleur de Bagdad en 40) puis à Hollywood (Le livre de la jungle de Zoltan Korda en 42, et déjà, comme Seitz, les deux précédents Wilder, Les cinq secrets du désert et Assurance sur la mort).

Juste avant de travailler sur Le poison, Miklós Rózsa avait fait la musique de La maison du docteur Edwardes d’Alfred Hitchcock, pour laquelle il avait innové en utilisant, pour les séquences de rêve supervisées par Dali, un thérémine. Malgré la colère de David O. Selznick, producteur du Hitchcock (et qui apparemment pensait avoir une sorte de droit moral sur l’instrument), il décide de réutiliser le thérémine sur le film de Wilder. Le thérémine est un des premiers instruments électroniques, une vraie curiosité musicale : inventé en 1920 par le physicien russe Lev Sergueïevitch Termen (ou Leon Theremin), il se compose d’un boîtier et de deux antennes, et se joue sans contact physique : la main droite contrôle la hauteur du son, la gauche le volume, selon leur proximité avec les deux antennes. Le résultat ressemble un peu aux ondes Martenot, ou à une sorte de scie musicale électronique. La popularité du thérémine au cinéma viendra surtout en 1951 quand le génial Bernard Herrmann l’utilisera pour Le jour où la terre s’arrêta, dans lequel il devient le son de la soucoupe volante et des mystères de l’espace (repris en hommage/parodie par Danny Elfman pour Mars attacks!).

Rózsa fait de ce bizarre instrument un usage incroyable. Les sons du thérémine, tantôt caressants, tantôt vrillant les tympans, viennent ponctuer la descente aux enfers du personnage, ses errances, ses angoisses, sa solitude, ses crises (oui, bien avant les hallucinations d’Yves Montant dans Le cercle rouge de Melville, ou celles de Holmes dans Sherlock Holmes attaque l’Orient-Express de Herbert Ross, la crise de delirium tremens de Ray Milland qui voit d’abord une petite souris sortir du mur puis une chauve-souris se jeter sur la souris, tout ça emporté par la musique de

Rózsa, violons en délire et une pointe de thérémine, pas possible de ne pas se sentir concerné, happé, roulé dans les terreurs du personnage, entraîné avec lui dans les régions inavouables de l’être humain. C’est beau comme du Lovecraft, pour un peu on s’attendrait à voir arriver Nyarlathotep le Chaos Rampant.) Tout le film baigne, grâce à Rózsa , dans une atmosphère de mystère, de beauté perdue, de secret enfoui, de régions ignorées qui sont à la fois renversantes de beauté et incroyablement inquiétantes et dangereuses.

La musique, quand elle est de ce niveau-là, révèle ce qu’il y a dans les images mais qu’on ne voyait pas, qu’on ne sentait pas, qu’on n’imaginait pas. Elle creuse, elle approfondit, elle dévoile, elle va chercher sous la surface, elle ramène au jour (ou à la nuit) des pierres brutes et des métaux précieux, elle fait jaillir des étincelles dans l’obscurité, et elle emplit l’air de sortilèges. Ah oui, assurément, LA MUSIQUE DE MIKLOS ROZSA !

(Rózsa ne retravaillera avec Billy Wilder qu’en 1970 sur La vie privée de Sherlock Holmes, film qui fut apparemment sauvagement charcuté par la United Artists, mais qui reste, même en l’état et soutenu par la merveilleuse musique de Rózsa, un des films les plus intrigants de Wilder, une rêverie tragique, drôle, mystérieuse et furieusement poétique autour du personnage rebattu (mais semble-t-il inépuisable) de Sherlock Holmes.)

Le poison est une des grandes réussites de Billy Wilder. C’est aussi l’exemple de ce que Hollywood peut produire de mieux quand de grands talents travaillent à l’unisson. Le film prend à bras-le -corps le difficile sujet de l’alcoolisme en nous plongeant dans le quotidien d’un personnage malade, enfermé dans le cercle vicieux de son addiction – et qui voit dans les petits ronds que laissent ses verres successifs sur le comptoir l’image même de son enfermement. Rien de didactique, rien de moralisateur, mais l’effrayante beauté d’un voyage dans un pays dont on revient rarement. (Un petit dernier pour la route ?)

Emmanuelle Le Fur

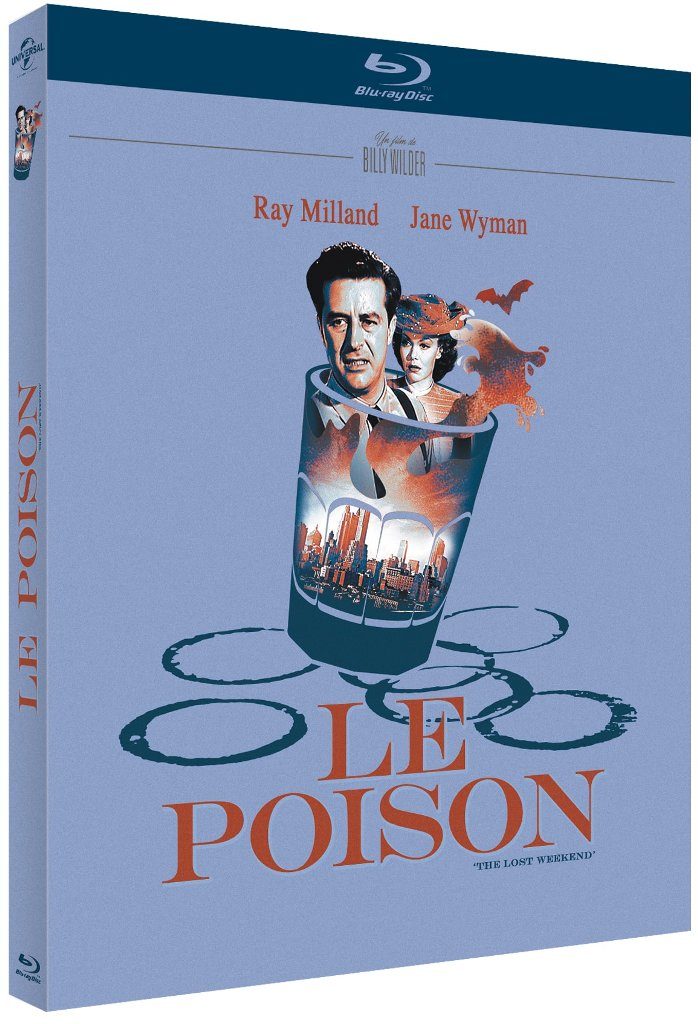

Le poison est disponible en Blu-ray et DVD sous la bannière de Rimini Editions. Image noir et blanc HD impeccable et en suppléments : Une conversation entre Mathieu Macheret, critique cinéma pour Le Monde, et Frédéric Mercier, journaliste à Transfuge, autour du film de Billy Wilder (47 minutes), et le film annonce d’époque (2 minutes). Un livret, Le Poison – Boire et déboires de Marc Tollec, sur l’histoire du film accompagne cette belle édition (32 pages).

Le poison (The Lost Week-end) un film de Billy Wilder avec Ray Milland, Jane Wyman, Philip Terry, Howard Da Silva, Doris Dowling, Frank Faylen, Scénario : Charles Brackett & Billy Wilder d’après le roman de Charles R. Jackson. Directeur de la photographie : John F. Seitz. Décors : Hans Dreier & A. Earl Hedrick. Costumes : Edith Head. Musique : Miklós Rózsa. Producteur : Charles Brackett. Production : Paramount Pictures. Etats-Unis. 1946. 101 minutes. Noir et blanc. Format image : 1.37 :1. Son : Version originale avec ou sans sous-titre français, Version française d’origine et version française récente. Tous Publics. Palme d’Or (à l’époque Grand Prix), Festival de Cannes, 1946. Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et du meilleur scénario, 1946. Golden Globes du meilleur film, réalisateur et acteur, 1946.