Approche technique et conclusion

Peter Weir privilégie un rythme qui oscille entre lenteur contemplative et accélération dramatique. Le montage de William M. Anderson soutient parfaitement cette dynamique, en alternant les plans longs et contemplatifs avec des séquences plus rapides comme lors des réunions secrètes ou des confrontations. Anderson isole les scènes d’émotion avec des respirations visuelles, comme des fonds flous ou des plans contemplatifs de visages, et joue sur la durée des plans pour accentuer le contraste entre la vitesse du monde institutionnel et le temps intérieur de la réflexion et de la sensibilité. Au service du rythme émotionnel du film, le montage joue ici un rôle essentiel. Discrètes, les transitions s’articulent de manière fluide en laissant respirer les émotions. Lors des séquences de lecture poétique, les visages des élèves deviennent des vecteurs d’émotion, révélant ainsi leur éveil progressif. Pour les scènes de groupe, le montage donne une respiration au récit par des coupes courtes et des cadrages alternés qui restituent la vie collective. Lors de la scène finale, le montage accompagne la montée en intensité du geste des élèves… En revanche, dans les moments les plus tragiques, le rythme se ralentit, les plans s’allongent et l’image est plus épurée.

Le directeur de la photographie australien John Seale, qui a débuté sa carrière de chef opérateur avec Witness, signe ici une image somptueuse qui insuffle au film une identité visuelle à la fois classique, sensible et symbolique. Avant Le Cercle des poètes disparus, John Seale a également collaboré avec Peter Weir sur le tournage de Mosquito Coast. On lui doit entre autres les images de films comme Hitcher (1986) de Robert Harmon, Rain Man (1988) de Barry Levinson, Gorilles dans la brume (1988) de Michael Apted, La Firme (1993) de Sydney Pollack, Rangoon (1994) de John Boorman, Le Patient anglais (1996) d’Anthony Minghella pour lequel il obtiendra l’Oscar de la Meilleure photographie, Harry Potter à l’école des sorciers (2001) de Chris Columbus, ou encore Mad Max : Fury Road (2015) et Trois Mille ans à t’attendre (2022) réalisés par George Miller. Pour mieux nous rendre compte de la confiance et de la complicité évidentes à l’écran entre Peter Weir et John Seale, précisons que ce dernier était déjà cadreur sur Pique-nique à Hanging Rock, La Dernière Vague et Gallipoli, avant de passer directeur de la photographie de la seconde équipe sur L’Année de tous les dangers. Le Cercle des poètes disparus marque donc la septième collaboration entre les deux hommes.

Le film s’ouvre sur des plans aux tons froids, presque gris-bleus, illustrant la rigidité du cadre académique. La lumière est dure, filtrée par les fenêtres hautes de l’école, créant un effet de prison mentale. Les couloirs sombres, les salles d’étude rigides sont filmées avec un souci de géométrie verticale qui écrase les personnages et traduit l’autorité implacable des lieux. Mais très vite, dès les premières interventions de Keating, la lumière s’adoucit, la photographie se fait progressivement plus chaude, avec une prédominance de tons dorés et rouges dans les scènes de nature et d’extériorité, accompagnant l’éveil progressif des consciences. Lors des scènes dans la grotte ou au bord du lac, la nature prend une place prépondérante. Seale joue alors avec les nuances dorées de l’automne et offre de longs travellings latéraux et des plans larges qui donnent aux élèves un nouvel espace mental, une ouverture sur de nouveaux horizons intellectuels.

Chaque scène semble conçue comme une toile. Du rouge profond des rideaux du théâtre au vert sombre des bois en passant par les chandelles éclairant les visages lors des lectures secrètes de poésie, l’esthétique visuelle contrastée du film concourt à lui insuffler une atmosphère intime et lyrique, sans jamais pour autant tomber dans le maniérisme. Seale réussit à marier réalisme historique et poésie visuelle. Les jeux subtils de clairs-obscurs accompagnent l’évolution et la transformation intérieure des personnages, comme une allégorie visuelle de leur éveil intérieur traduisant l’opposition entre ombre et lumière, enfermement et liberté.

Entièrement tourné dans des lieux réels, notamment à St. Andrew’s School dans le Delaware, le travail de reconstitution remarquable effectué sur l’architecture et les décors confèrent au film une forte authenticité que le moindre des accessoires (uniformes, livres, stylos-plumes, cartes murales…) vient renforcer. Conçus par la cheffe décoratrice Wendy Stites, collaboratrice et épouse de Peter Weir, les décors du film sont comme des expressions symboliques qui incarnent non seulement l’époque mais aussi le poids des traditions ou encore la « psychologie » des lieux et des personnages. Austère et froide, l’école est un espace fermé. A l’image des attentes scolaires, les chambres des élèves sont sobres, fonctionnelles et dépersonnalisées. Décor épuré et éclairé à la bougie, la grotte du Cercle devient un sanctuaire de liberté, un refuge mystique.

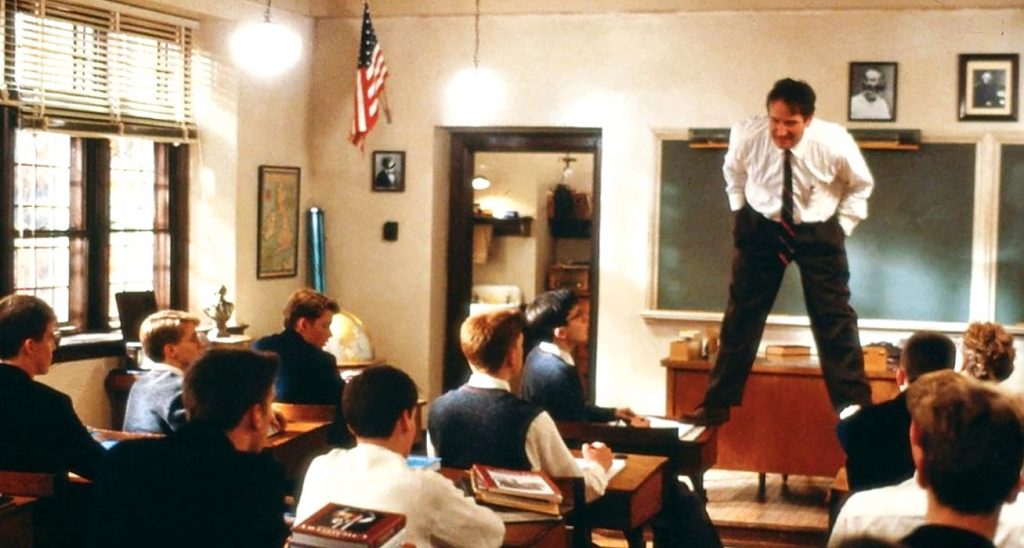

Le contraste entre l’espace de l’internat de l’institution et celui de la grotte est central. Celui-ci oppose le monde structuré, hiérarchique et froid au monde vivant, chaud et inspiré. Au fil de l’histoire, on observe également l’évolution subtile de la salle de cours de Keating. Si on y voit d’abord des pupitres alignés et des livres imposés, l’espace se transforme progressivement sous l’impulsion du professeur au travers des marches dans les couloirs, des regards à travers les fenêtres et des montées sur les bureaux. Le décor, au fil du film, devient acteur de l’émancipation.

De Georges Franju à Jerry Zucker, en passant par Jean-Pierre Mocky, Clint Eastwood, David Lean ou encore Alfred Hitchcock, au cours de sa carrière très éclectique, Maurice Jarre a collaboré avec de nombreux cinéastes (Richard Fleischer, Henri Verneuil, Frédéric Rossif, Marcel Camus, John Frankenheimer, Fred Zinnemann, William Wyler, Richard Brooks, René Clément, Anatole Litvak, Henry Hathaway, Luchino Visconti, Terence Young, John Huston, Robert Stevenson, Elia Kazan, Franco Zeffirelli, Volker Schlöndorff, Harold Becker, Wolfgang Petersen, George Miller, Adrian Lyne, Roger Donaldson, Michael Apted, Paul Mazursky, Mike Figgis, Michael Cimino…).

Déjà auteur de la musique de L’Année de tous les dangers, Witness et Mosquito Coast, composée par l’immense Maurice Jarre, quasi mystique, la musique du Cercle des poètes disparus est superbe. Maurice Jarre signe ici une partition d’une rare délicatesse en composant une musique discrète et élégiaque, qui soutient magnifiquement le film sans jamais s’imposer. Contrairement à ses œuvres plus orchestrales, Jarre opte ici pour une instrumentation minimale, privilégiant les nappes de synthétiseurs et quelques touches de bois ou de cordes, à peine présentes. Ce choix s’accorde au ton intérieur et pudique du film. La musique intervient rarement, mais toujours avec justesse comme lors des transitions contemplatives, lors des moments de crise silencieuse, ou encore dans la scène finale, sublime crescendo émotionnel. L’utilisation minimale des cordes et les synthétiseurs évoquant un souffle fragile et intime, accompagnent l’évolution intérieure des personnages sans le moindre pathos. Epuré, le thème principal du film évoque la fragilité de la jeunesse, l’envol d’une pensée, et pourrait être décrit comme une musique de l’éveil, comme un souffle ou un frémissement qui épouse parfaitement l’élégance et le raffinement de la mise en scène.Comme un murmure constant ou une présence discrète qui veillerait sur les personnages, la musique de Jarre accompagne l’éveil des consciences, la douleur du deuil, la force du souvenir. Majestueuses et lyriques, jouant sur les émotions comme sur les atmosphères, les mélodies du compositeur ne se contentent pas d’accompagner les images ou de souligner les intentions du cinéaste, elles les transcendent. La musique vient sublimer chaque plan, scène et séquence du film. Notons que Maurice Jarre collaborera à nouveau avec Peter Weir sur Etat second (1993).

De la photographie au montage en passant par les décors et bien évidemment la musique, dans une parfaite cohérence, un parfait équilibre, et au diapason avec l’univers et la mise en scène aussi discrète qu’élégante du cinéaste, chacun des éléments artistiques du film participe à sa singularité, à son ambiance et à sa réussite. Ce qui impressionne dans Le Cercle des poètes disparus, c’est l’harmonie totale qui existe entre le fond et la forme. Peter Weir s’entoure ici d’une équipe technique au sommet de son art. John Seale construit un espace visuel poétique et lisible, Wendy Stites donne aux lieux leur charge historique et symbolique, William M. Anderson découpe le récit avec rigueur et tendresse, et Maurice Jarre insuffle un souffle discret mais vital à chaque respiration du film. Loin d’être de simples accompagnateurs du récit, ces artistes « techniques » incarnent l’esprit du film, à savoir, la capacité à sublimer le réel par l’art, à exprimer l’invisible, à rendre tangible la beauté intérieure.

Des règles tacites au refus de la différence en passant par les peurs collectives, dans toute son œuvre, Peter Weir a toujours filmé les limites invisibles que les sociétés imposent à l’individu. A travers ce film qui montre que la parole peut libérer, mais aussi condamner, que l’art peut élever, mais aussi parfois blesser, et que l’acte d’enseigner n’est jamais neutre, en refusant le spectaculaire et privilégiant la fragilité humaine, le cinéaste nous offre un film en apparence « simple », mais qui atteint une forme d’universalité à la fois douce et tragique, un film d’une rare profondeur existentielle. Avec son approche sensible, Peter Weir a ouvert un regard critique sur la pratique pédagogique, soulignant l’importance de guider sans étouffer l’individualité. L’expression « Ô Capitaine ! Mon Capitaine !» est devenue un cri symbolique pour évoquer la reconnaissance d’un mentor. La force du film réside dans sa dimension universelle et sa manière de parler au jeune, à celui qui se forme, qui se construit, et qui, en plein apprentissage de la vie, hésite entre suivre un chemin tout tracé et inventer, vivre le sien.

Devenu un classique incontournable pour la justesse de sa représentation du conflit entre liberté individuelle et pression sociale conformiste, mais aussi pour son hommage à la poésie, à sa sortie, soutenu par une presse presque unanime, Le Cercle des poètes disparus fut salué pour son humanisme et sa sensibilité. Le Cercle des poètes disparus est un film qui, par sa mise en scène délicate, ses choix esthétiques et sa thématique universelle, continue d’émouvoir et d’inspirer. Peter Weir signe un hymne à la jeunesse et à la liberté, un hymne à l’éducation libératrice, à la poésie, un hymne à la vie elle-même, cri contre le conformisme, mais aussi un constat de ses limites. A la fois tendre et puissant, parfois même virulent, le film résonne en ce que chaque individu porte de plus fort en lui, à savoir le désir d’être soi, d’exprimer sa voix et de ne pas céder à la facilité de la pensée uniformisée. Invitation à vivre, à risquer, à aimer, à dire, à voir au-delà des normes et à écouter sa voix intérieure, malgré son fort ancrage dans les années 50, Le Cercle des poètes disparus a su traverser les décennies et toujours rester actuel.

Célébration de la poésie, de l’amitié, de la liberté, de l’amour et de la vie, Le Cercle des poètes disparus est une chronique à la fois forte et délicate qui a su résonner au cœur de toute une génération d’adolescents. Un film au sommet des films les plus vibrants et inoubliables sur la jeunesse, la liberté, et le pouvoir de la poésie. Le Cercle des poètes disparus a connu un succès mondial. Sorti sur les écrans en France le 17 janvier 1990, totalisant près de 6,6 millions d’entrées, le film est devenu le plus gros succès de l’année devant des films comme Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau, Pretty Woman de Garry Marshall ou La Petite Sirène (The Little Mermaid), production des studios Disney, réalisé par John Musker et Ron Clements. Récompensé à travers le monde entier, le film a notamment obtenu l’Oscar du Meilleur scénario original, le BAFTA du Meilleur film et celui de la Meilleure musique, le César du Meilleur film étranger et le Donatello du Meilleur film étranger.

Steve Le Nedelec

Le Cercle des poètes disparus (Dead Poets Society) un film de Peter Weir avec Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard, Josh Charles, Gale Hansen, Dylan Kussman, Allelon Ruggiero, James Waterston, Lara Flynn Boyle… Scénario : Tom Schulman. Directeur de la photographie : John Seale. Décors : Wendy Stites. Costumes : Nancy Konrardy. Montage William M. Anderson. Musique : Maurice Jarre. Producteurs : Steven Haft, Paul Junger Witt et Tony Thomas. Production : Touchstone Pictures – Silver Screen Partners IV – Steven Haft Production – Witt/Thomas Productions. Etats-Unis. 1989. 2h08. Eastmancolor. Panavision. Format image : 1,85:1. Dolby. Oscar du meilleur scénario, 1990. Tous Publics.