Personnages, interprétations et mise en scène

Avant l’arrivée de Peter Weir sur le projet du film, Liam Neeson, Dustin Hoffman ou encore Bill Murray ont été pressentis pour jouer le rôle de John Keating. Mais c’est le cinéaste qui fera le choix de Robin Williams pour interpréter le personnage. Célèbre pour son humour et son jeu expressif aussi bien vocal que corporel, Robin Williams est irréprochable de sobriété et livre une performance habitée. Professeur pour le moins iconoclaste, charismatique en empathique, le personnage de John Keating incarne la figure de l’initiateur et du mentor. Sa liberté de pensée et sa méthode pédagogique participative bouleversent le cadre rigide de Welton. Comme son personnage dans le film n’est pas un professeur conventionnel, le réalisateur a laissé de l’espace d’improvisation à l’acteur durant le tournage. Robin Williams compense son habituel naturel comique par une douceur et une gravité nouvelle. Sa gestuelle, sa voix, son regard sensible se marient parfaitement à la liberté pédagogique radicale du personnage. Keating n’est ni un guide omnipotent ni un héros mythique. Keating est sensible, faillible et affecté par ce qui se passe. L’isolation graduelle du personnage montre qu’il fait partie du monde qu’il bouscule.

« Deux routes s’offraient à moi, et là j’ai suivi celle où on n’allait pas, et j’ai compris toute la différence. » Robert Frost.

Issu du poème The Road Not Taken (1915) de Robert Frost, ce vers que lit Keating à ses élèves illustre parfaitement le message du film qui alerte des dangers du conformisme et de la difficulté de s’émanciper. Pour donner la réplique à Robin Williams, c’est toute une nouvelle génération de comédiens que le cinéaste convoque dans un casting irréprochable.

Dans le rôle de Todd Anderson, on découvre le jeune Ethan Hawke que l’on retrouvera entre autres à l’affiche de Bienvenue à Gattaca (Gattaca, 1997), Lord of War (2005) et Good Kill (2014) réalisés par Andrew Niccol, 7h58 ce samedi-là (Before the Devil Knows You Are Dead, 2007) de Sidney Lumet, American Nightmare (The Purge, 2013) de James DeMonaco, Boyhood (2014) de Richard Linklater ou encore Sur le chemin de la rédemption (First Reformed, 2017) de Paul Schrader. Initialement timide à l’excès et anxieux, Todd incarne l’expression et l’évolution de la peur mais également la transformation possible par la confiance et l’amitié. Vivant dans l’ombre de son frère, Todd n’ose ni parler ni penser par lui-même. La rencontre avec son professeur Mr Keating sera une révélation pour le jeune Todd. Keating va provoquer un choc culturel chez lui. Inattendu, ce choc va bouleverser sa vie en lui révélant sa propre identité. Anderson découvre un monde nouveau, un Nouveau Monde. Grace à Keating, Anderson va dépasser son blocage et s’affranchir des carcans sociaux et familiaux. Libéré, il va se découvrir et se révéler à lui-même. La scène où il improvise un poème collectif après la disparition de Neil, toutes émotions à vif, est une des scènes les plus émouvantes du film. Son « cri » final, « Ô Capitaine ! Mon Capitaine ! », vaut toutes proclamations réunies.

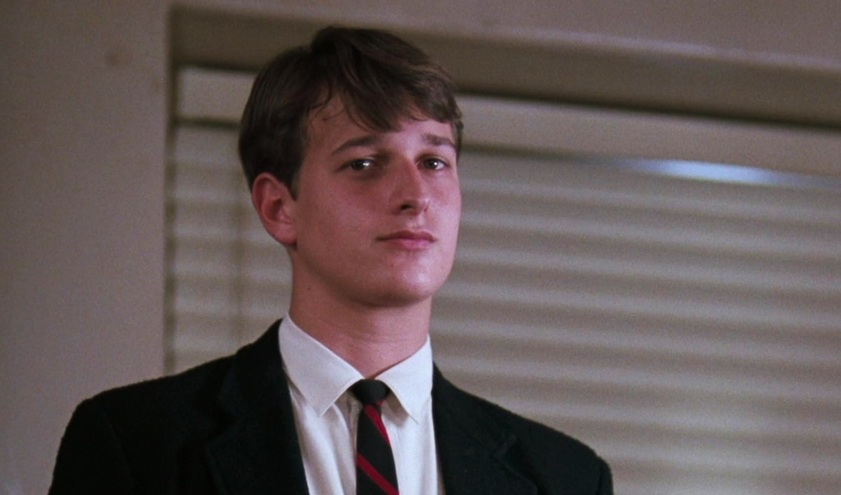

Les personnages de Neil Perry, Knox Overstreet et Charlie Dalton sont respectivement interprétés par Robert Sean Leonard, Josh Charles et Gale Hansen. Interprété par Robert Sean Leonard que l’on verra également dans Beaucoup de bruit pour rien (Much Ado about Nothing, 1993) de Kenneth Branagh ou encore Le Temps de l’innocence (The Age of Innocence, 1993) de Martin Scorsese, le personnage de Neil Perry, figure du jeune homme passionné et cœur du film, est le symbole du conflit intérieur entre désir personnel et autorité paternelle. Intelligent, volontaire et passionné de théâtre, il incarne la quintessence du jeune homme en quête d’identité. Lorsque tout échoue, ses rêves meurent. En écho sombre au thème du silence imposé, courte, brutale et silencieuse, l’impact de sa dernière scène, celle où il quitte la scène de la vie sans le moindre mot, est terrible. Le destin tragique de Neil est le point culminant du drame.

Josh Charles, qui sera à l’affiche de 2 garçons, 1 fille, 3 possibilités (Threesome, 1993) d’Andrew Fleming, Quatre frères (Four Brothers, 2005) de John Singleton ou encore Bird People (2014) de Pascal Ferran, incarne à la perfection le personnage de Knox Overstreet. Jeune romantique, plein d’élans amoureux pour Chris, Knox se transforme peu à peu, passant de l’adolescent à l’amoureux fou assumé, allant jusqu’à affronter la famille de son aimée pour la séduire. Son personnage représente un aspect de la rébellion juvénile et son parcours illustre le passage de l’individu absorbé par lui-même à celui qui ose affirmer ses désirs.

Représentant un autre aspect de la rébellion juvénile, la provocation, le personnage de Charlie Dalton est incarné par le comédien Gale Hansen. Personnage le plus provocateur du groupe, Charlie Dalton recherche l’audace sans aucune mesure. Ce dernier, qui ira jusqu’à la publication d’un article satirique et dont le geste montre jusqu’où on peut aller quand on est habité par l’esprit de résistance, incarne la liberté sans compromis.

Figures d’autorité rigides et impitoyables, les personnages de Monsieur Nolan, le directeur de l’école, et de Monsieur Perry, le père de Neil, incarnent l’ordre établi mais aussi ses limites. Interprété par l’acteur Norman Lloyd qui a commencé sa carrière cinématographique sous la direction d’Alfred Hitchcock à l’affiche de La Cinquième colonne (Saboteur, 1942) puis de La Maison du Docteur Edwardes (Spellbound, 1945) et que l’on a pu voir entre autres dans L’Homme du Sud (The Southerner, 1945) de Jean Renoir, Le Livre noir (Reign of Terror, 1949) d’Anthony Mann, La Flèche et le flambeau (The Flame and the Arrow, 1950) de Jacques Tourneur, Miracle à Tunis (The Light Touch, 1952) de Richard Brooks, Les Feux de la rampe (Limelight, 1952) de Charlie Chaplin, Audrey Rose (1977) de Robert Wise, Le Temps de l’innocence (The Age of Innocence, 1993) de Martin Scorsese ou encore In Her Shoes (2005) de Curtis Hanson, le personnage de Monsieur Nolan, le directeur, est l’incarnation austère du système. Par ses objections méthodiques et son obéissance à un ordre social, il oppose un mur à Keating.

A l’affiche entre autres de Staying Alive (1983) de Sylvester Stallone, Robocop (1987) de Paul Verhoeven, Ombres et brouillard (Shadows and Fog, 1991) de Woody Allen, Boxing Helena (1993) de Jennifer Lynch, Prête à tout (To Die For, 1995) de Gus Van Sant, ou encore d’Une vie volée (Girl, Interrupted, 1999) de James Mangold, c’est l’acteur Kurtwood Smith qui incarne le personnage de Monsieur Perry, le père complexe de Neil, marqué par l’échec imposé. Celui-ci ne pense qu’à la réussite normative, sans percevoir les aspirations ni qui est réellement son fils.

Fidèle à son approche et à son style singulier, la mise en scène de Peter Weir met aussi bien en tension le visible que l’invisible. Il filme les liens entre les êtres, la douleur contenue ou encore la quête de sens. Metteur en scène de l’indicible, des silences ou des ellipses signifiantes, le style de Peter Weir repose moins sur la démonstration que sur la suggestion. Le Cercle des poètes disparus n’est pas un film qui « affirme », mais un film qui évoque et invoque. C’est pourquoi il laisse souvent le hors-champ parler : la pièce de théâtre est filmée à distance ; la tragédie de Neil n’est pas montrée frontalement ; le renvoi de Keating est vécu du point de vue des élèves… Dans Le Cercle des poètes disparus, le réalisateur ne cherche pas à imposer une vérité ou un jugement moral mais il orchestre des situations de tension intérieure, où le poids de la tradition vient se heurter aux élans de liberté.

Le cinéaste structure le film autour de contrastes visuels. Avec les uniformes sombres, les feux bleutés des lampes et les vastes corridors, la gloire du matin vient faire face à la clandestinité nocturne de la grotte avec les couleurs chaudes des lumières de bougies. Si elles sont toujours très structurées, les scènes de cours sont souvent filmées de manière statique et traditionnelle afin de mieux faire ressentir le choc que va provoquer l’arrivée de Keating qui va changer la donne. La caméra de Weir devient alors plus mobile, les plans plus rapprochés et des travellings subtils sont insérés.

Les éléments fondamentaux de la mise en scène de Weir se caractérisent par une spatialisation des idées, l’éveil qui passe par l’action, ou encore, par une discrétion poétique. Là où le classicisme pourrait enfermer, Weir l’utilise pour créer une tension narrative. Lorsqu’il filme les élèves en rangs serrés, puis soudain les montre se dispersant en forêt, en cercle autour du feu ou en ascension sur les bureaux, l’espace devient alors une métaphore de l’esprit. Lors de la scène où Keating fait monter ses élèves sur les bureaux, le cadre s’élargit et la caméra s’élève progressivement, traduisant visuellement l’élargissement mental et intellectuel. Ce geste de rupture avec la norme devient un rite d’initiation.

Les couloirs étroits, le cadre rigide des portes et des escaliers, les plans verticaux, les espaces fermés, Weir renforce la sensation d’enfermement en filmant Welton comme une forteresse symbolique. Weir joue avec l’architecture comme métaphore du contrôle social. L’architecture écrase, isole et compartimente. Chaque lieu reflète l’état psychologique de ceux qui l’habitent. Par exemple, la chambre de Neil, austère et silencieuse, devient le théâtre muet de son enfermement, ou encore, la salle de cours se transforme en un laboratoire de vie sous l’effet de Keating. En opposition, les espaces extérieurs, boisés et ouverts, symbolisent la liberté.

Comme en témoignent ses plans montrant la lumière du matin sur une fenêtre, le mouvement des feuilles dans la cour ou encore une brise soulevant une page de carnet, Peter Weir évite tout effet spectaculaire pour privilégier la poésie du réel. Le regard sensible du cinéaste n’est jamais esthétisant mais donne de la profondeur aux moments « anodins », comme si chaque « détail » contenait un frémissement d’âme, comme pour nous inviter à profiter de chaque « détail » que nous offre la nature, à profiter de chaque instant que nous offre la vie.

Weir ne nous montre pas de personnages qui parlent pour ne rien dire, mais des personnages qui se définissent et se construisent dans l’action : écrire un poème, réciter à voix haute, lire en cercle, oser déclarer son amour, monter sur un bureau. Ces gestes, simples en apparence, sont mis en scène comme des rites de passage. Chaque geste et action des personnages est filmé comme un acte de rébellion et d’affirmation de soi. A l’instar de tout effet spectaculaire, Weir évite les grandes phrases inutiles et pompeuses pour laisser parler les non-dits, les regards, les silences, les gestes… Lors de la scène où Todd est contraint d’improviser un poème en classe, le metteur en scène suit son visage en gros plan puis utilise un lent panoramique circulaire qui mime l’envol de sa voix. Le cadrage se desserre ensuite et le mouvement s’élargit au fur et à mesure que Todd sort de son mutisme. Les gestes simples des personnages sont porteurs de sens et sont eux aussi, riches en symbolisme. Le montage, la lumière, les décors, la musique et la caméra se mettent alors au service de cette symbolique.

Steve Le Nedelec

Le Cercle des poètes disparus (Dead Poets Society) un film de Peter Weir avec Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard, Josh Charles, Gale Hansen, Dylan Kussman, Allelon Ruggiero, James Waterston, Lara Flynn Boyle… Scénario : Tom Schulman. Directeur de la photographie : John Seale. Décors : Wendy Stites. Costumes : Nancy Konrardy. Montage William M. Anderson. Musique : Maurice Jarre. Producteurs : Steven Haft, Paul Junger Witt et Tony Thomas. Production : Touchstone Pictures – Silver Screen Partners IV – Steven Haft Production – Witt/Thomas Productions. Etats-Unis. 1989. 2h08. Eastmancolor. Panavision. Format image : 1,85:1. Dolby. Oscar du meilleur scénario, 1990. Tous Publics.