Ryôsuke Yoshii plaque tout pour vivre de la revente en ligne. Mais bientôt, certains clients menaçants resserrent l’étau autour de lui sans qu’il en comprenne les raisons. Son rêve d’indépendance vole en éclats. Dans un Japon hyperconnecté, fuir est impossible. Surtout quand on ignore les règles du jeu.

Figure incontestable et incontournable de la post-nouvelle vague nippone qui a renouvelé le cinéma de genre, maître de l’angoisse et du « fantastique réaliste » ou de l’« ordinaire surnaturel », réalisateur des impressionnants et excellents Cure (Kyua, 1997), Charisma (Karisuma, 1999), Séance (Korei, 2000), Kaïro (Kairo, 2001), Jellyfish (Akarui mirai, 2002), Loft (2006), Rétribution (Sakebi, 2007), Tokyo Sonata (2008), Shokuzai (2012), Real (Riaru: Kanzen naru kubinagaryû no hi, 2012), Vers l’autre rive (Kishibe no tabi, 2015), Le Secret de la chambre noire (2016), Creepy (2017), Invasion (Yochô: Sanpo Suru Shinryakusha, 2018), Avant que nous disparaissions (Sanpo suru shin’ryakusha, 2018), Au bout du monde (Tabi no Owari, Sekai no Hajimari, 2019), ou encore, plus récemment, du drame historique Les Amants sacrifiés (Supai no tsuma, 2021), avec Cloud, le réalisateur japonais Kiyoshi Kurosawa revient au genre qu’il affectionne et qu’il maîtrise le mieux. Son art de la mise en scène contribuant à classer ses films parmi les plus effrayants de l’histoire du cinéma, Cloud marque immanquablement le retour du cinéaste, maître de la peur et de l’angoisse, à ses fondamentaux.

« En tant que cinéaste, je pensais que le simple fait de travailler dans le domaine de la fiction me donnait suffisamment de liberté pour faire ce que je voulais. Tout était permis – c’était de la fiction, après tout ! Nous n’avions aucun devoir envers la société. Je pouvais imaginer tel ou tel malaise et en faire un film, cela n’avait pas d’importance. Aujourd’hui, je n’en suis plus si sûr. Le monde a tellement changé, et peut-être que notre avenir n’est plus aussi radieux qu’il ne l’était à l’époque. Peut-être que le grand ennemi, le vrai malaise, ce ne sont pas les nouvelles technologies ou une entité occulte, mais nous-mêmes. » Kiyoshi Kurosawa.

Né en 1955 à Kobe, Kiyoshi Kurosawa débute la mise en scène avec des films indépendants en 8 mm alors qu’il étudie la sociologie à la Rikkyô University. Sa cinéphilie s’étend du cinéma moderne européen au cinéma américain des années soixante-dix, à la série B d’horreur, au cinéma de genre nippon. C’est en 1997 qu’il accède à la reconnaissance internationale avec Cure et qu’il devient un habitué des festivals internationaux avec des œuvres, personnelles et remarquables, qui ont redéfini le genre de l’horreur psychologique. Des œuvres dont les règles cinématographiques et les codes du genre sont souvent pour l’auteur un prisme philosophique à travers lequel il explore les angoisses et les névroses contemporaines pour témoigner aussi bien de l’histoire culturelle que de la réalité sociale du Japon.

Après quatre ans d’absence, Kiyoshi Kurosawa est de retour au cinéma avec une actualité riche de trois nouveaux films qui sortent dans les salles en France sur une période de moins de trois mois. Après Chime, sorti le 28 mai dernier et avant La Voie du serpent qui sortira le 13 août prochain, c’est au tour de Cloud de continuer les hostilités.

« L’inspiration pour ce projet n’est pas venue d’un angle thématique, mais de mon désir de longue date de faire un film d’action violent. C’est un genre profondément ancré dans l’histoire du cinéma et j’ai toujours aimé les films d’action américains, j’en ai vu beaucoup depuis que je suis jeune. Mais en réaliser un dans le Japon d’aujourd’hui présente des défis, tant sur le plan logistique que financier. » Kiyoshi Kurosawa.

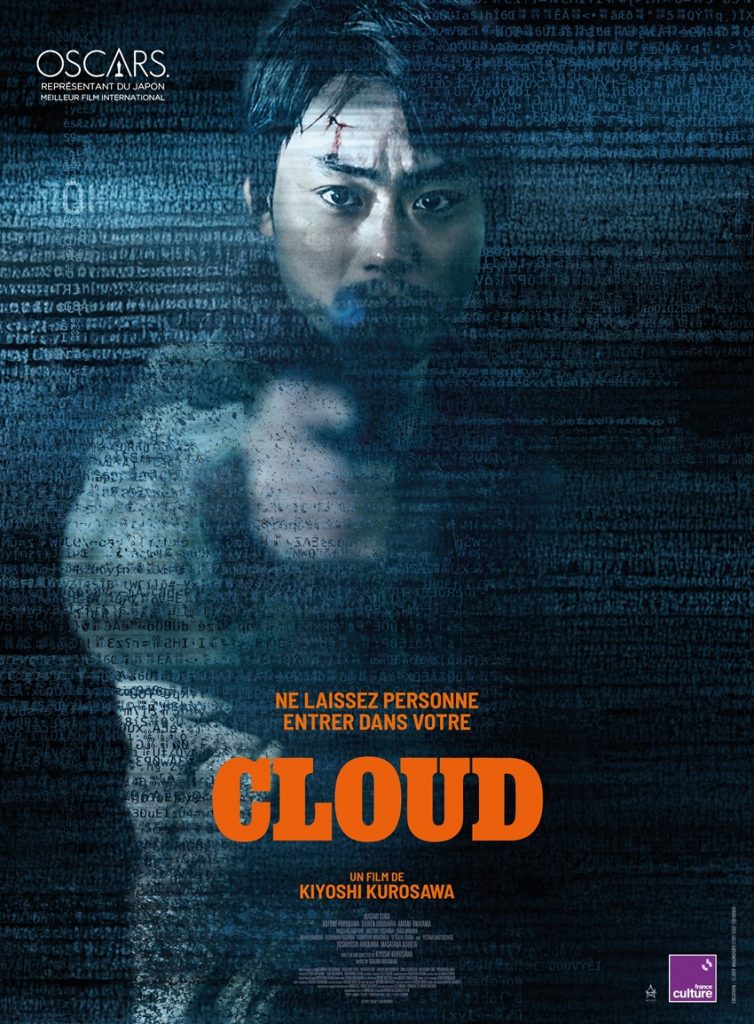

Présenté hors compétition à la Mostra de Venise 2024, Cloud suit le parcours de Ryôsuke Yoshii, modeste employé dans une blanchisserie industrielle de Tokyo, qui découvre les possibilités lucratives du commerce en ligne de produits bon marché, parfois contrefaits, parfois douteux. Sous le pseudonyme de « Ratel », Ryôsuke devient peu à peu une figure énigmatique et marginale de la vente sur internet. Encouragé par ses succès, il quitte son emploi et s’installe avec sa compagne Akiko dans une maison reculée où il développe un petit empire parallèle. C’est le début d’une ascension vers la chute pour Ryôsuke. Les choses vont se compliquer. Ses clients floués, ses anciens collègues jaloux, ou encore ses concurrents véreux vont décider de s’unir contre lui. Cloud glisse alors du drame social feutré au thriller tendu, flirtant avec la fable violente, où la tension va monter jusqu’à un final saisissant.

Fidèle à l’esthétique singulière du cinéaste, à son style visuel comme à son approche atmosphérique où le malaise infuse chaque image, Cloud est baigné d’une lumière froide et souvent diffuse, une lumière presque spectrale. Brumeux et figé, Kurosawa filme le Japon rural comme un décor à la manière de Tarkovski. Isolée au bord d’un lac, la maison de Yoshii est au cœur de la mise en scène du vide comme de la menace invisible. Principalement tournées en plans fixes ou en longs travellings, Kurosawa reste un maître dans la construction de scènes lentes et peu découpées créant ainsi une temporalité particulière et une tension feutrée qui vont venir contraster avec l’emballement visuel et narratif du dernier tiers du film.

Le cœur de Cloud bat au rythme de sa critique sociale. Kiyoshi Kurosawa ne nous propose pas un « simple » récit d’arnaque ni juste une étude de caractère. Derrière la descente aux enfers de son anti-héros, le cinéaste scrute la manière dont la technologie permet une déshumanisation des échanges et des responsabilités, la manière dont la société virtuelle se révèle être cauchemardesque, autodestructrice.

« Ce n’était pas sur les criminels que je voulais me concentrer, mais sur les gens ordinaires qui deviennent très violents. […] Il a donc fallu concevoir une histoire qui place de manière crédible des gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires – tuer ou être tué. Les y amener a été le plus grand défi de la narration. Le projet est donc né avec l’idée de créer de l’action qui ne soit pas savante ou cool, mais plutôt confuse, brute et réaliste. […] Dans le cas de Cloud, il s’agit non seulement d’un ensemble de sentiments négatifs, mais aussi d’un ensemble de personnes malveillantes. C’est une série de très petites frustrations ressenties par les personnages qui les conduit à la haine et à l’éruption de violence, aux coups de feu et même au meurtre. » Kiyoshi Kurosawa.

Individu anonyme, fondu dans les interfaces, « invisible », Yoshii se pense intouchable. Son succès repose sur une illusion de maîtrise technologique, sur le mythe d’un commerce sans éthique. Yoshii incarne la figure du revendeur d’aujourd’hui. Mais le film nous montre que derrière les avatars et les pseudos, les relations humaines, violentes et conflictuelles, persistent. À cela viennent s’ajouter une méditation sur la solitude contemporaine, une réflexion sur la vacuité des aspirations capitalistes et sur la forme de guerre civile larvée qui existe entre consommateurs crédules et vendeurs cyniques. Traités avec un réalisme troublant, l’une des grandes forces du film se révèle être la richesse psychologique de ses personnages et la qualité exceptionnelle de l’interprétation, des performances des comédiens.

Dans le rôle de Ryôsuke Yoshii, l’acteur Masaki Suda porte le film de bout en bout. Vu à l’affiche entre autres de Destruction Babies (Disutorakushon beibîzu, 2016) de Tetsuya Mariko ou encore La Famille Asada (Asada-ke ! 2020) de Ryôta Nakano, Masaki Suda incarne avec une précision remarquable un jeune homme en apparence quelconque, presque effacé, qui va peu à peu révéler une ambition sourde, une capacité glaçante à franchir les lignes morales. Pour incarner le personnage de Yoshii, sur les conseils du réalisateur, l’acteur s’est inspiré de la performance d’Alain Delon dans Plein Soleil (1960) de René Clément. A travers son jeu tout en retenu, souvent muet, mais où chaque regard, chaque micro-expression vient traduire les évolutions psychologiques du personnage, l’acteur parvient à créer une tension continue. Ce dernier ne cherche jamais à rendre son personnage sympathique mais lui donne au contraire une opacité dérangeante, qui rend ses décisions imprévisibles, ses failles tangibles, et ses silences inquiétants. Le personnage évolue d’une posture presque subalterne à une forme de puissance froide. Dans la seconde moitié du film, il devient un antihéros tragique et ambigu, dont on ne sait jamais s’il agit par conviction ou par désespoir. Cette complexité est servie par une performance sans manière et toujours habitée du comédien.

Akiko, la compagne de Yoshii, est incarnée avec subtilité par la comédienne Kotone Furukawa dont on a déjà pu voir l’étendu du talent dans Contes du hasard et autres fantaisies (Guzen to sozo, 2022) de Ryusuke Hamaguchi. Unique personnage féminin du film, Akiko aurait pu n’être qu’un faire-valoir sentimental, mais Kurosawa et Furukawa en font une figure centrale, ambiguë et parfois même effrayante.

Akiko est une ancienne influenceuse, reconvertie par nécessité dans la logistique de l’entreprise clandestine de Yoshii. Ce basculement entre la lumière virtuelle et l’ombre matérielle est l’une des clés du film. Kotone Furukawa donne à son personnage un mélange d’ironie glaciale et de tendresse refoulée. Akiko est à la fois complice, victime, et parfois même, stratège invisible. Entre ambiguïté amoureuse et violence sourde, l’interprétation parfaite de l’actrice donne au personnage d’Akiko une densité qui dépasse le cliché du personnage féminin passif. Les scènes partagées entre Masaki Suda et Kotone Furukawa qui oscillent entre quotidien banal et menace latente, témoignent de l’alchimie parfaite entre les comédiens. L’amour qu’ils partagent semble constamment conditionné par la peur, l’intérêt, ou le mensonge. Si leur duo constitue le cœur émotionnel du film, c’est celui d’un cœur défaillant.

Recruté pour emballer et expédier les colis, dans le rôle de Sano, le jeune assistant naïf de Yoshii qui croit à la méritocratie, à l’honnêteté, et à la parole donnée, Daiken Okudaira joue en quelque sorte le rôle de la conscience en sommeil du film. Sano incarne la jeunesse perdue et déçue. A la fois touchant et lucide, le jeu délicat de Daiken Okudaira donne au film un contrepoint moral. Le personnage de Sano est le miroir moral du film. Son parcours sera aussi celui d’un éveil tragique. Peu à peu Sano découvre la nature réelle du commerce de Yoshii, et assiste, impuissant, à l’implosion morale de son mentor. Sans tomber dans le cliché de l’innocence, Okudaira donne à Sano une épaisseur psychologique réelle et une sensibilité contenue. Mais, doté d’une douleur sourde et d’une capacité de violence troublante qui éclateront dans une scène clé où il se confrontera à Yoshii, Sano se révèlera peut-être être le diable…

Figures de la rétribution, de la colère à la trahison en passant par le désir de vengeance, l’appât du gain, la frustration ou encore le sentiment d’injustice, les seconds rôles incarnent chacun une répercussion du système que Yoshii a contribué à créer, une facette de la société blessée par le commerce en ligne. Même dans un espace d’exposition restreint, Kurosawa donne un vrai relief dramatique aux seconds rôles. Anciens collègues, clients floués ou concurrents cyniques, les seconds rôles ne sont jamais des caricatures. Chacun a ses raisons pour s’en prendre à Yoshii. Excellent directeur d’acteurs, Kurosawa a doté tous ses personnages d’une véritable humanité et a choisi de talentueux comédiens pour les incarner et leur donner vie.

« Les gens se sentent coincés, comme si la stabilité qu’ils considéraient autrefois acquise était en train de leur échapper. Ce sentiment de désespoir individuel, cette peur de « devoir faire quelque chose sinon tout sera perdu » est de plus en plus palpable. C’est ce malaise, qui s’infiltre lentement dans la société, que j’ai voulu capturer. » Kiyoshi Kurosawa.

Patiemment construite, dans un premier temps, la structure narrative du film nous expose presque un documentaire fictionnalisé sur les petites combines numériques. Mais, de manière presque imperceptible, la tension insidieuse va grandir jusqu’à une série de ruptures qui vont modifier la dynamique du récit. Jouant avec nos attentes, Cloud bascule soudain dans une violence plus explicite, plus chorégraphiée, mais toujours enracinée dans le réel. Ce changement de ton participe pleinement au propos du film qui montre que l’économie dématérialisée est l’exacerbation du malaise de l’économie libérale et qu’elle produit une réelle violence bien concrète.

L’unité stylistique et esthétique, comme l’unité émotionnelle, dramatique et thématique de Cloud reposent aussi sur l’exceptionnelle cohérence de chacun de ses postes techniques. Fidèle à ses collaborateurs réguliers, Kurosawa s’entoure ici d’artisans chevronnés qui transforment chaque plan, chaque silence, chaque espace en outil de récit. Le cinéaste va ainsi faire de Cloud, un véritable film d’orfèvres.

Créé par l’ingénieur du son Kenji Shibasaki, qui a travaillé entre autres sur des films comme Outrage (Autoreiji, 2010) de Takeshi Kitano ou encore Au bout du monde (Tabi no Owari, Sekai no Hajimari, 2019) déjà de Kiyoshi Kurosawa, le design sonore de Cloud est l’un des éléments les plus frappants du film. Le spectre sonore du film est extrêmement dense. Le résultat de son travail sur le son est une véritable création organique qui donne l’impression que le mal est une force invisible omniprésente. Composée de bruits concrets, de sons de tous les jours, comme ceux des ventilateurs, des embouteillages, des réfrigérateurs, des crépitements des néons, des claviers d’ordinateurs ou autres grincements de planchers, qui sont isolés, amplifiés et déformés pour finalement ne jamais être réalistes mais toujours comme sortis d’un rêve éveillé, la bande sonore privilégiée par le cinéaste renforce l’atmosphère paranoïaque du récit et ancre le film dans une forme d’hyper-réalisme dérangeant. Une bande sonore où même les silences y sont des outils de narration. Tout en accentuant un basculement progressif vers l’étrangeté et la menace, l’irruption des sons violents sera d’autant plus choquante qu’elle rompra avec cette ambiance sonore « aseptisée ».

Composée par Takuma Watanabe, qui est déjà également, entre autres, l’auteur de la bande originale de Chime, si la musique du film est minimaliste et parcimonieuse, presque absente, celle-ci est redoutablement efficace. La musique vient faire voler en éclats la fausse monotonie du quotidien. Presque sans thème mélodique, cette dernière est composée de nappes électroniques atonales et de modulations dissonantes qui accompagnent magnifiquement les scènes du film. Dissonante, presque expérimentale, la musique n’est pas là pour souligner l’action mais pour déranger et accentuer l’inquiétude du spectateur. Comme un bruit de fond « mental », la musique vient traduire la psychologie des protagonistes.

Signée Yasuyuki Sasaki, à l’instar de celle créée par Kôichi Furuya pour Chime, jouant sur des nuances de gris, de verts et de bleus pour traduire la perte de chaleur humaine, la photographie de Cloud est glaciale, presque clinique. La lumière naturelle est dominante et les rares contrastes lumineux des scènes nocturnes servent à souligner les moments de rupture ou d’irruption de violence. Souvent cadrés seuls dans le champ, les personnages sont écrasés par des murs, des écrans ou des fenêtres, accentuant ainsi leur isolement existentiel. Aidé par le travail du chef opérateur, à l’instar de l’immense John Carpenter, c’est de manière remarquable que Kurosawa parvient à faire naitre la terreur jusque dans ses cadres des espaces « vides ».

Après avoir déjà collaboré avec le cinéaste, notamment sur Tokyo Sonata (2008), Shokuzai (2012), Seventh code (Sebunsu kôdo, 2013), thriller resté inédit en France, Invasion (2018), Avant que nous disparaissions (2018) et Au bout du monde (2019), d’une précision chirurgicale, le montage de Koichi Takahashi épouse la lente montée de tension du film sans jamais la bousculer. Le rythme est lent mais il est implacable. Afin de traduire au mieux l’angoisse sous-jacente, Takahashi joue sur la durée des silences, les ellipses discrètes ou encore les coupures abruptes dans les conversations. Plus tard dans le film il n’hésitera pas à effectuer des coupes nettes et violentes, qui marqueront un changement brutal de registre. Le travail de Koichi Takahashi participe immanquablement à la bascule du film vers le thriller nerveux, presque hallucinatoire.

Conçus par Norifumi Ataka, les décors du film sont également des plus subtils. Après avoir, lui aussi, déjà collaboré avec Kiyoshi Kurosawa sur Vers l’autre rive, Au bout du monde et Les Amants sacrifiés, Norifumi Ataka est également responsable entre autres des décors de Oh Lucy ! (2017) de Atsuko Hirayanagi ou My Sunshine (Boku No Ohisama, 2024) de Hiroshi Okuyama. De la blanchisserie impersonnelle aux bureaux provisoires de la start-up illégale, jusqu’à la maison-laboratoire au bord du lac, qui semble toute entière conçue pour faire écho à la solitude et à la folie rampante de Yoshii, chaque lieu est pensé pour refléter l’évolution morale du personnage principal. Sans jamais sursignifier, chaque espace, chaque mobilier, chaque écran posé sur une table participe pleinement à la construction dramatique du film.

« Pour moi, le cinéma de genre, c’est le cinéma. […] Ce dont je suis toujours très conscient, et ce, qu’importe le film que je fais, c’est la manière dont il s’inscrit dans l’histoire du cinéma. Je peux faire quelque chose à partir de rien, mais il y a généralement un désir. Pour moi, le processus de création d’un film est la poursuite de découvertes. » Kiyoshi Kurosawa.

Épuré de toute dimension fantastique, avec Cloud, Kiyoshi Kurosawa signe un film dense et sombre. Profondément ancré dans les réalités économiques et sociales du Japon contemporain, Cloud est un film qui interroge le pouvoir pernicieux d’Internet. Plus qu’un simple thriller, d’une lucidité implacable, Cloud est un regard inquiet sur la dissolution des rapports humains et la déliquescence morale de l’humanité à l’ère numérique. Avec Cloud, Kurosawa actualise admirablement les thématiques qui lui sont chères pour mettre en lumière la manière dont la violence surgit là où l’on croyait avoir construit un monde désincarné.

Grâce à une mise en scène singulière et maîtrisée, une direction d’acteurs d’une rare finesse, une partition technique d’une grande cohérence et une brillante écriture scénaristique, Cloud s’impose comme l’un des films les plus importants et les plus engagés de la filmographie récente de Kiyoshi Kurosawa. Du grand cinéma.

Steve Le Nedelec

Cloud un film de Kiyoshi Kurosawa avec Masaki Suda, Kotone Furukawa, Daiken Okudaira, Amane Okayama, Yoshiyoshi Arakawa, Masataka Kubota, Mutsuo Yoshioka, Yûgo Mikawa… Scénario : Kiyoshi Kurosawa. Photo : Yasuyuki Sasaki. Lumière : Nagateman. Décors : Norifumi Ataka. Costumes : Haruki Koketsu. Montage : Koichi Takahashi. Musique : Takuma Watanabe. Producteurs : Yumi Arakawa, Yukin Nishimiya, Nobuhiro Iizuka. Production : Nikkatsu – Django Film – US Cinema, Yomiuri TV, Movie Walker – Cloud Film Partners. Distribution (France) : Art House (Sortie le 4 juin 2025). Japon. 2024. 2h04. Couleur. Format image : 1.66:1. Son : 5,1. Reims Polar, 2025. Interdit aux moins de 12 ans.