Lea (Shelley Winters) rejoint son mari, Rosario (Mario Scaccia), un fonctionnaire qui a obtenu sa mutation avec promotion dans le nord de l’Italie. Lea emménage dans un immeuble cossu. L’appartement est grand, trop à son goût. Elle a son service, Lisa (Milena Vukotic) une jeune fille simplette. Lea se lie avec trois voisines, Lisa (Max von Sydow), Stella (Renato Pozzetto) et Berta (Alberto Lionello). Lea voue un véritable culte à son unique fils, Michele (Antonio Marsina). Un jour, elle découvre qu’il a une petite amie, Sandra (Laura Antonelli)…

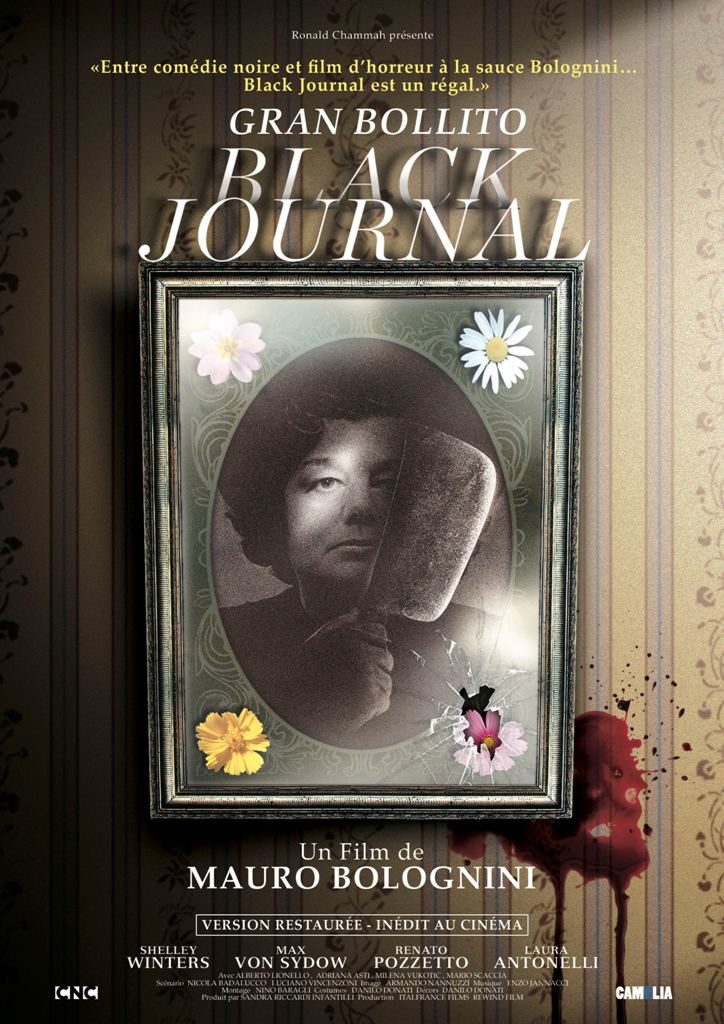

Black Journal arrive enfin sur les écrans français et dans une édition vidéo digne de ce nom 38 ans après sa réalisation, il était temps. Comédie macabre Black Journal (titre improbable) s’inspire de plusieurs faits divers dont l’affaire Leonarda Cianciulli, la « saponificatrice de Correggio » qui défraya la chronique en Italie au début des années 1940.

Lea est une femme de la campagne, des profondeurs de l’Italie rural du sud, d’une contrée où le catholicisme se mélange aux rites païens et aux superstitions d’un autre âge. Mauro Bolognini aborde sa tueuse sous l’aspect ethnopsychanalytique même s’il s’en défend dans un carton pré-générique où il est signalé qu’ « il n’y a aucune explication du type psychanalytique ou sociale. C’est le mystère de la folie collective ». On ne peut évacuer le fait que Lea n’agit pas n’importe comment et que son attitude répond à certains ressorts psychologiques, ce qui lui permet de tuer avec un sang-froid et une détermination sans faille. Dans la visite de l’appartement, son mari lui présente ses acquisitions (à crédit) canapé, table, etc. Lea ne voit que de l’argent dépensé sans raison. Au confort de son intérieur (inutile), elle préfère l’espace austère de la cuisine, qui la renvoie à son passé dans sa campagne natale. Bolognini traite cet espace comme une scène de théâtre, surélevé avec rideau. Les décors et costumes sont du grand Danilo Donati (Satyricon, Amarcord, Roma, Casanova Ginger et Fred, Intervista, de Fellini, Le Décaméron, Les mille et une nuits, Salo ou les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini, ou encore Caligula de Tinto Brass, Bob Guccione et Giancarlo Lui) accentuent l’effet baroque et le réalisme glauque de l’histoire. Ils participent pleinement de l’atmosphère poisseuse du film.

Lea a rejoint son mari en ville uniquement parce que son fils y poursuit ses études à l’Université. Il est ce qu’elle chérit le plus sur terre. Le lien qu’elle entretient avec lui est à la limite de l’inceste. Michele est né après douze tentatives malheureuses. Enfants mort-nés ou victimes de morts subites ont jalonné la vie de Lea. En désespoir de cause, elle a fini par conclure un pacte avec le diable, avec sacrifices humains comme aux temps antédiluviens. Michele a survécu, il n’en fallait pas plus à Lea pour croire en ses dons surnaturels, c’est une sorcière.

Lea a tous les traits de caractères d’une paysanne. Elle surprotège son fils. Elle doit le maintenir en parfaite condition physique et en bonne santé, dans ce but, Lea tue ses « amies ». Elle les décapite, récupère leurs sangs dans des bouteilles (un bon fortifiant), les démembre, les désossés, puis dissout la chair dans un gros chaudron, avec une grande quantité de soude caustique. La mixture obtenue est transformée en savonnettes. Quant aux os, elle les broie jusqu’à les réduire en poudre (du phosphore bon pour la mémoire). Dans sa monstrueuse tâche, Lea est aidée par sa servante débile, Lisa (Milena Vukotic, impeccable). Actes barbares qui répondent à un impératif, conjurer le mauvais sort. Lea, »grand cœur », offre à ses amies les savonnettes et leurs faits goûter ses délicieux petits biscuits où elle incorpore la poudre d’os. Habile, Lea justifie le départ des victimes. Elle s’imagine supérieure à ses amies parce qu’elle sait se servir de ses mains, et surtout parce qu’elles n’ont pas eu d’enfants. Une femme sans enfant n’a aux yeux de Lea aucune utilité dans la société.

Mauro Bolognini avait envisagé de faire interpréter tous les rôles par des hommes. Lea devait être joué par Zero Mostel, formidable acteur comique américain (Les producteurs de Mel Brooks, Le prêtre nom de Martin Ritt), mais il décède à quelques mois du début du tournage. Mostel est remplacé par Shelley Winters. Bolognini n’abandonne pas son idée et distribue trois acteurs en travesti, Max von Sydow, Renato Pozzetto et Alberto Lionello, dans les rôles de victimes. Une fois trucidé, Bolognini fait réapparaître ses acteurs dans des rôles plus ou moins importants d’hommes. A ce jeu, Max von Sydow est absolument extraordinaire. Grande snob, bigote taraudée par d’étranges fantasmes sexuels, le diable lui rend visite tous les soirs et la viole avec son énorme sexe ! Puis, juge d’instruction en charge de l’affaire, du travail de virtuose. En filigrane, Mauro Bolognini dresse un portrait triste de l’homosexualité, avec le temps qui passe, la vieillesse, le manque d’enfant et la frustration sexuelle.

Black Journal est le premier film que Laura Antonelli tourne sous la direction de Mauro Bolognini, elle le retrouvera pour La vénitienne (La vebexiana, 1986) un film érotique et la mini-série Gli indifferenti (1988). Dans ce film, Antonelli est renversante de beauté, la représente la pureté face à une mère toxique. Pour renforcer l’antagonisme entre les deux femmes, Bolognini, la fait apparaître, la première fois, nue sous une couverture blanche dans le lit de Michele.

Shelley Winters donne une performance tout simplement incroyable, l’actrice américaine personnifie avec une incroyable justesse une paysanne italienne du fin fond de l’Italie. Winters souvent décriée pour ses excès, pouvait être grandiose, dans des rôles souvent difficiles et ingrats, aux antipodes les uns des autres. Ni star, in starlette, elle est une actrice, il suffit d’égrener sa filmographie pour s’apercevoir de la richesse et de la qualité de ses compositions dans une flopée de chefs-d’œuvre et de films majeurs : La proie (Cry of the City, 1948) de Robert Siodmak, Winchester 73 (1950) d’Anthony Mann, Menace dans la nuit (He Ran All the Way, 1951) de John Berry, Une place au soleil (A Place in the Sun, 1951) de George Stevens, La nuit du chasseur (The Night of the Hunter, 1955) de Charles Laughton, Le Grand couteau (The Big Knife, 1955) de Robert Aldrich, La peur au ventre (I Died a Thousand Times, 1955) de Stuart Hessler, Le Coup de l’escalier (Odds Against Tomorrow, 1959) de Robert Wise, Lolita (1962) de Stanley Kubrick, Bloody Mama (1970) de Roger Corman, Le Locataire (1976) de Roman Polanski, Un bourgeois tout petit, petit… (Un borghese piccolo piccolo, 1977) de Mario Monicelli, Le Roman d’Elvis (Elvis, 1979) de John Carpenter, oui c’est la même actrice.

Shelley Winters est née en 1922 à East Saint Louis dans l’Illinois. Elle débute au cinéma en 1943, mais c’est sur scène de Broadway qu’elle est remarquée dans la comédie musicale Oklahoma ! George Cukor lui donne son premier grand rôle dans Othello (A Double life, 1948). Actrice caractérielle au caractère bien trempé, il pouvait envoyer paître un réalisateur ainsi elle quitte le tournage du jour au lendemain de Always (1989) de Steven Spielberg. Démocrate convaincu et féministe, elle ne laisse pas indifférent commentateurs et spectateurs avec ses prises de positions. Shelley Winters est récompensée à deux reprises par l’Oscar du meilleur second rôle, une première fois pour Le Journal d’Anna Frank (The Diary of Anna Frank, 1959) et une seconde pour Un coin de ciel bleu (A Patch of Blue, 1966). En 1952, elle épouse en seconde noce, Vittorio Gassman, mariage de courte durée (2 ans) qui entre dans la légende. Ils auront une petite fille, Vittoria, son unique enfant. En 1960, Winters divorce de son troisième mari l’acteur Anthony Franciosa, après trois ans de vie commune, pour infidélité. Franciosa était amant de Lauren Bacall. Pourtant, Winters ne s’est jamais cachée d’avoir eu pléthore de liaisons. Shelley Winters aura incarné un nombre considérable de femmes mariés, trompées, alcooliques, possessives, tueuses, prostituées, névrosés, liste non-exhaustive. Shelley Winters est décédée en 2016 à 85 ans. Mauro Bolognini la dirige à merveille dans Black Journal, lui laissant composer un personnage monstrueux tout en retenue.

Black Journal est un film à multiple facette angoissant et dérangeant.

Fernand Garcia

Black Journal est distribué pour la première fois en salles par Les films de Camélia en version restaurée.

Black Journal est disponible en combo (DVD et Blu-ray) par Rimini Editions avec en suppléments : Biscuits et savon, un entretien passionnant avec Daniele Nannuzzi, fils du directeur de la photographie Armando Nannuzzi et opérateur sur le film. Observateur privilégié, son père et Bolognini étaient de grand ami, il se remémore les différentes phases de création du Gran Bollito (28 minutes). Une deuxième interview où le critique René Marx retrace la carrière de Mauro Bolognini, cinéaste raffiné et subtil et l’ « un des plus grands cinéastes pour filmer la ville de Rome » et livre une excellente analyse du film (28 minutes). Et pour finir la bande-annonce italienne d’origine (3 minutes).

Black Journal (Gran Bollito) un film de Mauro Bolognini avec Shelley Winters, Max von Sydow, Laura Antonelli, Renato Pozzetto, Alberto Lionello, Adriana Asti, Rita Tushingham, Milena Vukotic, Mario Scaccia, Antonio Marsina, Maria Monti… Sujet de Luciano Vincenzoni et Nicola Badalucco. Scénario et dialogues : Nicola Badalucco. Dialogues additionnels : Angelo Dallagiacoma. Directeur de la photographie : Armando Nannuzzi. Décors et costumes : Danilo Donati. Musique et chanson : Enzo Jannacci. Montage : Nino Baragli. Production : Sandra Riccardi Infascelli. Production : P.A.C. Produzioni Atlas Consorziate. Distribution (salle) : Les Films du Camélia (Sortie (France) le 6 novembre 2019) Italie. 1977. 111 minutes. Eastmanocolor. Format image : 1,85 :1. Son : Version Originale avec ou sans sous-titre et Version française. Tous Publics.