Alors que le monde et la civilisation vacillent au bord de l’effondrement — l’internet a cessé de fonctionner, la télévision s’est éteinte, les gens sont contraints de se parler, l’horreur en somme — un message étrange envahit peu à peu les écrans, les ondes radios et les panneaux publicitaires : « Charles Krantz, 39 formidables années ! Merci Chuck ! », accompagné du visage souriant d’un inconnu. Mais qui est-il ? Cette apparition intrigue les habitants, et Chuck devient un sujet de conversation au milieu du chaos.

Life of Chuck est structuré en trois actes, présentés à rebours. Le film retrace la vie de Charles « Chuck » Krantz de façon singulière. Dans le troisième acte (le début du fin), Chuck n’est pas encore un personnage ; il n’existe qu’à travers cette omniprésente publicité. Le récit se concentre alors sur Marty Anderson (Chiwetel Ejiofor), un professeur qui retrouve son ex-femme (Karen Gillian) pour contempler les étoiles. Une catastrophe imminente plane — hors champ, mais inéluctable. Dans ces derniers instants de l’humanité, une étrange question émerge : que faire avant la fin ? Et, plus curieusement encore : qui est Chuck ?

L’acte II révèle que Life of Chuck est un puzzle narratif à recomposer. Cette fois, Chuck (Tom Hiddleston) est bien là, présent à l’écran : un bon comptable, saisi à un moment précis de son existence, quelques mois avant que la maladie ne commence à le ronger. Il marche dans les rues de la ville quand il s’arrête, attiré par le rythme d’une batterie. Une jeune femme joue à l’angle de deux rues. Chuck écoute, esquisse quelques pas, puis se laisse emporter dans une chorégraphie impromptue. Le corps se souvient, et avec lui surgit un lointain écho de son enfance : les jours heureux où sa grand-mère lui apprenait à danser.

C’est peut-être là que réside le cœur du film : dans ces moments fugitifs où l’Art, même simple, même banal, donne un semblant de sens à la vie. Porté par cette euphorie soudaine, Chuck entraîne dans sa danse une jeune femme aux bords des larmes, furieuse d’avoir été quittée par son petit ami. Un instant de beauté partagée naît du chaos intime. L’Art, ici, ne résout rien — il réconcilie. Il ne donne pas un sens absolu, mais une échappée. Il permet de supporter ce qui, autrement, resterait insupportable.

L’acte I plonge dans la jeunesse de Chuck (Benjamin Pajak et Jacob Tremblay), depuis la perte précoce de ses parents jusqu’au mal-être de l’adolescence. Au cours de danse, il fait la rencontre d’une jeune fille asiatique, la meilleure danseuse de l’école. Elle le fascine. Il est intimidé par sa grâce, troublé par sa présence, gêné aussi qu’elle le dépasse d’une tête. Incapable de mettre des mots sur ce qu’il ressent, Chuck découvre dans la danse un moyen d’expression plus juste, plus direct : un langage du corps. Pour attirer son attention, il invente de nouveaux pas. Et c’est dans cette frêle maîtrise de l’art qu’il trouve sa place à ses côtés. Un amour silencieux naît, un amour qui le marquera à vie. Mais son grand-père (Mark Hamill) veille. Pour lui, l’art ne nourrit pas son homme. Il pousse Chuck vers une autre voie, plus sûre, plus raisonnable : celle de l’homme ordinaire. Tout, dit-il, est affaire de calcul — de la danse au cosmos. Les équations finissent dans les registres, dans les colonnes bien rangées du capitalisme : crédit/débit. Loin des élans du cœur, loin des rêves, loin de la prospection quantique.

Life of Chuck raconte la vie d’un homme ordinaire, à travers le prisme de souvenirs fragmentés, réorganisés par l’errance de son esprit dans différentes dimensions de la perception. Le récit ne suit pas une chronologie mais une logique intérieure, presque onirique, où passé, présent et imagination se confondent. Sous le vernis du feel good movie et de sa célébration attendue de la vie, se dissimule pourtant un véritable film d’horreur — feutré, insidieux. Chaque acte déborde de bienveillance, à tel point qu’ils finissent par sonner étrangement faux, comme dans une publicité. Les personnages semblent flotter dans un monde artificiel, aseptisé, dévitalisé. La rue où Chuck danse ressemble à un décor trop propre, trop lisse — tout droit sorti du Truman Show. Les passants, réduits à de simples silhouettes souriantes, paraissent incrustés numériquement dans le plan. Rien ne dépasse, tout est maîtrisé — trop, peut-être.

Le doute, le trouble, la fissure sont constamment évacués par l’omniprésence d’une voix off qui guide, explique, rassure. Une voix qui remet sans cesse le film sur les rails du livre, comme si l’image elle-même n’avait pas le droit à sa propre errance. C’est là que le film inquiète : dans sa manière de faire du souvenir un territoire clos, verrouillé par une logique scénaristique, là où l’on attendait au contraire l’irrationnel, la mémoire vacillante, l’ombre.

Life of Chuck est aussi un film empêché, empêtré dans une forme de puritanisme qui évacue tout baiser, toute sensualité. Dans une scène, la grand-mère initie le jeune Chuck aux comédies musicales à travers une poignée de VHS. Ces classiques résonnent avec les différents chapitres du film : West Side Story (1961) pour la tragédie, Chantons sous la pluie (Singin’in the Rain, 1952) pour la joie de vivre, Que le spectacle commence (All That Jazz, 1979) pour la mort. Mais ce dernier, trop suggestif est censuré par la grand-mère en masquant les yeux de Chuck au moment où les chorégraphies deviennent trop provocantes. L’érotisme des corps, pourtant au cœur de la comédie musicale, est évacué.

Ce refoulement innerve tout le film. Le désir semble absent, comme s’il n’existait tout simplement pas entre les êtres. Se tenir la main, au mieux. Dans la longue séquence de danse du deuxième acte, la partenaire de Chuck n’a hélas aucune grâce — seulement de la technique. Le personnage n’acquiert jamais la dimension prophétique ou sensuelle de celui que jouait Jessica Lange dans le film de Bob Fosse. Ici, la mort ne passe ni par le corps ni par la scène. Elle est désincarnée, réduite à une indication de la voix off qui balise, commente, rassure. Le spectre apparaît, mais n’habite jamais les corps à force de pudeur.

Dans 2001 : l’Odyssée de l’espace (2001: A Space Odyssey, 1968), l’astronaute Bowman, au terme d’un voyage au-delà de notre univers, traverse une faille où le temps et l’espace se dilatent, jusqu’à se contempler lui-même, allongé sur son lit de mort. Il est difficile de ne pas penser à cette séquence de Stanley Kubrick lorsque, dans Life of Chuck, le jeune Chuck accède enfin à la pièce interdite de la maison familiale. Il a dix-sept ans, son grand-père vient de mourir. Dans cette pièce vide, hors du temps, Chuck se découvre lui-même, vieilli, allongé, comme s’il anticipait déjà sa fin. C’est une boucle qui se referme — la fin du voyage, non pas spatial, mais intérieur.

Peut-être est-il permis de voir dans cette scène une réconciliation, au-delà du temps, entre Stephen King et Stanley Kubrick. La nouvelle a été publiée en 2020, comme un geste tardif. King n’avait jamais caché son hostilité envers l’adaptation de The Shining (1980) par Kubrick, accusée de trahir son roman. En 1997, il avait même signé sa propre version en mini-série, fidèle au texte, mais vidée de toute ambivalence et sans horizon métaphysique. Or, ici, Life of Chuck semble puiser dans l’imaginaire de Kubrick — dans sa manière de représenter la mort comme une abstraction, une chambre, un théâtre de conscience.

Et si Chuck était une sorte de Jack Torrance pacifié ? Un double inversé. Là où Jack (chez Kubrick) sombrait dans la folie face à sa propre dissolution, Chuck accepte sa condition. Il ne lutte pas contre le temps, il l’habite. Il danse, il aime, il se souvient. L’Art est cosa mentale, disait Leonardo da Vinci. Peut-être n’est-il pas si surprenant que Stephen King, avec ce récit, se rapproche enfin de Kubrick — ce cinéaste qui cherchait, par le langage du cinéma, par l’Art, à comprendre le monde.

Mike Flanagan adapte ici pour la troisième fois Stephen King, après Jessie (Gerald’s Game, 2017) sur Netflix et Doctor Sleep (2019), suite directe de The Shining mais aussi hommage assumé au film de Stanley Kubrick. Et pouvait-il en être autrement, tant la puissance esthétique du film de Kubrick est gravée dans la mémoire collective ? Avec Life of Chuck, Flanagan parvient, tout en respectant fidèlement l’œuvre de Stephen King — dont il est aussi l’un des producteurs exécutifs — à imprimer une touche plus personnelle. Il s’affranchit du texte à certains moments, pour laisser place à une mise en scène plus sensorielle, attentive au rythme, aux silences, aux mouvements du corps. Ainsi, au détour de quelques scènes — des pas de danse, une chambre vide, un souvenir d’enfance — affleure une tentative sincère de figurer ce que signifie vraiment être au monde, sans emphase ni artifice.

Fernand Garcia

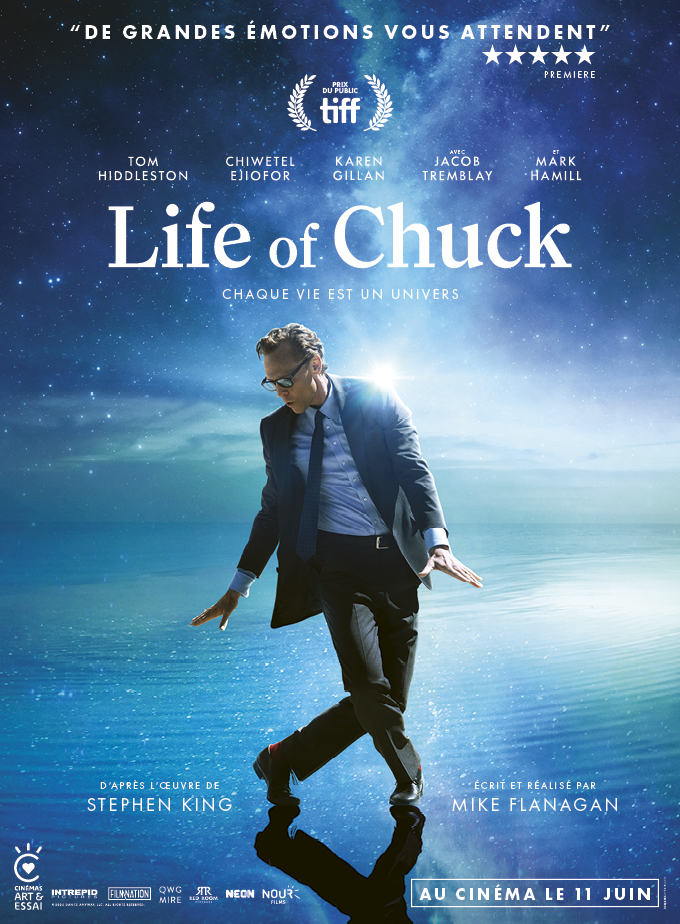

Life of Chuck un film de Mike Flanagan avec Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Jacob Tremblay, Mark Hamill, Benjamin Pajak, Mia Sara… Scénario : Mike Flanagan d’après la nouvelle de Stephen King. Image : Eben Bolter. Décors : Steve Arnold. Costumes : Terry Anderson. Monteur : Mike Flanagan. Musique : The Newton Brothers. Producteurs : Trevor Macy et Mike Flanagan. Production : Intrepid Pictures – Red Room – Neon – QWGmire – FilmNation Entertainment. Distribution (France) : Nour Films (Sortie le 11 juin 2025). Etats-Unis. 2024. 1h50. Couleur. Arri Alexa. Format image : 2,39:1 (Acte III) – 2,0:1 (Acte II) – 1,85:1 (Acte I). DCP. Son : 5.1. Dolby Digital. Prix du public, TIFF 2024. Tous Publics.