En 1870, John Devlin (John Wayne) vient d’épouser Sandy (Vera Hruba Ralston), la fille de Marko Poli (Hugo Haas), un riche financier du chemin de fer. Le jeune couple se présente chez le père de Sandy, mais celui-ci entre dans une colère noire. Il ne supporte pas l’idée que sa fille bien-aimée ait épousé un aventurier, et chasse aussitôt John de sa propriété. Déterminée, Sandy parvient à rejoindre son mari, et tous deux prennent la fuite avec 20 000 dollars en poche. Tandis que Sandy, aussi rusée que son père, nourrit de grandes ambitions pour investir dans le Dakota, John rêve encore de Californie…

La Femme du pionnier (Dakota) est une excellente surprise : un western qui, à bien des égards, s’avère aussi divertissant que stimulant. Réalisé par Joseph Kane, le film emprunte les codes de la screwball comedy pour les transposer dans l’univers du western. Dès l’ouverture, le ton est donné : une course-poursuite en calèche aussi spectaculaire que comique, où les coups de feu pleuvent tandis que les répliques fusent aussi vite que les balles qui frôlent les deux héros, interprétés par John Wayne et Vera Ralston. L’action se prolonge dans un train puis dans un bateau, où le couple n’est pas au bout de ses mésaventures.

Sandy s’impose rapidement comme le cerveau du duo : ambitieuse, rusée, l’air de rien, elle mène son mari à la baguette. Alors que John rêve de Californie, c’est vers le Dakota qu’elle l’embarque. Son plan ? Obtenir des terres de colons désespérés pour les revendre à prix fort à son père, riche financier du rail, en anticipant l’arrivée du chemin de fer à Fargo. Ce projet, qui relève d’un véritable délit d’initié, ne trouble en rien Sandy, qui incarne une forme de pragmatisme sans scrupules dans un système capitaliste où tout se monnaie. Le film illustre ainsi, avec un humour sous-jacent et une légèreté de ton typique de la screwball, une critique subtile du profit à tout prix et du capitalisme sauvage.

Joseph Kane a fait toute sa carrière dans la série B, et la quasi intégralité au sein de studios installés à Poverty Row, le « Hollywood du pauvre ». Depuis les années 1920, ce quartier situé autour de Gower Street, parallèle au Sunset Boulevard à Los Angeles, abritait des compagnies de production indépendantes, spécialisées dans les films à petit budget, souvent destinés aux petites salles de province ou cédés à des distributeurs locaux. Les grandes chaînes de cinéma, détenues par les Majors, refusaient généralement ces productions, qu’elles percevaient comme concurrentes de leurs propres séries B. Dans cet environnement contraint, les réalisateurs devaient faire preuve d’une ingéniosité constante pour tourner vite et bien, avec des moyens réduits. Joseph Kane s’y révèle un maître du système, enchaînant les tournages en une à deux semaines, trois au grand maximum. Il travaille principalement pour Herbert J. Yates, patron de la Republic Pictures.

Herbert J. Yates fait fortune très jeune en travaillant comme commercial pour l’American Tobacco Company. Fort d’un solide capital, il se lance dans les années 1910-1920 dans l’industrie phonographique en rachetant plusieurs petites compagnies de disques alors en plein essor. En parallèle, il commence à investir dans le cinéma, finançant notamment les burlesques de Mack Sennett ainsi que des films avec Fatty Arbuckle. Passionné par la technique, Yates s’intéresse tôt aux aspects industriels du cinéma. Il investit dans les laboratoires de traitement de pellicule et fonde Consolidated Film Industries, qui devient rapidement un acteur majeur du secteur. Cet intérêt pour l’innovation technologique ne le quittera jamais : il sera à l’origine du procédé Trucolor, concurrent du Technicolor, ainsi que du format Naturama, équivalent maison du CinemaScope — sans toutefois parvenir à les imposer. Grâce à la prise de contrôle de l’American Record Corporation (ARC), Consolidated devient aussi un poids lourd de l’industrie du disque, avec un vaste catalogue. En 1938, Yates revend ce catalogue à CBS pour la coquette somme de 700 000 dollars, ce qui lui permet de renforcer ses investissements dans le cinéma.

En 1935, Yates orchestre — via Consolidated Film Industries — la fusion de plusieurs petits studios de Poverty Row (endetté auprès de son laboratoire) : Monogram Pictures, Mascot Pictures, Liberty Pictures, Majestic Pictures, Chesterfield Pictures et Invincible Pictures. De cette opération naît Republic Pictures, dont Yates devient l’homme fort. Il rachète également les terrains et studios de Mack Sennett à Los Angeles, qu’il commence par louer à d’autres producteurs avant d’en faire le cœur de son propre studio. Il y agrandit et modernise les plateaux, posant ainsi les bases d’une production industrielle. Grâce à un important apport de capitaux, Republic peut augmenter son rythme de production — de 28 à 32 films par an — tout en conservant une forte orientation vers le western (la moitié de sa production). La Republic s’appuie sur les petits westerns avec John Wayne, très demandés dans les salles de l’Amérique profonde, et surtout les films musicaux autour des « cow-boys chantants ». Ces westerns avec Gene Autry, puis avec Roy Rogers après l’incorporation d’Autry dans l’armée, rencontre un succès considérable. Roy Rogers, accompagné de son cheval Trigger, devient une véritable icône populaire, au point que ses films dépassent largement le cadre des petits exploitants pour s’imposer dans les grandes salles à travers tout le pays.

Joseph Kane devient l’un des piliers de cette machine bien huilée, livrant semaine après semaine des films suivant un même schéma narratif, dont la popularité reste constante. John Wayne, sous contrat avec la Republic, représente un atout essentiel. Mais en 1939, un tournant majeur s’opère : John Ford, qui n’a pas réalisé de western depuis Trois Sublimes Canailles (Three Bad Men) en 1926, demande à la Republic de lui « prêter » Wayne pour un projet ambitieux : La Chevauchée fantastique (Stagecoach). Le succès critique et public du film, mais aussi ceux des Conquérants (Dodge City) de Michael Curtiz, Pacific Express (Union Pacific) de Cecil B. DeMille et du Brigand bien-aimé (Jesse James) de Henry King et Irving Cummings, marque la renaissance du western classique et réhabilitent durablement le genre auprès du grand public.

Herbert J. Yates profite du regain d’intérêt pour le western pour lancer des productions plus ambitieuses. Il reforme le couple vedette de La Chevauchée fantastique, réunissant John Wayne — toujours sous contrat avec la Republic — et Claire Trevor. Il ajoute à la distribution Roy Rogers, valeur sûre du studio, et Walter Pidgeon, prêté exceptionnellement par la MGM, pour le formidable L’Escadron noir (The Dark Command, 1940). Plutôt que de confier le projet à l’un de ses réalisateurs maison, comme Joseph Kane, Yates parvient à convaincre Raoul Walsh, pilier de la Warner Bros., de réaliser le film. Le budget atteint 700 000 dollars — une somme exceptionnelle pour un studio habitué à tourner à l’économie. Le pari est payant : L’escadron noir est un immense succès critique et commercial.

Avec L’Escadron noir, Yates prend conscience qu’il détient en John Wayne une véritable star, capable de rivaliser avec les têtes d’affiche des Majors. Pour la première fois, la Republic s’imagine en concurrent crédible des grands studios hollywoodiens, capable de produire des films populaires à grand spectacle. John Wayne n’est plus un simple acteur de série B, mais un nom qui attire les foules. Sa position au sein de la Republic évolue en conséquence. Yates, soucieux de capitaliser sur cette notoriété grandissante, accepte de « prêter » son acteur vedette à d’autres studios — Universal, Paramount, MGM — tout en continuant à concevoir pour lui des projets taillés sur mesure.

Au sein de la Republic, Wayne alterne alors entre westerns et films patriotiques, tournés dans le contexte de l’effort de guerre. Cette période est cruciale dans la consolidation de son image : il commence à façonner le personnage qu’il incarnera durablement à l’écran — celui du héros droit, viril, courageux, macho sympathique souvent solitaire. Autour de lui, Wayne s’entoure progressivement d’une petite troupe fidèle. Il impose certains seconds rôles récurrents et collabore étroitement avec Yakima Canutt, cascadeur et coordinateur des scènes d’action.

Herbert J. Yates connaît quelques-uns de ses plus grands succès grâce à John Wayne. Parmi eux, Iwo Jima (The Sands of Iwo Jima, 1949) d’Allan Dwan, film de guerre emblématique, mais surtout deux collaborations avec John Ford : Rio Grande (1950) et L’Homme tranquille (The Quiet Man, 1952). Ce dernier, tourné en Irlande et porté par une histoire sentimentale inattendue, est un projet auquel peu croyaient à Hollywood. Contre toute attente, L’Homme tranquille est un gros succès et obtient une nomination à l’Oscar du meilleur film — une première (et unique) fois pour Republic Pictures, jusqu’alors cantonnée aux productions modestes et aux westerns de série B. Cette consécration marque l’apogée de l’ambition de Yates.

Mais derrière ce succès, les tensions montent. Yates se brouille avec John Wayne. Les raisons de cette rupture sont encore floues, mais deux explications reviennent systématiquement. D’une part, le refus de Yates de financer Alamo, un projet personnel que Wayne développe depuis des années (et qu’il finira par réaliser lui-même en 1960). D’autre part, le refus catégorique de l’acteur de jouer aux côtés de Vera Ralston, concubine de Yates et actrice que ce dernier impose systématiquement en tête d’affiche. John Wayne garde un très mauvais souvenir du Bagarreur du Kentucky (The Fighting Kentuckian, 1949), son dernier film avec l’actrice.

Deux sujets hautement sensibles. Wayne, qui n’est plus lié par contrat exclusif et agit de plus en plus en tant que producteur indépendant, décide de quitter définitivement Republic. Le départ est un coup dur : Wayne représentait à lui seul une part significative des recettes du studio. Mais Yates s’entête. Il continue d’imposer Vera Ralston, ancienne patineuse artistique tchèque, dans la plupart des productions Republic, malgré un accueil public de plus en plus tiède, voire indifférent. Film après film, le constat s’impose : Vera Ralston n’a pas l’aura d’une star. Les efforts du service marketing, qui la présente comme « l’une des plus belles femmes du monde », n’y changent rien. Peu à peu, Republic Pictures s’enfonce. En 1955, faute de stars de l’envergure de John Wayne et de succès notables, Herbert J. Yates abandonne les productions ambitieuses et revient aux fondamentaux du studio : westerns fauchés et séries B. Mais le déclin est déjà bien engagé, et rien ne parvient à enrayer la chute.

Dans une tentative de reconversion, Republic se tourne vers la télévision en vendant son vaste catalogue aux chaînes locales. Si cette stratégie permet de maintenir temporairement une forme de rentabilité, le studio échoue à s’imposer durablement sur le marché de la série télévisée, où les grandes chaînes imposent leurs propres productions. La cadence de production se réduit drastiquement jusqu’à cesser complètement en 1958. Herbert J. Yates, affaibli et contesté, est contraint de céder les rênes de la société à un homme d’affaires de Los Angeles, Victor M. Carter. La Republic entre alors dans une longue période de sommeil, changeant de mains au gré des mutations de l’industrie audiovisuelle. Le studio passera successivement sous le contrôle de plusieurs groupes, dont CBS et Paramount, devenant un simple actif de catalogue dans l’économie du divertissement.

Vera Ralston ne parvint jamais à s’imposer durablement à Hollywood, malgré les efforts constants de Herbert J. Yates, son mentor, producteur et époux. Née Věra Helena Hrubá à Prague, elle représente la Tchécoslovaquie aux Championnats d’Europe de patinage artistique en 1936 (15e place), puis aux Jeux olympiques d’hiver la même année, où elle termine 17e. Selon ses propres dires, elle aurait attiré l’attention d’Adolf Hitler, qui lui aurait proposé la nationalité allemande pour qu’elle patine sous les couleurs nazies — une offre qu’elle aurait catégoriquement refusée. Après l’occupation nazie de la Bohême-Moravie, Vera et sa famille émigrent aux États-Unis en 1941. Inspirée par la réussite de la Norvégienne Sonja Henie, également ancienne patineuse devenue vedette hollywoodienne, elle tente sa chance au cinéma. Elle adopte d’abord le nom de Vera Hruba Ralston, avant de simplifier en Vera Ralston.

Herbert J. Yates la remarque dans une production modeste du studio, Ice-Capades (1941). Il en tombe fou amoureux. De près de quarante ans son aîné — l’année de naissance de Vera varie selon les sources — Yates quitte femme et enfants pour elle. Ils ne se marieront qu’en 1952. Vera signe un contrat d’exclusivité avec Republic et entame une carrière d’actrice qui restera confinée au studio. Son anglais incertain et son accent prononcé constituent de sérieux handicaps, auxquels s’ajoute un jeu souvent raillé dans le milieu très compétitif d’Hollywood. Pourtant, dans La Femme du pionnier, elle fait preuve d’un charme singulier et d’une pétulance qui apportent une fraîcheur inattendue à son personnage d’héroïne, vive et déterminée.

Au total, Vera Ralston tournera 26 films, presque exclusivement pour Republic — à l’exception d’un unique film tchèque. Treize de ces films sont réalisés par Joseph Kane. Son ultime apparition à l’écran a lieu dans The Man Who Died Twice (1958), un film justement dirigé par Kane, écrit par Richard C. Sarafian, futur réalisateur de Point Limite Zéro (Vanishing Point, 1971). Ce long métrage marque également la fin de la distribution chez Republic et fut produit par le frère de Vera, Rudy Ralston, qui, lui aussi, aura fait toute sa carrière au sein du studio.

L’omniprésence de Vera au sein des productions Republic provoque de vives tensions. Des actionnaires intentent même un procès à Yates, l’accusant d’avoir utilisé des fonds de l’entreprise pour promouvoir abusivement sa femme. Selon eux, sur vingt films tournés avec Vera, dix-huit furent des échecs commerciaux. Joseph Kane résume la situation avec une lucidité cinglante : « La Republic était une société qui appartenait aux actionnaires mais Yates faisait ce qu’il voulait et l’avis des actionnaires valais autant que celui d’un indigène de Tombouctou. » Vera Ralston restera aux côtés de Yates jusqu’à la mort de ce dernier, en 1966. Elle est la seule actrice tchèque à avoir obtenu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Vera Ralston s’éteint en 2003, à l’âge de 83 ans, laissant derrière elle une carrière atypique, indissociable de la trajectoire singulière de Republic Pictures.

Joseph Kane avait déjà dirigé John Wayne à trois reprises en 1936, dans des westerns de série tournés à toute vitesse : The Lawless Nineties, King of the Pecos (La Rivière écarlate) et The Lonely Trail (La Chevauchée solitaire). Il s’agissait alors de productions minuscules — à peine une heure chacune — destinées aux circuits secondaires. Wayne n’était pas encore une star, mais un jeune acteur, cherchant simplement à vivre de son métier. En 1945, quand Kane retrouve Wayne pour La Belle de San Francisco (Flame of Barbary Coast), puis La Femme du pionnier (Dakota), le contexte a radicalement changé. John Wayne est une star. Joseph Kane imprime à La Femme du pionnier un rythme soutenu, sans négliger pour autant le soin apporté à la mise en scène. Le film, tourné en un superbe noir et blanc, bénéficie d’une photographie très travaillée, en particulier lors des séquences dans les champs de blé en feu — visuellement impressionnantes, presque expressionnistes.

Kane n’a pas besoin de construire l’alchimie entre les acteurs : Wayne est entouré de sa « famille » professionnelle. On retrouve Walter Brennan, Ward Bond, Paul Fix, et bien sûr Yakima Canutt, qui signe les cascades et supervise les scènes d’action en tant que réalisateur de seconde équipe. Tout fonctionne à merveille. Le film navigue habilement entre plusieurs registres. Les séquences comiques sont efficaces, les rebondissements du scénario bien amenés — notamment le coup de feu sur Sandy, inattendu et dramatique. Mais La Femme du pionnier dépasse son statut de western classique par l’attention qu’il porte à la condition des immigrés venus d’Europe pour s’établir en Amérique. Il évoque leur dur labeur, leur isolement, mais aussi leur espoir.

Comme souvent dans le western, un discours sur le présent affleure derrière le récit du passé. Ces pionniers pourraient aussi bien incarner les réfugiés fuyant la guerre qui ravage l’Europe à l’époque du tournage. La scène du bal dans le saloon, où les personnages portent les costumes folkloriques de leurs pays d’origine, en est une belle illustration. On croise aussi un immigrant italien isolé dans sa ferme, incapable de parler un mot d’anglais — une figure poignante, qui donne au film une dimension sociale inattendue. Le Fargo de Joseph Kane, n’est pas celui des frère Coen, mais un tout petit bourg avec autour des champs de blé avec des fermes perdues dans la plaine.

Joseph Kane a réalisé près de 130 films au cours de sa carrière, essentiellement au sein de la Republic. Si son nom n’a jamais véritablement accédé à la reconnaissance critique, souvent cantonné à celui d’un simple exécutant, un ouvrier du système Poverty Row, Kane, fort de son expérience, savait pourtant livrer, dans des délais serrés et avec des moyens réduits, des œuvres solides, rythmées, parfois même inspirées. La Femme du pionnier en est l’illustration éclatante. Peut-être est-il temps de regarder à nouveau du côté de cet artisan trop longtemps négligé, dont l’œuvre cache certainement d’autres pépites qui ne demandent qu’à sortir des ruelles du Hollywood du pauvre.

Fernand Garcia

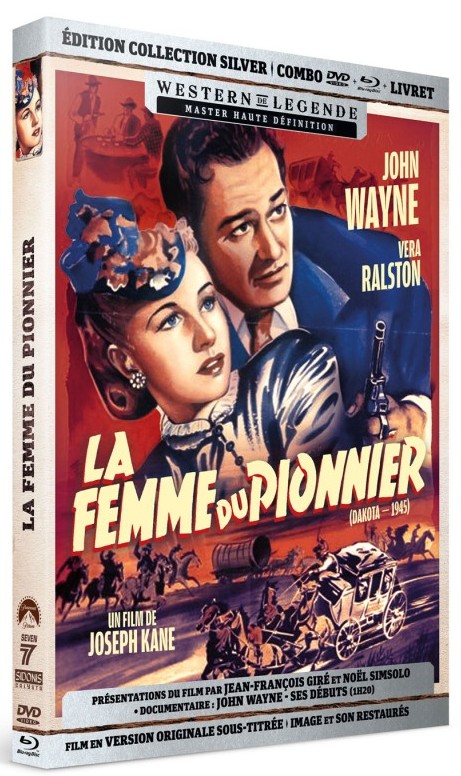

La Femme du pionnier à découvrir dans une édition collection Silver de Sidonis Calysta dans la collection Western de légende, nouveau Master Haute Définition, disponible en combo (DVD + Blu-ray) et livret (32 pages) et en édition simple DVD. En complément deux excellentes présentations : Une première par Jean-François Giré, avec une belle éloge du film qui « …. attaque en force de ce monde capitaliste…« , du jeu de John Wayne et de ses rapports avec Yakima Canutt, « un film qui mérite d’être redécouvert » (12 minutes). Une deuxième présentation par Noël Simsolo, analyse d’ « un film tout à fait remarquable » et évocation éclairante de la carrière de John Wayne (27 minutes). Et, uniquement sur le Blu-ray, John Wayne – Ses débuts, documentaire sur le Duke (1h20).

La Femme du pionnier (Dakota), un film de Joseph Kane avec John Wayne, Vera Hruba Ralston, Walter Brennan, Ward Bond, Ona Munson, Hugo Hass, Mike Mazurki, Olive Blakeney, Nick Stewart, Paul Fix, Grant Withers, Robert Livingston… Scénario : Lawrence Hazard. Adaptation : Howard Estabrook. Histoire originale : Carl Foreman. Directeur de la photographie : Jack A. Marta. Réalisateur 2e équipe et coordination des cascades : Yakima Canutt. Décors : Gano Chittenden et Russell Kimball. Costumes : Adele Palmer. FX : Howard Lydecker & Theodore Lydecker. Montage : Fred Allen. Musique : Walter Scharf. Producteur associé : Joseph Kane. Production : Republic Pictures. Etats-Unis. 1945. 1h22. Noir et blanc. Format image : 1,37:1. 16/9e Son : Version originale sous-titrée en Français. Dolby mono. DTS-HD MA 2.0. Tous Publics.