En 2118, le sarcophage métallique n°30, contenant Hagan Arnold (Christopher George), est extrait de la salle de cryogénisation. Le Dr Crowther (Henry Jones) reçoit pour mission d’inverser le processus de psycho-barrière ayant effacé la mémoire de l’agent secret. Les scientifiques doivent à tout prix déchiffré le dernier message transmis par Arnold lors d’une mission spéciale en Sino-Asie : « L’Ouest sera détruit dans quatorze jours ! » Crowther et son équipe ne disposent que de dix jours pour plonger dans l’inconscient d’Arnold et comprendre le sens de cet avertissement. Pour faire émerger ses souvenirs sans provoquer sa mort, ils lui construisent une identité alternative : celle d’un homme artificiel nommé Alan Fraser. Ils le projettent alors dans un décor du « bon vieux temps » une ferme isolée en 1967, où il est censé s’être réfugié après un braquage…

Project X est un film de science-fiction pour le moins étrange, et c’est précisément ce qui en fait la qualité. Le film est l’adaptation de deux romans de L. P. Davies : L’Homme artificiel (The Artificial Man, 1965) et Les Cavernes de l’Id (Psychogeist, 1966). L’Homme artificiel raconte l’histoire complexe d’un écrivain de science-fiction vivant en 1965, qui est en réalité, sous une autre identité, un espion opérant en 2016. Afin de lui permettre d’accomplir sa mission dans la République des Peuples sino-asiatiques, une barrière psychique est implantée dans son subconscient pour provoquer une amnésie programmée. Lorsque l’expérience tourne court, les responsables tentent de comprendre ce qui s’est produit en « reconstituant » un homme artificiel en 1965, chargé d’écrire la biographie de l’espion de 2016. Un dispositif narratif vertigineux, fondé sur la mise en abyme, la mémoire et l’identité. De son côté, Les Cavernes de l’Id adopte une structure en diptyque : deux récits se déroulent en parallèle, l’un dans un univers d’heroic fantasy, l’autre dans l’Angleterre contemporaine. Peu à peu, le héros du premier récit semble prendre forme dans l’esprit d’un enfant du XXe siècle. Un jeune médecin, témoin de ce phénomène, croit d’abord avoir affaire à un cas de schizophrénie, avant que la frontière entre imaginaire et réalité ne devienne de plus en plus incertaine.

Les romans de Leslie Purnell Davies explorent fréquemment la manipulation de la conscience d’individus ordinaires, s’inscrivant ainsi dans une filiation qui évoque Philip K. Dick, et parfois Aldous Huxley lorsqu’il aborde les thèmes de la surpopulation et du contrôle des naissances. Ses personnages évoluent dans des états d’amnésie, de confusion ou de dédoublement, au sein d’un temps instable, comme traversé par des réalités multiples et concurrentes. L’œuvre de L. P. Davies mêle étroitement science-fiction et roman d’espionnage, faisant dialoguer spéculation psychologique et enjeux politiques. Ce sont précisément ces motifs que Project X reprend et condense, en fusionnant des éléments issus des deux romans pour construire un récit hybride, à la fois cérébral et paranoïaque.

Le scénario est signé Edmund Morris, né en 1912 à Odessa, alors dans l’Empire Russe. Il travailla principalement pour la télévision, et son principal fait d’armes au cinéma demeure La Rue chaude (Walk on the Wild Side, 1962), qu’il cosigne avec le romancier John Fante pour le réalisateur Edward Dmytryk. Changement notable par rapport aux romans : l’action ne se situe plus en 2016 mais en 2118. Un futur extrêmement lointain, en apparence, et pourtant. Le monde décrit reste celui d’une planète surpeuplée, divisée entre deux superpuissances antagonistes, l’Occident et l’Orient. La fiction rejoint alors une angoisse très contemporaine : la confrontation entre les États-Unis et la Chine dégénère en une surenchère qui conduit à la destruction de l’un des protagonistes, ici les États-Unis. Ce conflit imaginé en pleine guerre froide conserve aujourd’hui encore une résonance troublante. L’hypothèse formulée par le film, projetée en 2118, n’a rien perdu de sa puissance inquiétante et pourrait même, paradoxalement, sembler toujours d’actualité.

Avec Project X, William Castle signe son premier film de science-fiction. Né en 1914, Castle est avant tout un homme de spectacle. A 13 ans, il assiste à une représentation au théâtre de Dracula avec Bela Lugosi. Moment fondateur qui va déterminé toute sa carrière. Il débute très jeune, à quinze ans, grâce à Bela Lugosi qui le recommande. Il est tout d’abord figurant puis régisseur à Broadway. La légende raconte qu’il se serait fait passer pour le propre neveu de Samuel Goldwyn ! Ambitieux et entreprenant, Castle se tourne ensuite vers la radio, où il écrit plusieurs pièces radiophoniques qui attirent l’attention de la Columbia. Il y est engagé comme auteur, producteur et réalisateur, se formant d’abord à travers divers courts-métrages avant de passer au long-métrage avec The Chance of a Lifetime en 1943. Le film est un échec commercial et se voit sévèrement malmené par la critique. Harry Cohn, cependant, choisit d’encourager Castle à persévérer.

William Castle poursuit sa carrière au sein de la Columbia en se spécialisant dans les films noirs à petits budgets inspirés de pièces radiophoniques. Pendant de nombreuses années, il réalise des œuvres destinées au double programme, tournées en quelques jours seulement, mais qui bénéficient parfois de scénarios solides. Progressivement, Castle affine son identité de cinéaste, développant un goût marqué pour le macabre et l’humour noir. Dans ses séries B, qu’il s’agisse de westerns ou de films policiers, il introduit régulièrement des séquences flirtant avec le fantastique et le surnaturel.

En 1948, il est producteur sur La Dame de Shanghai (The Lady from Shanghai)d’Orson Welles, classique visionnaire porté par Rita Hayworth. Toujours à la recherche de procédés capables d’attirer le public en salle, Castle expérimente ensuite le cinéma en 3 Dimensions et relief avec le western : Fort Ti. À la fin des années 1950, il nourrit cependant une ambition plus grande : celle de l’indépendance. Un choc décisif survient lorsqu’il assiste à une projection des Diaboliques (1955) d’Henri-Georges Clouzot. L’immense succès populaire du film est pour Castle une révélation. « Il y avait des queues interminables devant le cinéma (…) si un film d’épouvante étranger, sous-titré en anglais, était capable d’attirer une telle quantité de spectateurs, quel accueil serait alors réservé à un film cent pour cent américain ! » (William Castle, cité par Jean-Claude Romer, Midi-Minuit Fantastique, n°11-12, 1964-1965, Volume 2 – Édition Rouge Profond).

Dès lors, Castle se lance pleinement dans la production et la réalisation de films d’horreur, en y ajoutant une dimension marketing inédite, pensée pour transformer la projection en véritable attraction. La sortie de Macabre (1958) s’accompagne ainsi d’un contrat d’assurance-vie pour les spectateurs. Le film est triomphe commercial. Dans La Nuit de tous les mystères (House on Haunted Hill, 1959), il invente le procédé « Emergo » qui permet à un squelette de survolé la salle pendant la projection. Le Désosseur de cadavres (The Tingler, 1959) introduit le procédé « Percepto », un système de vibrations électriques installé sous les sièges. Pour 13 Ghosts (1960), Castle distribue le dispositif « Illusion-O », une plaque de lunette en carton avec deux rectangles à filtres colorés : le rouge permet de voir apparaître les fantômes, le bleu de les faire disparaître. Homicidal (1961) propose une « pause-terreur » : une horloge à l’écran accorde cinquante secondes aux spectateurs sensibles pour quitter la salle et être remboursés en échange d’un certificat de lâcheté ! Avec Mr. Sardonicus (1961), le public est même invité à voter pour déterminer la fin du film.

Ces films-attractions rencontrent un immense succès populaire et consacrent la notoriété de William Castle, au point de susciter la création d’un fan-club. Un autre choc esthétique marque durablement le cinéaste : Psychose (Psycho, 1960) d’Alfred Hitchcock, qu’il considère comme un dieu. Castle adopte alors le noir et blanc hitchcockien pour une série de films d’horreur plus sombres, centrés sur des personnages médiocres, dominés par leurs pulsions, évoluant dans des quartiers ordinaires de l’Amérique provinciale. Il engage Robert Bloch, l’auteur de Psychose, pour deux variations autour de l’univers hitchcockien : La Meurtrière diabolique (Strait-Jacket, 1963), avec Joan Crawford, et Celui qui n’existait pas (The Night Walker, 1964), interprété par Barbara Stanwyck et Robert Taylor. Deux belles réussites. Durant toute les années 60, William Castle n’aura jamais cessé d’innover, sans jamais perdre de vue le spectateur.

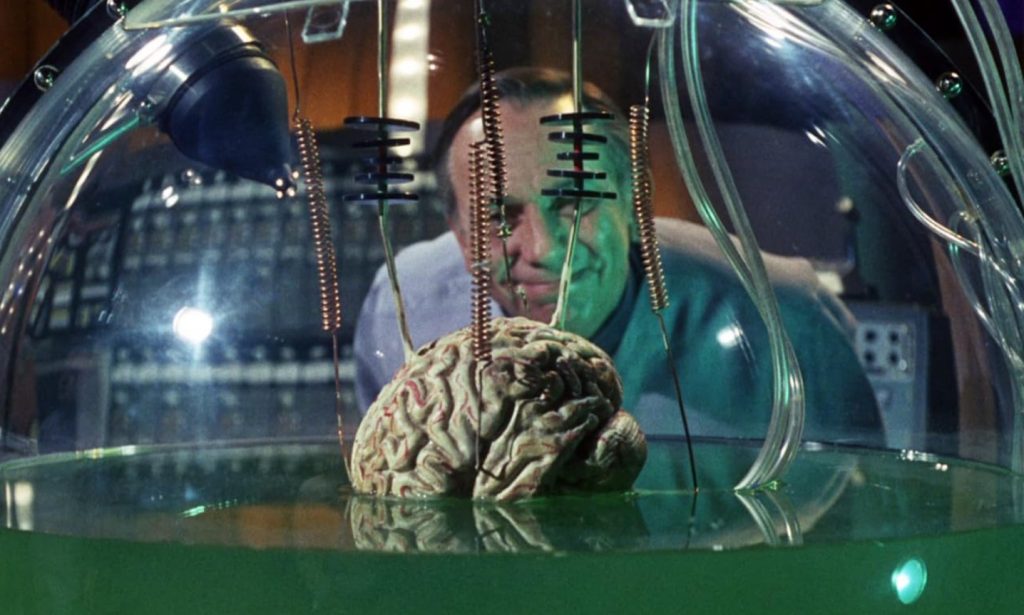

Project X est une petite production de série B que William Castle réalise au sein des studios Paramount. Il s’agit de l’un des premiers films à s’inspirer, de manière encore embryonnaire, de la réalité virtuelle. Pour donner forme aux images issues du subconscient de Hagan Arnold, Castle fait appel à Joseph Barbera et William Hanna, créateur de Tom et Jerry et célèbres producteurs et créateurs de séries animées telles que Les fous du volants ou Scooby-Doo. Le résultat à l’écran se révèle étonnant, combinant animation, prises de vues réelles, images teintées et surimpressions dans un dispositif visuel singulier. Contraint par un budget limité, Castle puise également dans la sonothèque de la Paramount, recyclant des effets sonores déjà utilisés dans Star Trek, qu’il intègre à la bande-son du film. Sur le plan esthétique, Project X se rapproche par ailleurs de l’imaginaire visuel de la série Les Envahisseurs.

Pour le rôle principal, William Castle engage Christopher George, acteur américain d’origine grecque, alors très populaire à la télévision grâce à la série The Rat Patrol, créée par Tom Gries. George avait été remarqué au cinéma dans El Dorado (1966) d’Howard Hawks, où il donnait la réplique à son idole, John Wayne, acteur qu’il retrouvera par la suite dans Chisum (1970) d’Andrew V. McLaglen et Les Voleurs de trains (The Train Robbers, 1973), réalisé par Burt Kennedy. Christopher George n’accédera jamais au statut de star, mais mènera une carrière solide, partagée entre télévision et série B. Il sera notamment le héros d’une courte série de seize épisodes devenue culte, L’Immortel (The Immortal, 1969-1971). On le retrouvera également dans l’un des fleurons du cinéma gore italien, Frayeurs (Paura nella città dei morti viventi, 1980) de Lucio Fulci. À ses côtés figure une très belle actrice, Greta Baldwin, dont la carrière restera malheureusement brève. Elle ne tournera que dans deux films : Project X et Rogue’s Gallery de Leonard J. Horn. Produit lui aussi par la Paramount, ce dernier ne sortira jamais en salles, malgré une nomination de Baldwin comme révélation de l’année aux Golden Globes, et ne connaîtra qu’une diffusion tardive à la télévision américaine, en 1973.

À sa sortie, Project X passe totalement inaperçu et se solde par un échec commercial en 1968. Ironie du sort, cette même année marque pour Castle un immense succès avec Rosemary’s Baby, dont il avait acheté les droits. La Paramount refuse cependant qu’il en assure la réalisation, préférant confier l’écriture du scénario et la mise en scène à Roman Polanski. Un choix payant : le film est aujourd’hui considéré comme un classique majeur du cinéma fantastique. Les films de William Castle n’ayant plus les faveurs du public, il ne réalisera plus qu’un seul long-métrage après Project X : le singulier Shanks (1974), une comédie fantastique mettant en vedette le célèbre mime français Marcel Marceau dans le rôle d’un personnage muet. Il est entouré de deux acteurs que Marceau avait formés à l’art du mime : Tsilla Chelton et Philippe Clay. Autre particularité notable de ce film atypique : le compositeur Alex North y réutilise et réorchestre une partie de la musique qu’il avait composée pour 2001 : l’Odyssée de l’espace, mais refusée par Stanley Kubrick. Cette partition vaut à North une nomination à l’Oscar, finalement remporté par Nino Rota pour Le Parrain. William Castle produit encore un dernier film pour la Paramount : Les Insectes de feu (Bug, 1975), réalisé par le français Jeannot Szwarc. Ce film, qui met en scène des cafards mutants, dont l’un des plus gros jamais filmés, rencontre un beau succès et remporte la Licorne d’or ainsi que le Grand Prix du public au Festival international du film fantastique et de science-fiction de Paris.

À la croisée du film d’espionnage, de l’anticipation paranoïaque et de l’expérimentation formelle, Project X condense nombre des obsessions de son époque — guerre froide, peur de l’ennemi invisible, surpopulation, contrôle des individus, guerre bactériologique — tout en annonçant des thématiques qui irrigueront durablement la science-fiction moderne. Longtemps oublié, Project X, modeste série B, mérite ainsi d’être redécouvert.

Fernand Garcia

Project X bénéficie d’une édition limitée en combo Blu-ray / DVD chez Rimini Éditions, au sein de la collection SF. En complément, on trouve William Castle, forain du cinéma fantastique, une excellente présentation d’Alexandre Jousse, qui revient sur la carrière de William Castle, décrit comme une « sorte de Walt Disney de l’épouvante ». Un document particulièrement pertinent, richement illustré d’extraits de films, de photographies et d’affiches (32 minutes).

Project X, un film de William Castle avec Christopher George, Greta Baldwin, Henry Jones, Monte Markham, Harold Gould, Phillip E. Pine, Lee Delano, Ivan Bonar, Robert Cleaves, Charles Irving, Sheila Bartold, Keye Luke… Scénario : Edmund Morris d’après L.P. Davies. Directeur de la photographie : Harold Stine. Directeurs artistiques : Hal Pereira & Walter Tyler. FX optique : Paul K. Lerpae. Monteur : Edwin H. Bryant. Musique : Van Cleave. Séquences animées réalisées par Joseph Barbera & William Hanna – Hanna-Barbera Productions. Producteur : William Castle. Production : William Castle Productions – Paramount Pictures Corporation. 1967. 1h37. Technicolor. Format image : 1.78:1. 16/9e Son Version originale avec sous-titres français. DTS-HD 2.0. Inédit en France. Tous Publics.