Sur une plage tranquille d’une petite île des Caraïbes, Judith Farrow (Julie Andrews) erre, le regard perdu, tentant de recoller les morceaux d’une vie sentimentale brisée. Elle vient de mettre fin à sa liaison avec Richard Paterson (David Baron), un homme marié dont l’épouse, Rachael (Celia Bannerman), attend un enfant. Les jours se répètent, monotones, comme suspendus entre la brûlure du soleil et le ressac. Une image pourtant ne cesse de la poursuivre : celle d’une voiture chutant au bas d’une falaise. C’est dans ce flottement mélancolique que le regard de Feodor Sverdlov (Omar Sharif), agent soviétique au charme lisse, se pose sur elle. Il l’observe, s’approche, et entreprend de gagner sa confiance — et peut-être davantage…

Top Secret est un objet étrange, un alliage déconcertant de romantisme et de film d’espionnage, traversé par une solide veine de cynisme. Le résultat ne cesse de désorienter le spectateur. Au premier abord, le récit propose une histoire d’amour pour le moins improbable : d’un côté, une secrétaire d’un haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, encore habitée par une liaison sans avenir avec un supérieur; de l’autre, un agent des services secrets russes rencontré par hasard lors de vacances. Une idylle naît — une romance platonique, façonnée par regards entendus et gestes délicats, dans un décor de carte postale entre mer turquoise et couchers de soleil à l’esthétique de roman-photo. De quoi désorienter dans un film d’espionnage car Blake Edwards joue ce registre avec un sérieux imperturbable. Il met en place une relation sentimentale d’où le sexe, quoi que l’agent lui propose à plusieurs reprises de coucher, est totalement évacué, à la manière d’un roman sentimental destiné à un public de jeunes femmes à l’âme romantique. Cette pureté affectée semble presque suspecte. Car dans l’univers du film — monde de mensonges institutionnalisés, en pleine guerre froide — une telle histoire ne peut être que le produit d’une manipulation, initiée par l’un des deux camps, si ce n’est par les deux à la fois. Dès lors, le doute s’installe : chacun serait-il en mission, cherchant à soutirer des informations ou à en distiller de fausses ? Qui manipule qui ? Et, surtout, que signifie cette sentimentalité affichée dans un monde où la confiance est un leurre et où l’émotion paraît n’être qu’un instrument stratégique ?

Le doute savamment distillé par Blake Edwards entretient une sorte de suspense feutré tout au long du récit. Si la douce Judith refuse obstinément de franchir le pas avec Feodor, préservant sa pureté sentimentale comme un ultime rempart contre la duplicité du monde, il n’en va pas de même au sein des services britanniques. Là, les coucheries tiennent lieu de protocole officieux : c’est dans le secret des lits que les informations circulent, glissant d’oreiller en oreiller avec une discrétion dévastatrice. Ainsi Margaret Stephensen (Sylvia Syms), épouse ambitieuse de Fergus (Dan O’Herlihy), haut responsable des services secrets, recueille plus de confidences nocturnes que son mari ne peut en obtenir au travail. Ce qui devrait rester murmuré dans l’intimité d’un couple extra conjugale devient matière à suspecter, à échafauder, à nourrir la paranoïa ambiante. Chaque rumeur attise les tensions internes, chaque confidence crée une nouvelle piste — ou un nouveau leurre. D’où viennent les fuites ? Qui trahit qui ? Dans ce contexte où l’intime sert de champ de bataille, la romance entre Judith et Feodor se charge d’un enjeu géopolitique. Leur douceur apparente devient un territoire stratégique, et l’émotion, un instrument aussi redoutable qu’une filature surveillance. Plus leur relation semble sincère, plus elle inquiète : car dans cet univers où l’amour paraît impossible, la sincérité elle-même devient suspecte.

Le générique de Top Secret est signé par Maurice Binder, mais contrairement à ceux de James Bond, ici pas de silhouettes de jeunes femmes tournoyant autour d’un canon de revolver, mais la quotidienneté du travail d’agent, le bureau et l’attente, c’est anti spectaculaire et finalement assez ironique. Blake Edwards fait aussi appel au compositeur attitré de 007, John Barry pour une superbe partition, qui reprend les aspects romantique de la série pour Top Secret. L’accompagnement est d’une grande élégance, mais John Barry sait aussi soutenir le suspense comme dans la séquence où Feodor quitte le bureau avec la fiche de l’agent double. Le monde, dans Top Secret, est mené par les sentiments — mais abusés par leurs propres illusions, les personnages se perdent dans un océan de suspicion. Plus personne ne fait confiance à personne. Chacun s’enferme dans un rôle, une posture, une loyauté factice dont il ne peut plus se défaire, quel que soit le camp, Est ou Ouest. Blake Edwards filme ainsi une humanité prisonnière de ses masques, où la sincérité devient un risque politique.

Le film raconte alors une lente libération — celle des corps et des consciences — qui finit par brouiller les cartes de la géopolitique. Progressivement, Judith s’abandonne à des sentiments véritables, qui passent aussi par le désir, reléguant le puritanisme au grenier des bonnes consciences. « Avez-vous peur de l’amour ? » lui demande Feodor, au détour d’un slow. Et dans une idée de mise en scène d’une rare finesse, Judith lui répond silencieusement : « Oui. J’ai eu une triste histoire d’amour. Je ne souhaite pas en commencer une autre. » Le dialogue se poursuit ainsi mentalement, avant de reprendre à haute voix, comme si tout avait réellement été dit. Cette porosité entre parole intérieure et échange amoureux résume à elle seule l’élégance du cinéma d’Edwards : il filme la dissimulation des sentiments, ce que l’on tait par peur ou par pudeur, dans le léger frisson d’un dialogue suspendu. Sur une simple promenade nocturne, il concentre tout ce que le langage ne parvient pas à formuler. Au bout du chemin, pour Judith comme pour Feodor, il ne reste qu’une issue possible : le choix de la liberté.

Il n’y a sans doute rien de moins russe qu’Omar Sharif, et pourtant, depuis l’immense succès du Docteur Jivago (Doctor Zhivago, 1965) de David Lean, il demeure dans l’imaginaire du public la parfaite incarnation de la sensibilité slave. L’acteur égyptien possède un charme naturel et un jeu d’une grande finesse, ce qui explique sans peine cette projection culturelle. Découvert du grand public occidental dans la fresque magistrale Lawrence d’Arabie (Lawrence of Arabia, 1962), toujours sous la direction de David Lean, Sharif s’était pourtant fait un nom bien avant cela. Né à Alexandrie en 1932 sous le nom de Michel Dimitri Youssef Chalhoub, dans une famille chrétienne d’origine syrienne, il est un élève brillant du collège britannique, doté d’un talent exceptionnel pour les langues : arabe, français, anglais, italien, grec et espagnol. Très tôt attiré par la scène, il poursuit ses études à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres, où il se confronte aux classiques du théâtre.

À la fin des années 1950, Omar Sharif est déjà une grande vedette du cinéma égyptien. Il a épousé en 1955 la superstar Faten Hamama — un mariage important dans l’histoire du cinéma arabe — dont il se séparera rapidement, même s’ils ne divorceront qu’en 1974. C’est également à cette période qu’il commence à ouvrir sa carrière à l’international. Sa première apparition dans un film occidental se fait dans La Chatelaine du Liban, une production française réalisée par Richard Pottier, film d’aventures tourné en cinémascope, avec Jean-Claude Pascal, Juliette Gréco, Giana Maria Canale et Jean Servais. Peu après, il tourne Goha, fable poétique de Jacques Baratier, où l’on remarque aussi une toute jeune Claudia Cardinale : le film obtient le Prix du Jury au Festival de Cannes 1958. À trente ans, Omar Sharif décroche le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle et une nomination à l’Oscar pour son incarnation mémorable du shérif Ali dans Lawrence d’Arabie. Ce triomphe international l’installe durablement à Hollywood. Il finit par se séparer de Faten Hamama, incapable de concilier une vie familiale stable avec une carrière désormais mondiale. Porté par ce succès fulgurant, puis par celui encore plus retentissant du Docteur Jivago, Sharif enchaîne alors les projets. Il prête son élégance et son regard mélancolique à des personnages historiques, légendaires ou romanesques, parfois à contre-emploi, mais toujours avec cette assurance calme qui le caractérise. On le voit même incarner un officier allemand — improbable sur le papier, mais remarquable à l’écran — dans La Nuit des généraux (The Night of the Generals, 1967), formidable film d’Anatole Litvak où il retrouve son partenaire de Lawrence d’Arabie, Peter O’Toole.

Revenir à Top Secret, c’est mesurer à quel point Omar Sharif, fort de cette carrière internationale et de cette image d’amant mélancolique façonnée par Lean, apporte au film de Blake Edwards une tonalité immédiatement trouble. Sharif y joue Feodor avec une douceur presque trop parfaite, un charme sans aspérité, comme s’il incarnait à lui seul tout ce que le cinéma romantique projette sur l’homme venu d’ailleurs. Edwards utilise précisément cette aura transnationale pour brouiller les pistes : Feodor est-il l’amant idéal, ou simplement un agent soviétique rompu à l’art de séduire pour mieux manipuler ? Sa présence, tout en retenue et en sourire mesuré, agit comme un leurre émotionnel. La sincérité apparente de Sharif devient l’un des vecteurs du suspense. Dans un univers où tout n’est qu’ambiguïté, son jeu d’une sobriété exemplaire redouble l’incertitude. Il suffit parfois d’un léger pli du regard, d’un silence plus long que prévu, pour que l’on doute à nouveau de ses intentions. Sharif apporte ainsi à Top Secret ce mélange d’élégance et d’opacité qui lui est propre : l’homme qui semble tout dire, précisément parce qu’il ne dit rien. Un atout essentiel pour un film où l’amour et l’espionnage se confondent, et où chaque geste peut être à la fois une preuve de tendresse… et un acte politique.

Face à Omar Sharif, Julie Andrews trouve l’un de ses rôles les plus discrets, mais aussi l’un des plus subtils. Habituée aux figures lumineuses et décidées — de Mary Poppins (1964)à La Mélodie du bonheur (The Sound of Music, 1965)— elle incarne ici une femme blessée, hésitante, presque effacée, dont la douceur sert de voile à une profonde fragilité. Edwards, qui connaît intimement son actrice, filme Judith Farrow avec une infinie délicatesse : regards fuyants, gestes retenus, silence, lenteur pudique des mouvements. Andrews laisse affleurer un trouble permanent, un mélange d’effroi et de désir, comme si chaque émotion devait d’abord traverser un filtre de honte et de prudence. C’est précisément cette vulnérabilité qui fait de Judith un personnage si attachant. Elle semble toujours au bord du renoncement, comme si la vie l’avait trop souvent trahie pour qu’elle s’autorise encore à espérer. Loin des héroïnes flamboyantes qui ont marqué sa carrière, Andrews parvient ici à incarner une femme ordinaire prise dans un engrenage politique qui la dépasse — et qui, paradoxalement, la révèle à elle-même. Sa présence cristallise la dimension la plus romanesque du film : celle d’un cœur qui voudrait croire encore, malgré tout. Aux côtés de Sharif, elle compose un duo singulier, presque inversé : lui, tout charme et opacité ; elle, toute transparence et retenue. Leur alchimie repose moins sur le spectaculaire que sur l’infiniment ténu — une hésitation, un souffle, un sourire fragile. À travers Judith, Edwards explore ce qu’il filme le mieux : l’instant où la sincérité affleure malgré la peur, où l’amour devient un risque que l’on accepte enfin de prendre.

Comme souvent chez Blake Edwards, les seconds rôles jouent un rôle déterminant, et Top Secret ne fait pas exception. Il faut saluer notamment Anthony Quayle et Sylvia Syms, dont la présence affine et complexifie le ton du film. Quayle impose ici une froideur impeccable, une retenue qui n’ôte rien à la menace silencieuse qui émane de son personnage. Il est à son meilleur lorsqu’il incarne des figures de grande rigueur morale, parfois presque ascétiques, dont la droiture apparente dissimule des tensions profondes. Grand acteur britannique, Quayle a dirigé le Shakespeare Memorial Theatre de Stratford entre 1948 et 1956. Il fait la même année une brève apparition dans le Hamlet de Laurence Olivier, interprétant Marcellus. Sa carrière l’a souvent conduit vers des rôles complexes, ambigus, qui lui permettent d’exprimer cette intériorité tourmentée qui fait sa force. Il est notamment bouleversant dans le mélodrame de Luigi Comencini, L’Incompris, où il joue un père découvrant trop tard son propre aveuglement à la mort de son fils. Quayle a par ailleurs partagé l’affiche à trois reprises avec Omar Sharif : Lawrence d’Arabie, La Chute de l’Empire romain (The Fall of the Roman Empire, 1964), et L’Or de Mackenna (Mackenna’s Gold, 1969).

Sylvia Syms apporte à Top Secret un contrepoint vif et acéré. Actrice britannique d’une grande précision, elle excelle dans ces rôles où l’élégance de la façade laisse affleurer une ambition féroce. En Margaret Stephensen, épouse attentive mais surtout stratège lucide, elle incarne à merveille l’hypocrisie mondaine des milieux du renseignement. Son personnage, qui obtient dans l’intimité plus d’informations que son mari n’en capture dans les couloirs officiels, devient un révélateur des fragilités du système : là où les hommes affichent leur maîtrise, ce sont les femmes qui écoutent, observent, et transmettent. Syms a cette façon unique de jouer le sous-texte qui suffit à faire comprendre qu’elle sait beaucoup plus qu’elle ne le dit. Ce rôle a valu à Sylvia Syms une nomination au meilleur second rôle féminin aux BAFTA.

Ce début des années 1970 marque une période commercialement difficile pour Blake Edwards. Sa comédie musicale Darling Lili (1970), pourtant ambitieuse et portée par Julie Andrews, déçoit largement les attentes de la Paramount. Top Secret s’inscrit dans cet entre-deux délicat de sa filmographie, un moment où Edwards enchaîne des projets malmenés par les studios. Son western Deux hommes dans l’Ouest (Wild Rovers, 1971), avec William Holden et Ryan O’Neal, est remonté sans ménagement par la MGM, amputé de près d’une heure. L’année suivante, le thriller Opération clandestine (The Carey Treatment, 1972), adapté d’un roman écrit sous pseudonyme par Michael Crichton, l’oppose violemment au même studio : Edwards quitte le tournage en conflit ouvert avec la production. Installé en Angleterre depuis plusieurs années, le cinéaste s’éloigne alors de Hollywood, lassé de ces affrontements incessants. Il se tourne vers des projets plus personnels et plus modestes, notamment un documentaire consacré à Julie Andrews, Julie (1972), ainsi qu’un show télévisé, Julie and Dick at Covent Garden (1974), où Andrews retrouve Dick Van Dyke, son partenaire de Mary Poppins. Après Top Secret, Edwards dirige de nouveau son épouse dans un programme mêlant performance, humour et marionnettes, Julie: My Favorite Things (1975), où apparaissent les Muppets et Peter Sellers.

Ce début des années 70 est donc chaotique pour Blake Edwards, rempli de films passionnants mais souvent incompris ou mutilés. Pourtant, à partir de la sortie du Retour de la Panthère rose (The Return of the Pink Panther, 1975), une renaissance s’opère. Edwards se consacre presque exclusivement à la comédie, avec une virtuosité et une précision rarement égalées, retrouvant dans ce genre l’espace de liberté qui lui avait tant manqué. Top Secret apparaît ainsi comme une étape charnière : une œuvre de transition, fragile et élégante, réalisée au cœur d’un moment de doute, juste avant que ne s’ouvre l’une des périodes les plus brillantes de sa carrière.

En réunissant Julie Andrews et Omar Sharif, deux icônes façonnées par des registres presque opposés, Blake Edwards compose une partition subtile où l’intime devient politique et où l’amour, pour exister, doit affronter ce qui cherche à le détruire. Dans Top Secret, rien n’est jamais assuré : chaque émotion peut masquer une stratégie, chaque geste tendre être un piège en puissance. Ce que raconte Edwards n’est ni la victoire d’un camp ni l’échec d’une mission, mais quelque chose de plus rare au cinéma d’espionnage : la lente conquête d’une liberté intérieure. Celle de choisir l’amour malgré les pièges, de préférer la vérité fragile aux certitudes imposées, d’oser la sincérité dans un monde de faux-semblants. Peu de films de la guerre froide osent montrer que la véritable résistance n’est pas seulement politique, mais émotionnelle. Top Secret demeure ainsi une œuvre singulière, fragile et troublante, où la paix la plus précieuse n’est pas géopolitique mais intime. À travers ce récit feutré, presque murmurée, Edwards réaffirme que la seule victoire qui compte est celle que l’on remporte contre la peur — celle qui empêche d’aimer.

Fernand Garcia

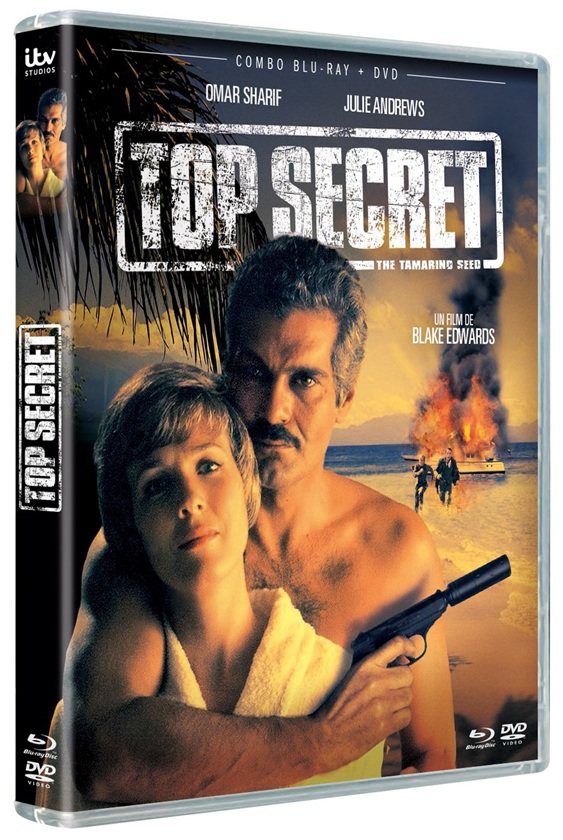

Top Secret bénéficie d’une très belle édition combo (Blu-ray + DVD) proposée par Éléphant Films, accompagnée de suppléments particulièrement riches. On y trouve tout d’abord une présentation du film par Justin Kwedi, consacré au film et à la carrière de Blake Edwards, qui replace Top Secret dans un moment charnière de son parcours artistique (31 mn). À cela s’ajoutent deux interviews d’Omar Sharif, véritables documents sur une époque où la liberté de parole à la télévision était plus spontanée qu’aujourd’hui. La première, datée de 1972 , offre un moment délicieux où Sharif raconte, l’origine de son pseudonyme : « J’ai choisi Omar car il y avait Omar Khayyam, et aussi Omar Bradley, un général américain pendant la guerre ; je me suis dit que le public occidental saurait prononcer ce nom. Et j’ai choisi Sharif à cause des westerns. » (15 min). La seconde, enregistrée en 1974 , le montre dans une veine tout aussi enjouée, évoquant ses petites manies, quelques souvenirs et un humour délicieusement désinvolte (11 min). Deux archives de la télévision anglaise, légères et attachantes. L’édition propose également une interview rare de Blake Edwards, entouré de Peter Sellers et Burt Kwouk (le fameux Kato de la série des Panthère Rose), réalisée juste avant la sortie du Retour de la Panthère Rose. L’émission, centrée sur Sellers, laisse tout de même à Edwards l’occasion d’évoquer la genèse de l’inspecteur Clouseau et leur complicité artistique (35 min). À noter : ces trois interviews sont disponibles uniquement sur le Blu-ray. S’ajoutent encore : Un portrait du compositeur John Barry, toujours par Justin Kwedi (13 min). La superbe bande originale du film (48 min). Les chansons dans différentes versions. La bande-annonce d’époque (3 mn) ainsi que celles de Millie et du Syndicat du meurtre. Une jaquette réversible. Un ensemble complet, cohérent et généreux, comme sait les réunir Éléphant Films.

Top Secret (The Tamarind Seed), un film de Blake Edwards avec Julie Andrews, Omar Sharif, Anthony Quayle, Daniel O’Herlihy, Sylvia Syms, Oscar Homolka, Bryan Marshall, David Baron, Celia Bannerman, Roger Dann… Scénario : Blake Edwards d’après le roman de Evelyn Anthony. Directeur de la photographie : Freddie Young. Décors : Harry Pottle. Costumes : John Briggs, Emma Porteus (Dior) pour Julie Andrews. Générique : Maurice Binder. Montage : Ernest Walter. Musique : John Barry. Producteur associé : Johnny Goodman. Producteur : Ken Wales. Production : ITC – Jewel Productions Limited – Pimlico Films Limited – Lorimar Productions, Inc. Royaume-Uni – États-Unis. 1974. 125 minutes. Eastmancolor. Panavision. Format image : 2.35:1. Son : Version originale avec sous-titres français et Version française DTS-HD (Blu-ray) et Dolby Audio Dual Mono 2.0. Tous Publics.